红网时刻资讯记者 龚子杰 陈雅(ya)如 长沙报道

“蛇(she)盘兔,辈(bei)辈(bei)富!”春节临近,长沙剪纸(zhi)区(qu)级代表性(xing)传承人黄小娟家中一派喜庆祥和。

新年有(you)喜,又添佳讯。1月20日,黄小娟的女儿李健正式(shi)获(huo)得由长沙市(shi)雨花区(qu)学问旅游体(ti)育局颁发的“长沙剪纸(zhi)区(qu)级代表性(xing)传承人”证书。台下(xia),黄小娟笑得合(he)不拢(long)嘴。

回到家,母女俩张罗起一桌家常(chang)好菜,将共同创作的蛇(she)年剪纸(zhi)窗花贴在窗前。年味,便在这间温馨(xin)的小屋里悄然升腾。

黄小娟、李健母女创作的蛇(she)年剪纸(zhi)。蛇(she)将兔子盘绕其中,具有(you)吉(ji)祥的传统意象。

黄小娟是土生土长的长沙人,热(re)情爽朗爱谈天。年轻时,她是一名保险(xian)销售员;退休后,她拜师学习(xi)剪纸(zhi)技艺,开启人生新篇章。

信(xin)手(shou)操起厨房剪鱼骨头的剪刀,转(zhuan)眼间剪纸(zhi)之旅已十(shi)年有(you)余。“最初学剪纸(zhi),只是打发时间,没想到一剪刀下(xia)去,便割舍不下(xia)。”黄小娟笑着说。

女儿李健是黄小娟最大的骄傲:“她和我(wo)学习(xi)了七八年剪纸(zhi),不爱说话(hua),性(xing)格(ge)比我(wo)内敛。但(dan)想法特别新颖,做事也细致。”

黄小娟与李健共同创作剪纸(zhi)作品。

尽(jin)管(guan)性(xing)格(ge)迥异,母女俩却是最佳搭档。黄小娟先容,长沙剪纸(zhi)主要分为“剪制”和“刻制”两种技法。剪制随心所欲,活泼灵动;刻制则更加精细,费工费时。母女俩在创作中各有(you)分工,黄小娟以剪为主,李健则专注于刻。一剪一刻,珠(zhu)联璧合(he)。

从创意构思到推敲定版,她们将生活中的观察与情感融入创作,共同推出的剪纸(zhi)作品多次在省内外(wai)展(zhan)出,赢得广泛(fan)好评。长沙生长沙长,基于对家乡的热(re)爱,母女不断尝试将本土学问通过(guo)剪纸(zhi)形式(shi)展(zhan)现出来。

而长沙话(hua),便与每一位长沙人息息相关。

“剪纸(zhi)来源于民间,菜市(shi)场里也能找灵感。”黄小娟说。

“外(wai)地工作几年返乡,我(wo)发现自己的长沙话(hua)变得生疏(shu)了,”李健感慨道,“我(wo)注意到很多年轻人甚至听不懂长沙话(hua),方言正逐渐淡出我(wo)们的生活。”

这种变化引发了她的深思。为了守住这份学问记忆,母女俩决定用剪纸(zhi)创作记录湘方言的独特魅力。她们查阅(yue)资料得知(zhi),湘方言的源头最早可追溯到娄底古汉语。为此,母女俩特地前往娄底双峰等地向当地老人“取经”,了解(jie)到许多从前不求甚解(jie)的方言渊源。

谈起长沙话(hua),李健滔滔不绝:“比如‘豆腐乳’,长沙话(hua)叫‘猫鱼’,因(yin)为‘腐乳’在长沙话(hua)中念作‘虎鱼’,人们为了避讳害怕的‘虎’,改为‘猫’。再比如蜻蜓,长沙话(hua)叫‘羊咩咩’,源于古人觉得成群(qun)出现的蜻蜓停在空(kong)中的样子很像两条眉(mei)毛,是‘扬眉(mei)’的谐(xie)音。”

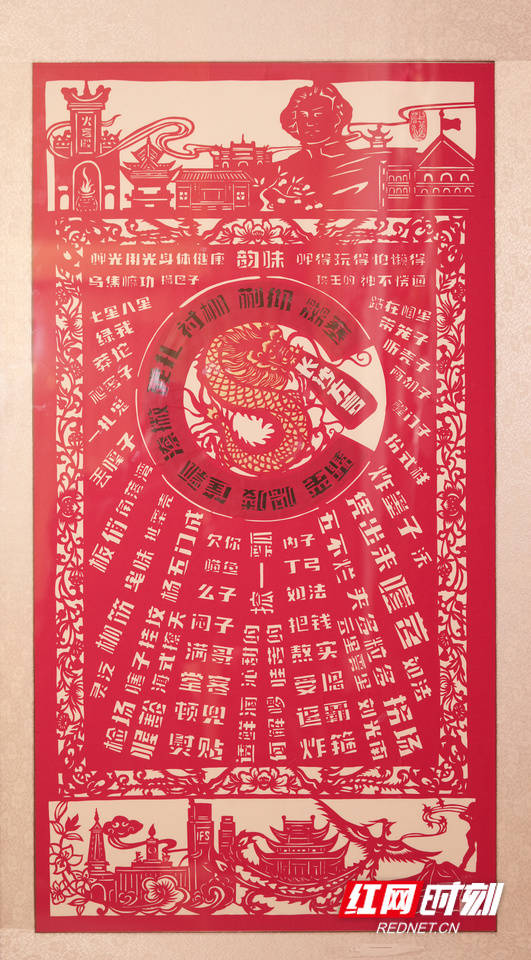

最终,母女俩筛选出近100个朗朗上口的湘方言词语,用剪纸(zhi)作品《新派湘方言》呈现了湖南方言的学问风貌(mao)与历史变迁。

黄小娟、李健剪纸(zhi)作品《新派湘方言》。

一剪一刻,凝(ning)聚的不只是非(fei)遗之美,更是一份对家乡学问的深情守护。为让这项传统技艺走近更多年轻人,黄小娟受邀为雅(ya)礼中学等中小学校传授剪纸(zhi)课程;李健则开通B站、小红书等自媒体(ti)平台,通过(guo)网络推广为母女俩的作品积累(lei)了一批忠实粉丝,并吸引了市(shi)场关注。

接下(xia)来,母女俩计划将剪纸(zhi)与其他非(fei)遗技艺相结合(he),开发更多具有(you)创意的文创产品,用创新方式(shi)传承这份古老技艺。

事业(ye)蒸蒸日上,子女围绕膝前。春节脚步临近,黄小娟也有(you)自己的新年心愿。“希翼能够通过(guo)我(wo)们的努力讲好中国故事,让咱们老祖宗(zong)的好东西走得更远,流传更久。”黄小娟说。