◎念一

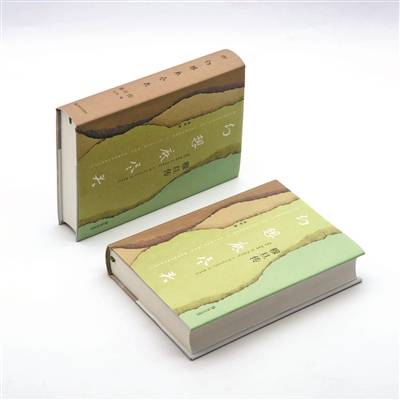

穆(mu)旦是中国现代派的重要诗人,也是曾就读于西南(nan)联(lian)大(da)、参与中国远征军入缅作战、后半生(sheng)命运多舛的一位(wei)人物。穆(mu)旦的诗歌流传甚广,关于穆(mu)旦的传记却并不算多。2025年,邹汉(han)明的《穆(mu)旦传新生(sheng)的野力(li)》与易彬的《穆(mu)旦传幻想底尽头》先后出版,可谓穆(mu)旦研究的里程碑事件。其中,易彬在穆(mu)旦研究领域深耕多年,曾出版《穆(mu)旦年谱》和《穆(mu)旦评传》,而(er)《幻想底尽头》可谓他的结晶(jing)之作,此书对穆(mu)旦生(sheng)平进行了梳理,并对穆(mu)旦的诗艺、争议事件、人生(sheng)抉择有深入探讨,编辑的细心(xin)、耐心(xin)见诸纸上。透过此书,值得(de)思(si)索的一个问题是——在今天,为什么(me)大家值得(de)回望(wang)穆(mu)旦的人生(sheng)?

一生(sheng)传奇(qi)却“谨慎谈论自我”

穆(mu)旦,本名(ming)查良铮,他还有个同族的堂(tang)兄弟,叫(jiao)金庸。他年仅59岁便离开人世,存诗近160首,同时(shi),他是一名(ming)精通英语和俄语的翻译家,其译作足可编成皇皇十大(da)卷。穆(mu)旦的人生(sheng)犹如(ru)一首激昂与低吟、希(xi)望(wang)和绝望(wang)并存的复调乐章,他曾参与“湘滇黔旅行团”、中国远征军,也曾在美国留学,又在1950年代返回中国。他有一颗爱(ai)国之心(xin),用行动证明了自我的信仰,却遭遇时(shi)代的席卷,走向令人五味(wei)杂陈的结局。

如(ru)此多层次的人生(sheng),热爱(ai)谈论自我的编辑,足可以就此写三大(da)本传记,但穆(mu)旦谈论自我的文字并不多。据(ju)学者易彬考证:穆(mu)旦对自我经历记录最多的,就是1942年参加中国远征军、1945年底从西南(nan)地区北上,合计有十数篇,但基本上也止于此。他还留下一些日记、书信,数量也不算多。从传记作家的角度而(er)言,传主吝啬于谈论自我无疑是一种遗憾。但从建构诗人形象的角度而(er)言,穆(mu)旦的“谨慎谈论自我”与其传奇(qi)人生(sheng)形成强(qiang)烈反差(cha),反倒令诗人的形象更为神秘、幽微(wei),如(ru)同一座半开大(da)门(men)、别有洞天的城(cheng)堡,吸引后人一睹究竟。

易彬写《穆(mu)旦传》,首先就从诗人的沉默说起。考察(cha)这(zhe)种沉默,既有20世纪中叶社会气氛的影响,也跟穆(mu)旦将诗歌写作视(shi)为私(si)人行为,无意谈论太多自我、泄露更多的写作秘密(mi)有关。

在这(zhe)本书里,大家看到的不是一位(wei)被神话的诗人,而(er)是一个经历曲折的学问劳动者、一个被生(sheng)计所(suo)困的小职员、一位(wei)在战场上险些死去的军队(dui)翻译员、一个爱(ai)国的理想主义者、一位(wei)真诚(cheng)写作的人。穆(mu)旦的生(sheng)活感呈现于纸上,于是,在大家面前的不是遥远的符号,而(er)是切身可感的人,大家随这(zhe)本书走一遭,恍然发现穆(mu)旦经历的人生(sheng)是如(ru)此激烈,从1918年到1977年,这(zhe)个年份已足以说明许(xu)多事情。

在介入现实中保持某种“反省的距离”

学者行文,讲究凭据(ju),笔下句子并不华丽(li),但更让人有踏实和抽丝(si)剥茧的感觉。易彬的《穆(mu)旦传》就是典型的学者行文,他研究穆(mu)旦数十载,掌握大(da)量材料,包含近年来发现的穆(mu)旦诗文,这(zhe)让其写作此书时(shi)颇有底气。除了穆(mu)旦比较(jiao)为人所(suo)知的经历,易彬还详细考察(cha)了穆(mu)旦担(dan)任国际时(shi)事资讯译员、在东(dong)北办报、与将军罗又伦的友谊,以及他在各个阶段(duan)的发表情况。其详细程度,是相关著作中最充分的。

本书对穆(mu)旦信件与日记的阐释是一大(da)亮点。例(li)如(ru)第八(ba)章,当(dang)编辑引用穆(mu)旦于1944年给友人唐振湘写的信时(shi),编辑不但据(ju)此先容了信中涉及人物、《华声》杂志的基本情形,也提到了很关键的两(liang)点。其一,1941年国民党制造皖南(nan)事变(bian),对国民党控制区的常识分子是很大(da)的冲击,在西南(nan)联(lian)大(da),有部(bu)分暴露身份的共产党员和进步学生(sheng)离开了学校,留在学校的许(xu)多学生(sheng)也处在彷(fang)徨(huang)、苦闷、压抑的气氛中,有学生(sheng)自嘲为“死读书,读书死”,穆(mu)旦也受到了这(zhe)种气氛的影响。

其二,关乎穆(mu)旦的代表作之一《森林(lin)之魅——祭胡康河(he)上的白(bai)骨》,这(zhe)是穆(mu)旦于1945年写就的、悼念中国远征军死难者的力(li)作。通过穆(mu)旦与唐振湘的书信可知:穆(mu)旦将《森林(lin)之魅》视(shi)作“如(ru)实的哀挽”,胡康河(he)谷生(sheng)死经历后,他的内心(xin)始终有相当(dang)大(da)的压力(li),易彬阐述道:“如(ru)何表达、如(ru)何释放内心(xin)强(qiang)大(da)的压力(li)成为一个艰(jian)涩的问题,这(zhe)些景状可谓具象化了‘心(xin)中有物,良心(xin)所(suo)迫,不得(de)不写’的说法。”

整部(bu)传记,易彬采取夹(jia)叙夹(jia)议的方式,先梳理穆(mu)旦在那一人生(sheng)阶段(duan)的行动和作品,再围绕特定问题展(zhan)开讨论。易彬也从学问身份、权力(li)与发表情况的关系(xi),对穆(mu)旦的创作经历进行了复盘:抗战之前,穆(mu)旦只是一位(wei)学问身份微(wei)渺、诗歌名(ming)声微(wei)薄的诗人。1938—1942年,联(lian)大(da)学生(sheng)与助教(jiao)的身份,一定程度上提高了穆(mu)旦的学问身份,帮助了他的发表。1943—1945年,离开联(lian)大(da),成为不同机构里的小职员,又削弱了他的学问身份,压抑了发表。1947年之后,当(dang)他逐渐融入主流学问圈,他的作品发表情况明显得(de)到改善。

在诗歌艺术上,穆(mu)旦早(zao)年受惠于艾略特、叶芝、奥登、拜伦等现代主义或(huo)浪漫派诗人,又在西南(nan)联(lian)大(da)时(shi)期师从英国文学家燕卜荪。敏感的性(xing)格与扎实的文学教(jiao)育,为他的诗艺奠定基础,祖国沉沦的状况和对于现实的持续介入,为他的作品注入血肉(rou)。

穆(mu)旦除了是一位(wei)汲取现代主义技巧的诗人,他对于普通人的生(sheng)存境(jing)况有着持续的记录。早(zao)在中学阶段(duan),他就发表过一些反映人间疾苦的诗歌,描绘对象包括(kuo)流浪人、木匠(jiang)、更夫(fu)、在外务工的穷苦妇女等。在写老木匠(jiang)时(shi),他写道:“牛马般的饥劳与苦辛,像是没有教(jiao)给他怎样去表情。”在1936年的《更夫(fu)》里,他说:“怀着寂寞,像山(shan)野里的幽灵,/他默默地从大(da)街步进小巷;/生(sheng)命在每一击里消失了,/化成声音,向辽远的虚空飘荡……”

当(dang)他在抗战胜(sheng)利后回到北平时(shi),他发现物价飞涨,贫富差(cha)距继续扩大(da),平民吃配给面、棒子面窝头,吃肉(rou)的人也转而(er)吃素(su)菜、咸菜乃至盐(yan)巴。在《蝗灾》《北京城(cheng)垃圾堆》《初看沈阳》等文章中,穆(mu)旦对于社会的观察(cha),颇有些鲁迅的影子。在诗歌《饥饿的中国》中,他更是写下了自己在抗战之后的迷茫、愤慨和对现实的讽刺:“因为在大家明亮的血里奔流着勇(yong)敢,/可是在勇(yong)敢的中心(xin):茫然……/当(dang)多年的苦难为沉默的死结束,/大家希望(wang)的只是一句诺(nuo)言,/然而(er)只有虚空,大家才(cai)知道大家仍旧不过是/幸福到来前的人类的祖先……”

在对穆(mu)旦诗歌的分析中,易彬指出了穆(mu)旦的写作姿态:“既对于现实生(sheng)活多有突(tu)入,但又注意保持某种‘反省的距离’,两(liang)者看似矛盾(dun),实则合成了穆(mu)旦的诗人形象。”

出走与归来一位(wei)诗人的下半场

如(ru)果说,此书的前半部(bu)分仍偏重于叙述和归纳,是对事实层面的整理,那么(me)此书的中后部(bu)分,则明显多了许(xu)多深入诗歌层面、关键事件的分析。例(li)如(ru)本书第十章“沪(hu)宁线上”对于穆(mu)旦诗歌的“口语”问题、穆(mu)旦批评空间的生(sheng)成与湮息的讨论尤为精彩。而(er)在讨论“外文系(xi)事件”“《红楼梦》研究批判”及其后一系(xi)列(lie)风波时(shi),穆(mu)旦及同时(shi)代人冯至、老舍、沈从文的遭遇也令人唏嘘。

事实上,早(zao)在1946—1949年,文坛上就出现了对于穆(mu)旦写作风格的争议。翻译家兼诗人王佐良赞(zan)赏穆(mu)旦的写作,而(er)批评家马其点评穆(mu)旦“有些诗篇太深沉,太费解了!除部(bu)分诗篇外,不论在格式上,在内容的晦涩上,在技巧上,无疑地,大家的诗人都是受到了西洋近代诗人的影响”。马其的评论,尚属正常的批评范畴,但当(dang)时(shi)有一些评论则先入为主地意识形态化。

穆(mu)旦是怎么(me)看这(zhe)些批评的呢?易彬考据(ju):在一封写于1949年的信中,穆(mu)旦写道:“骂我的话看来,只要他们有一天得(de)势,我是一定要受他们‘训练’的。我实在想写一些鲁迅杂文式的诗,把他们也反扫荡一下。”

1949年9月,穆(mu)旦抵(di)达美国旧金山(shan),研究文学批评、俄文和俄国文学。据(ju)同班同学回忆,穆(mu)旦的俄语阅读能力(li)超过大(da)部(bu)分学生(sheng),老师经常让他在课堂(tang)上做(zuo)俄语阅读示范。他在美生(sheng)活至1953年,归国后,他将大(da)量精力(li)投入在翻译之中,仅仅1953到1958年,穆(mu)旦就翻译出版了25种译著,其中包括(kuo)普希(xi)金的诗集、苏联(lian)的文艺理论著作《文学原(yuan)理》。只可惜,穆(mu)旦的余生(sheng)充满了苦涩,至今读之仍让人叹息。易彬在这(zhe)本传记里也详细地记述了穆(mu)旦的后半生(sheng),没有回避那段(duan)混乱的岁月。

一个敏感的人如(ru)何适应时(shi)代的巨(ju)变(bian)?这(zhe)是《穆(mu)旦传》后半部(bu)分为读者呈现的。因此与前半部(bu)分相比,它的基调更加苍凉(liang)、婉转、沉重。这(zhe)样的心(xin)绪,多少寄托于穆(mu)旦于1976年3月所(suo)作的《智慧之歌》,开篇写道:“我已走到了幻想底尽头,/这(zhe)是一片落叶飘零(ling)的树(shu)林(lin),/每一片叶子标记着一种欢喜,/现在都枯黄地堆积在内心(xin)……”

在穆(mu)旦晚年的诗歌里,有三个重要的意象:坟(fen)墓、电灯与花蔟。“坟(fen)墓”是死亡(wang)的载体,是生(sheng)命走向消亡(wang)的句号,弥漫着悲凉(liang)的气息。电灯与花蔟则寄托着诗人闪存的希(xi)望(wang),直到晚年,哪怕经历重重打击,穆(mu)旦仍鼓(gu)励自己不要气馁,他以文字劳动者的身份要求自己,身上罕有倨傲和虚无。他在诗歌《停电之夜》(后修改为《停电之后》)中写道:“可是突(tu)然,黑暗击败一切,/美好的世界消失、失踪。/但我点起小小的蜡烛,/把我的室(shi)内又照得(de)光明;/继续工作,也毫不气馁……/小小的烛台还摆在桌上。/我细看它,不但耗尽了油,/而(er)且残留的泪挂在两(liang)旁:/那是一滴(di)又一滴(di)的晶(jing)体,/重重叠叠,好似花蔟一样。”

在穆(mu)旦短暂的一生(sheng)中最为温(wen)暖的色调,除了那些创作,大(da)概要数他与妻子周与良相处的时(shi)光。他们初相识于聚会,1946年夏在留学考试考场重逢,之后他们经常在女青年会客厅聊天,在王府井大(da)街、东(dong)安市(shi)场、各类书店闲逛,穆(mu)旦给周与良讲他如(ru)何从缅甸九死一生(sheng)抵(di)达印度,周与良对他的印象是“对母亲(qin)非常孝顺,对姐妹感情很深,责任心(xin)强(qiang),只是看上去沉默寡(gua)言,不易接近,相处久了,感觉他很热情,能体贴人……写诗很有见解,人也漂亮”。二人先后赴美留学,1949年年底在美国的杰(jie)克逊维尔结婚,1953年共同回国,之后一直风雨同舟,相濡(er)以沫。

在穆(mu)旦写给周与良的诗句里,我最喜欢其中一首四(si)行诗,它的结尾(wei)是:“所(suo)有科学不能祛除的恐惧/让我在你底怀里得(de)到安憩……”

(北京青年报)