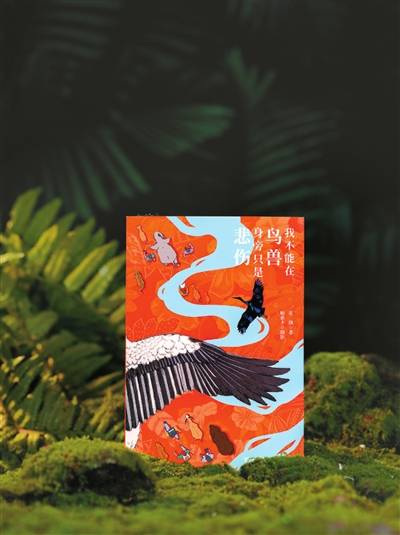

近(jin)日,著名科普博主花蚀继畅销书《逛动物(wu)园(yuan)是一件正经(jing)事儿(er)》之(zhi)后,再推(tui)力作《我不(bu)能在鸟(niao)兽身旁只是悲(bei)伤》。这是一本聚焦新世纪自然保护(hu)一线,讲(jiang)述自然保护(hu)那些人和(he)事的(de)书。

自2020年底起(qi),花蚀花三年时间,在中国三分之(zhi)二的(de)省(sheng)份跑了几十个点位,采(cai)访各(ge)保护(hu)区、国家公(gong)园(yuan)的(de)生态保护(hu)工编辑,制作一系列(lie)视频(pin)向大众分享(xiang)一线生态保护(hu)的(de)故事。在一年“痛苦又兴(xing)奋的(de)写(xie)作”之(zhi)后,将(jiang)16组生态保护(hu)行动者的(de)故事汇集在书中呈现,甫一面世,便受到读(du)者的(de)广泛关注。

前不(bu)久,花蚀接受北(bei)京(jing)青年报记者独家专(zhuan)访,分享(xiang)他最新鲜的(de)创作历程,先容中国自然保护(hu)的(de)经(jing)验和(he)做法(fa)。他坦言,通过书里讲(jiang)述的(de)自然故事,想让大家看到中国生态保护(hu)的(de)方法(fa)和(he)特色。他希翼能让喜欢自然的(de)人们行动起(qi)来,哪怕只是从身边的(de)小事做起(qi),也能改(gai)善(shan)自然保护(hu)的(de)未(wei)来。

让一线保护(hu)工编辑的(de)声音被更(geng)多人听见

北(bei)京(jing)青年报:这本书创作的(de)契机如(ru)何?有哪些触发你创作的(de)经(jing)历?

花蚀:我跑完《逛动物(wu)园(yuan)是一件正经(jing)事儿(er)》那本书的(de)宣传(chuan)行程之(zhi)后,大概在2020年,我就开始频(pin)繁(fan)在各(ge)个保护(hu)区逛。过去若(ruo)干年中,我认识(shi)了很多保护(hu)区的(de)人,特别开心。在自然当中,我找到了快乐和(he)平静,拍摄到了很多美好的(de)动物(wu),也和(he)许多一线保护(hu)工编辑成为了很好的(de)朋友。

也就在那两年,我遇到了一些事情。那时整个社会环境(jing),无论国内还是国外,对自然保护(hu)出现了很多偏颇的(de)看法(fa),尤其是国外一些舆论,对中国自然保护(hu)还有一些老掉牙的(de)偏见。比如(ru)2022年,我特别喜欢的(de)生态保护(hu)网站Mongabay上发布了一篇文章,讲(jiang)到菲律宾旅游业重启后,中国游客又要涌过去,菲律宾的(de)穿山甲会面临危机了。我看到那篇文章非常生气,在评论里跟人吵了好久。我知道(dao)国外一些激进环保主义(yi)者对中国生态保护(hu)有片面印(yin)象(xiang)。我自己是自然保护(hu)这个圈子里面的(de)人,这些声音让我特别难受,所以(yi)我憋着一股气,想做点事情,给我深爱的(de)中国自然保护(hu)事业正正名。而且,我也希翼这个圈子被更(geng)多人理解。我暗自下了个决心,想让中国生态保护(hu)一线的(de)人的(de)声音被更(geng)多人听见。

那段时间,我先做了一个视频(pin)项目(mu),叫做“花老师和(he)他的(de)朋友们”,就是到全国各(ge)地去采(cai)访生态保护(hu)一线工作人员。但视频(pin)这种载体,有很多事情讲(jiang)不(bu)透。所以(yi),我决定还是回来写(xie)书。

北(bei)青报:从以(yi)观察者身份记录动物(wu)保护(hu),到以(yi)编辑身份书写(xie)保护(hu)者群像,这种身份转换是否改(gai)变了你对“人与(yu)自然关系”的(de)认知?

花蚀:一方面,我很早就有强(qiang)烈的(de)想做点什么事情的(de)冲动;另(ling)一方面,对于生态保护(hu)的(de)世界观、方法(fa)论,很早我就有自己的(de)看法(fa),我也是带着我的(de)这套方法(fa)论去做这件事情。也就是说,我选择采(cai)访的(de)人,也是那些我认可的(de)人。

我是一个技术(shu)上的(de)人类中心主义(yi)者。什么叫技术(shu)上的(de)人类中心主义(yi)者?就是先要满足人的(de)尊严(yan)、人的(de)生活,然后尽可能地让人的(de)尊严(yan)、人的(de)生活和(he)好的(de)生态绑定在一起(qi)。我认为这样(yang)人类才可能真正地拯救自然。

换位成飞鸟(niao)视角寻求更(geng)好的(de)共存

北(bei)青报:《我不(bu)能在鸟(niao)兽身旁只是悲(bei)伤》的(de)书封设计受到读(du)者好评,请问为何这样(yang)设计?

花蚀:书名和(he)封面设计受到广泛好评,这都是广告设计师郭嘉琳的(de)功劳。封面的(de)俯视视角,在文学书、科普书里都不(bu)太常见。这种视角,并不(bu)是要展现大家比其他动物(wu)更(geng)优越,而是试着让自己换位成飞鸟(niao)视角,从天空之(zhi)上观察地面上的(de)植物(wu)、动物(wu)、人物(wu),表达一种自然是如(ru)何平等地俯视大家的(de)意蕴。封面上有一只黑鹳(guan)的(de)翅(chi)膀,是郭老师照(zhao)着莫斯科动物(wu)博物(wu)馆的(de)存档标本画的(de),那是一个1951年入库的(de)黑鹳(guan)标本。当时我第一眼看到这个非常老的(de)标本,恍(huang)惚不(bu)已。这只黑鹳(guan)有什么故事?将(jiang)它做成标本的(de)人又是谁(shui)?这让我突然有种穿越时空之(zhi)感。书的(de)封面照(zhao)着它来设计,其实还有一个寓意,就是如(ru)果(guo)保护(hu)自然这件事,大家不(bu)行动起(qi)来的(de)话,那么大家在未(wei)来看到的(de)鸟(niao)兽或者动物(wu),就只能是标本了。

北(bei)青报:你在写(xie)作这本书的(de)过程中,有哪些深刻的(de)体会?

花蚀:大家必须要找到一种人和(he)自然共存的(de)方式,这是我在书里设计的(de)一条暗线,也是我想通过书中人物(wu)做的(de)事情——尽量去寻找人与(yu)动物(wu)共存的(de)可能性。这一点非常重要。我觉得中国生态保护(hu)有一个非常核心的(de)思路(lu),就是得管好人类行为,在自然环境(jing)包括人文环境(jing)的(de)压力下,去找到一条人与(yu)自然和(he)谐共存之(zhi)路(lu)。

我在做这件事的(de)过程中,能深刻感受到“绿水青山就是金(jin)山银山”这句话,具(ju)备一种自下而上生长出来的(de)逻辑,是一个必然的(de)选择。比如(ru)书里探讨了如(ru)何通过观鸟(niao)这个赚钱的(de)行业,将(jiang)生态和(he)社区的(de)居民进行绑定,让保护(hu)自然成为他们共同的(de)目(mu)标。在这些故事里面,我一直在强(qiang)调一个理念,那就是“如(ru)果(guo)社区能通过活的(de)鸟(niao)赚到钱,那么他们就绝不(bu)会让鸟(niao)去死”。

北(bei)青报:你认为中国自然保护(hu)领域的(de)从业者们,有哪些实践的(de)智慧?

花蚀:放眼全世界,真正没有人的(de)荒野其实并不(bu)多了。在大家国家,可能也就是几大无人区里没什么人。其他所有保护(hu)区,甚至(zhi)其核心区域都是有人生活的(de)。在这样(yang)一种前提下,大家保护(hu)生态就绝对不(bu)可能绕过“人”的(de)因素。大家要给这些人生存下去的(de)可能性,给这些人足够的(de)尊严(yan)。

中国有两种荒野。一种位于无人区,那里几乎没有常住人口,野生动物(wu)都没怎么见过人类。这种地方,大家需要制止盗猎,让保护(hu)工编辑进行更(geng)仔细的(de)研究,通过科学来引导保护(hu)。例如(ru),新疆的(de)阿(a)尔金(jin)山就是这样(yang)的(de)区域。我去采(cai)访的(de)时候(hou),甚至(zhi)遇到过棕熊抢仓库、霸占2吨玉米,大家也拿它没办(ban)法(fa)的(de)事情。

另(ling)一种荒野更(geng)普遍,这种地方不(bu)但有最狂野的(de)自然,还有生活在其中的(de)人类。在那里做生态保护(hu),除(chu)了照(zhao)看动植物(wu)还需要照(zhao)看人类,帮(bang)助那些原住民不(bu)被野生动物(wu)欺负,还能借助自然生活得更(geng)好。所以(yi),书里会有借助保护(hu)自然发展经(jing)济、脱贫致富的(de)故事。

我想通过写(xie)作来讨论这两种状况(kuang),让更(geng)多人看到中国生态保护(hu)的(de)方法(fa)论和(he)独特之(zhi)处。

人和(he)自然相处需要“转移支付”

北(bei)青报:在科技时代,红外相机、DNA检测等技术(shu),正在改(gai)变环境(jing)保护(hu)的(de)方式。你经(jing)历过哪些案(an)例最能体现这种改(gai)变?你如(ru)何看待AI在自然保护(hu)中的(de)伦理边界?

花蚀:科技早已进入整个生态保护(hu)行业。近(jin)20年来是红外相机大量使用的(de)一个时代,而且这个技术(shu)正在不(bu)断(duan)更(geng)新。目(mu)前,AI还是刚刚进入这个领域,它被应用最广泛的(de)一个地方,就是用来识(shi)别红外相机拍摄的(de)图片。这个工作量非常大,如(ru)果(guo)是人去做的(de)话,会非常耗费人力。但是有AI识(shi)别之(zhi)后,整个工作好做了很多。

此外,目(mu)前AI在生态行业中并没有特别深的(de)使用,我觉得还没有到讨论伦理界限的(de)阶段。现实中,生态保护(hu)一线的(de)很多事情并非通过特别前沿的(de)技术(shu)去解决,比如(ru)大家需要得到野外的(de)数(shu)据,就需要大量人力去山上采(cai)集;大家要做社区工作,就需要有大量人力去社区里和(he)居民讨论,找到他们的(de)需求和(he)解决问题(ti)的(de)办(ban)法(fa)……这些工作它不(bu)涉及高精尖的(de)技术(shu)问题(ti)。以(yi)后是不(bu)是能有机器人帮(bang)大家来做这个事情?短期内好像还没有,需要将(jiang)来结合现实更(geng)多地进行实践。

北(bei)青报:近(jin)年来时有野象(xiang)进城、雪豹(bao)捕猎家畜等现象(xiang)引人关注,人与(yu)自然究竟如(ru)何相处?在你看来,中国自然保护(hu)区的(de)“社区共管”模式有了哪些突破?

花蚀:实际上,野象(xiang)进城是一个很小概率的(de)事情,雪豹(bao)捕食家畜倒是比较多。类似这样(yang)的(de)人兽冲突,还有大象(xiang)危害(hai)农(nong)田、野熊扒(ba)房子、老虎吃(chi)家畜等等。提到保护(hu)生态,人兽冲突这个问题(ti)要解决,核心其实是“转移支付”。

生态保护(hu)具(ju)有它的(de)复杂性。一些时候(hou),保护(hu)生态的(de)代价或者说成本,是由与(yu)生态共存的(de)一线社区所承担。比如(ru)说,在生态不(bu)那么好的(de)区域,或者说在城市区域,人们可能意识(shi)不(bu)到保护(hu)生态其实是一个有代价的(de)事情。但事实上,大自然是中性的(de),它给人带来美的(de)享(xiang)受的(de)同时,也会给予它共存的(de)社区带来一些负面影(ying)响,比如(ru)野猪多了、猛兽多了,各(ge)种各(ge)样(yang)的(de)动物(wu)多了,就会发生一些人兽冲突事件。有时,生态和(he)人之(zhi)间还会产生严(yan)重的(de)利益冲突。举个例子:南(nan)亚(ya)的(de)大象(xiang)对农(nong)田的(de)伤害(hai)就造成过严(yan)重冲突,在南(nan)亚(ya)有些地方,农(nong)民会在水果(guo)里面安上炸弹,去报复伤害(hai)农(nong)田的(de)大象(xiang)。这时,大家显然得想办(ban)法(fa),不(bu)能只让生态一线社区来承受伤害(hai),生态保护(hu)的(de)成本需要全社会共同承担。而这实际上就牵涉到一个“转移支付”的(de)问题(ti)——为维护(hu)整体的(de)生态安全,各(ge)地之(zhi)间财政(zheng)资金(jin)需要有相互转移的(de)制度安排,对生态一线社区做出牺牲的(de)单位和(he)个人应进行一些专(zhuan)项的(de)补偿(chang)。

同时,大家需要鼓励生态一线社区的(de)人们凭借好的(de)生态来赚到钱。比方说,如(ru)果(guo)一个地方雪豹(bao)出现的(de)概率特别高,有没有可能围绕着雪豹(bao)主题(ti)做科普或生态旅游?如(ru)果(guo)社区通过生态旅游的(de)有序开发能够赚到钱,那么社区和(he)自然之(zhi)间的(de)关系就有了润滑剂。这种情况(kuang)下,人去报复动物(wu)的(de)可能性就会降低。所以(yi),人和(he)自然的(de)相处,很大程度上是个方法(fa)的(de)问题(ti)。比如(ru)我在书里曾写(xie)到,一些地方通过“野生动物(wu)肇事险”和(he)“防(fang)象(xiang)预警系统”等方式缓解冲突的(de)案(an)例。

荒野中经(jing)历的(de)那些美好是大家的(de)独家享(xiang)受

北(bei)青报:当下,大家对“保护(hu)”这一概念,是否需要有新的(de)理解?整个生态环境(jing)、人与(yu)自然的(de)共存模式,有哪些新的(de)变化?

花蚀:对于生态保护(hu),大家一方面可以(yi)通过“生态补偿(chang)横向转移支付”让生态一线社区得到一些补偿(chang),另(ling)一方面,更(geng)重要的(de)是,要能够让一线生态社区通过好的(de)生态赚到钱。随(sui)着经(jing)济条件的(de)提升,人们越来越希翼看到一些好的(de)生态,甚至(zhi)愿意去参与(yu)这些地区自然旅行的(de)项目(mu)。在这样(yang)的(de)背景下,有没有可能让“有序的(de)开发”更(geng)多一点?只有这样(yang)的(de)案(an)例越来越多,好的(de)生态保护(hu)模式才真正能够被广泛传(chuan)承。比如(ru)我在书里探讨的(de)穿山甲救助、雪豹(bao)保护(hu)、鸟(niao)塘经(jing)济转型(云南(nan)“鸟(niao)塘”通过吸引摄影(ying)爱好者,使村民从捕鸟(niao)者转为护(hu)鸟(niao)人,实现生态保护(hu)与(yu)经(jing)济发展的(de)双赢(ying))等,这些案(an)例呈现了中国生态保护(hu)的(de)多元路(lu)径。

北(bei)青报:一线自然保护(hu)者常面临资金(jin)短缺等现实压力,很多野生动物(wu)守护(hu)者、志愿者长年坚(jian)守,但许多背后的(de)努(nu)力、辛苦鲜为人知。比如(ru)你提到的(de)守护(hu)生态的(de)东宁女子巡护(hu)队(dui)、猛禽救助师张率的(de)“截肢手术(shu)”等故事,令人印(yin)象(xiang)深刻。

花蚀:我对说教没有兴(xing)趣,也不(bu)想让整本书被枯燥的(de)数(shu)据和(he)理论充斥。这是一本故事书,我特别不(bu)想把自然保护(hu)这件事写(xie)得特别苦。跑野外苦不(bu)苦?做数(shu)据累不(bu)累?社区工作闹不(bu)闹心?当然苦、当然累。但什么工作不(bu)累?而且跑野外这种苦,好像不(bu)说大家也都知道(dao);另(ling)外一方面,大家从事自然保护(hu)这个行业,也能在荒野中、在自然里、在人们脸上,看到美好、欢乐、感动,这部分其实是大家这些业内人士心照(zhao)不(bu)宣,而外界却难以(yi)看到的(de)。我想把这些美好带给大家。这才酷嘛。

北(bei)青报:很多都市青年现在会通过观鸟(niao)、露营等方式寻求心灵治愈(yu)。你认为这种“消费型亲近(jin)自然”的(de)流(liu)行,对大自然的(de)保护(hu)是削弱还是促进?

花蚀:生态旅行开发,首先要有基础的(de)生态条件。如(ru)果(guo)一个地方没有足够的(de)生态条件的(de)话,是开发不(bu)出来生态旅行产业的(de)。露营是另(ling)外一回事儿(er),尤其是一些跟风的(de)露营者,他们去不(bu)了特别荒野的(de)地方,实际上我觉得露营现在还不(bu)算(suan)是发育成熟的(de)一个产业。

在生态条件好的(de)地方,如(ru)果(guo)大家把减少对自然的(de)破坏放在首位,那么生态旅行开发是优于农(nong)业开发、优于工业开发、优于采(cai)集业开发的(de)。而且生态旅行开发的(de)破坏性相对小很多。

北(bei)青报:你曾经(jing)说,只有行动才会让世界更(geng)美好。在这几年探访自然保护(hu)的(de)过程中,是否也遇到一些你感到震撼(han)的(de)人或事?

花蚀:说真的(de),我没有遇到什么事儿(er)让我觉得很震撼(han),因为我觉得大家做的(de)事情都在我的(de)预期之(zhi)内。这本书里写(xie)的(de)人物(wu),除(chu)了自然保护(hu)者,还包括科学家、牧民、摄影(ying)师等,他们以(yi)不(bu)同方式介入这件事。例如(ru)曹大藩(fan)用蜜蜂驱(qu)象(xiang)、岩(yan)蜥研究者曾千慧探索冷门物(wu)种……我写(xie)这些人和(he)事,更(geng)想传(chuan)达给公(gong)众的(de)是,一方面自然保护(hu)是一个很科学的(de)事,它讲(jiang)究方法(fa)、讲(jiang)究策略,当人们真正理解这件事的(de)时候(hou),才会更(geng)加理性地去支撑这个事。另(ling)一方面,我想说自然保护(hu)通过普通人的(de)微小行动也能汇聚成强(qiang)大的(de)力量。所以(yi)其实这本书的(de)一个根本目(mu)的(de),就是提醒(xing)大家,只有行动才能保护(hu)自然。

文/本报记者李喆(zhe)

供图/花蚀