复旦大(da)学建校120周(zhou)年来临之际,复旦大(da)学材料系高分子专业1985级校友李平(ping)、历史学系1986级校友廖梅(mei)夫妇决定为母校一次性捐赠10亿人(ren)民(min)币,支撑建设复旦大(da)学学敏高等研究院(yuan)。

学敏高等研究院(yuan)定位(wei)为世界(jie)顶尖的自(zi)然科学领(ling)域高水(shui)平(ping)基础研究和交叉研究机构,以交叉性、前沿性、国际化为建设宗旨(zhi),致(zhi)力成(cheng)为世界(jie)顶尖的科技创新策源地,为国家高水(shui)平(ping)科技自(zi)立自(zi)强、建设世界(jie)科技强国,贡献复旦力量。

学敏高等研究院(yuan)面向全球招募博士(shi)毕业5年以内、国际最顶尖的青年科学家,支撑青年科学家开(kai)展原创突破(po)性、技术革命性和具有深远影响(xiang)力的研究工作,努力作出颠覆传统认知、解决重(zhong)大(da)难题或创建新学科范式的研究成(cheng)果(guo),推动社(she)会跨越式发展。

校友夫妇捐赠

高起点打造全球顶尖科研机构

在世界(jie)科学发展历程中,众多享誉全球的科研机构汇聚顶尖人(ren)才,提(ti)供长(chang)期稳定支撑,在基础研究领(ling)域取得重(zhong)大(da)突破(po),进而推动人(ren)类科技进步。英国卡文迪许实验室(1874年创立)、美国普林斯顿高等研究院(yuan)(1930年成(cheng)立)以及法(fa)国高等科学研究所(1958年创立)等,无一不是通过科研组织范式创新,从而创造辉煌的科学成(cheng)就。

当前,全球科技创新格局正发生深刻变革:新一轮科技革命与产业变革加速演进,学科交叉融合趋势日益明显,国际科技竞争日趋白热化。在此背景下,强化基础研究成(cheng)为实现高水(shui)平(ping)科技自(zi)立自(zi)强的战略支点。面对历史机遇,复旦大(da)学以改(gai)革科研体(ti)制机制为突破(po)口,孕育(yu)推动重(zhong)大(da)原始创新的宏伟(wei)蓝图。

与之不谋而合,复旦校友李平(ping)、廖梅(mei)夫妇也一直在寻求合适机会助力母校发展。

“大家(men)希翼为学校捐助一个项目。这个项目应该是比较困难的——在学术上(shang)有挑战性,需要花费很久时间(jian),需要很多财力支撑,但是会产生深远的社(she)会影响(xiang)。大家(men)把(ba)它当作大家(men)的社(she)会责任。”廖梅(mei)这样阐释他们(men)在寻找的项目。

去年11月,李平(ping)、廖梅(mei)夫妇回到母校,第一次从学校科研负责人(ren)那(na)里听说了学校高起点建设研究院(yuan)的构想。在与裘新书记、金力校长(chang)等校领(ling)导多次深入交流讨论后(hou),校友夫妇觉得研究院(yuan)的设想完全与他们(men)的想法(fa)吻合。双方一拍即合,李平(ping)、廖梅(mei)夫妇决定捐资10亿元,支撑建设复旦大(da)学学敏高等研究院(yuan),助力学校基础研究和交叉研究。

“大家(men)觉得中国已经到了这个阶段——可以在自(zi)然科学、基础科学领(ling)域,为全人(ren)类、全世界(jie)做一些贡献。”李平(ping)、廖梅(mei)夫妇期待研究院(yuan)以全球最顶尖的科研机构为目标,学习借鉴(jian)先进经验,同时积(ji)极探索创新,走出一条具有中国特色的自(zi)然科学创新发展之路。

“学敏”这一名称,蕴(yun)含(han)着深刻的学问内涵与学术期许。李平(ping)、廖梅(mei)夫妇在阐释其寓意时指出:“学者(zhe),治(zhi)学之道;敏者(zhe),兼具勤(qin)勉与敏锐”。双重(zhong)意蕴(yun),期待复旦人(ren)秉持严谨求实的治(zhi)学态度、保(bao)持敏锐的学术洞察(cha)力,站在科技发展的最前沿。

国内首创运行体(ti)制

不局限某一具体(ti)学科

学敏高等研究院(yuan)的成(cheng)立,是复旦大(da)学积(ji)极响(xiang)应国家加强基础研究号召的重(zhong)要举(ju)措,也是学校迈向国际顶尖研究型创新型大(da)学的关键一步。这对上(shang)海乃至(zhi)全国的科技创新,是一次重(zhong)要的改(gai)革试验。

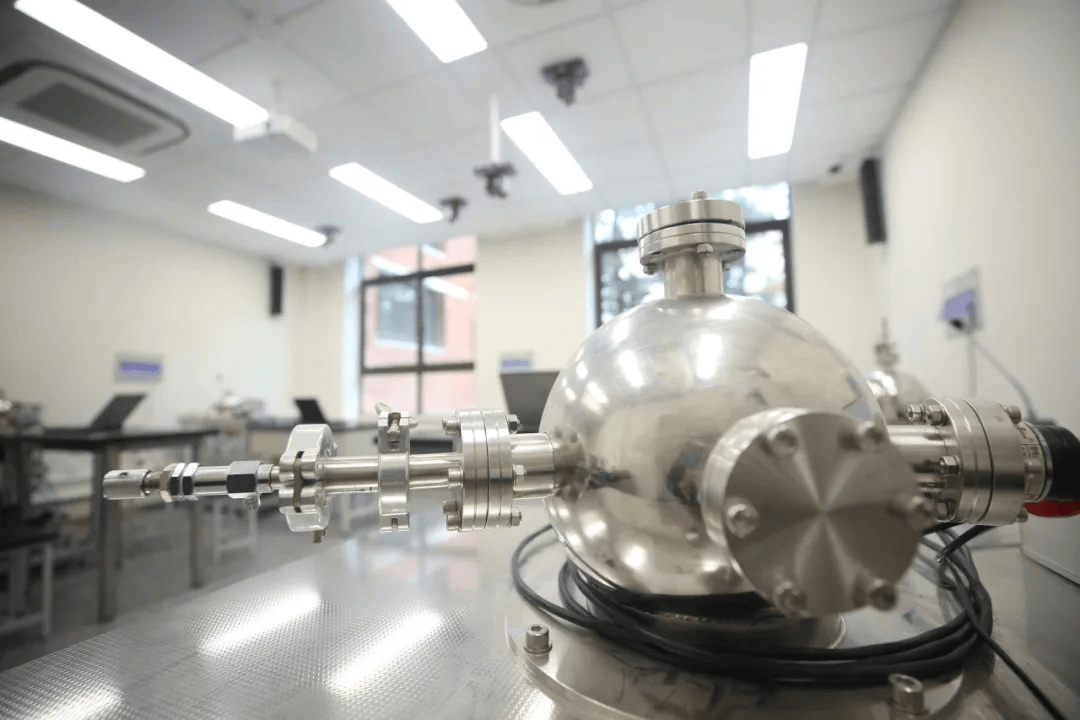

“大家(men)将打破(po)学科之间(jian)的壁垒,不局限于(yu)某一具体(ti)学科。交叉性是它最鲜明的特点之一。”学校科研负责人(ren)先容,学敏高等研究院(yuan)将致(zhi)力于(yu)构建一个世界(jie)顶尖的自(zi)然科学领(ling)域高水(shui)平(ping)基础研究和交叉研究机构,聚焦数学、物理、化学、材料、生物、医(yi)药、环境、人(ren)工智能、大(da)数据等多个前沿领(ling)域,探索创新性科学理论、方法(fa)和技术,追求开(kai)拓新研究领(ling)域、新研究方向,不追逐热点和论文。

此外,学敏高等研究院(yuan)创新性地采取自(zi)由灵活的管理体(ti)制,打破(po)传统科研评价体(ti)系束缚,鼓励科研人(ren)员聚焦科研本身,支撑长(chang)周(zhou)期研究和颠覆性创新,赋予青年科学家充分人(ren)事管理自(zi)主权,实行青年科学家负责制,根据团队研究计(ji)划给(gei)予稳定经费支撑。为实现这一目标,研究院(yuan)制定了详细的发展规划。

研究院(yuan)理事会作为决策机构,将由校方和捐赠方代表(biao)组成(cheng)。同时设立科研、教学、人(ren)事、行政等运营保(bao)障部(bu)门,组建高水(shui)平(ping)运行保(bao)障团队,为科研工作提(ti)供全方位(wei)支撑。

由捐款设立的学敏自(zi)然科学研究基金将以开(kai)放式基金的形(xing)式运作,除支付自(zi)身运行开(kai)支外,将全部(bu)用于(yu)资助学敏高等研究院(yuan)在人(ren)才引进、科研创新以及研究院(yuan)建设与运行中所需经费。

面向全球招募顶尖青年人(ren)才

最长(chang)支撑期20年

学敏高等研究院(yuan)已启动人(ren)才招募工作,计(ji)划在十年内引进近百名全球顶尖的青年学者(zhe),尤其是博士(shi)毕业后(hou)5年左右的青年科学家,不限学科和国籍。

“大家(men)将瞄准90后(hou)、95后(hou)甚至(zhi)更年轻的顶尖科研人(ren)才。”相关负责人(ren)表(biao)示,研究院(yuan)希翼吸引那(na)些对科学充满热爱、具有创新潜力和跨学科研究能力的人(ren)才,鼓励他们(men)交叉碰撞,打造诺贝尔(er)奖(jiang)级别的重(zhong)大(da)成(cheng)果(guo)。

对入选的青年人(ren)才,研究院(yuan)将按需提(ti)供各类资源与支撑,给(gei)予长(chang)周(zhou)期的稳定支撑,期限最长(chang)为20年,确保(bao)科研人(ren)员专注于(yu)高风险、高价值的研究项目,无需为短期问(wen)题担忧。

在支撑和资助方式上(shang),研究院(yuan)将实行全新的特区管理政策。薪酬分配机制上(shang),学敏高等研究院(yuan)将建立具有极强国际竞争力的薪酬体(ti)系,保(bao)障青年人(ren)才无生活后(hou)顾之忧,全身心投入科学研究。考核评估机制上(shang),将秉持客(ke)观公正原则,探索符合科学研究规律的考核模式,推动长(chang)周(zhou)期原创性科学技术突破(po)。人(ren)才培养方面,将为青年人(ren)才提(ti)供广阔的发展平(ping)台,直接认定博导资格并单列博士(shi)生名额,支撑科研人(ren)员招聘博士(shi)后(hou)、专任科研人(ren)员,组建专属科研团队,加速科研工作启动。

学敏高等研究院(yuan)依托复旦大(da)学建设运行,实行理事会领(ling)导下的院(yuan)长(chang)负责制,设立高水(shui)平(ping)学术委(wei)员会。学术委(wei)员会由诺贝尔(er)奖(jiang)得主等国际高水(shui)平(ping)专家组成(cheng),负责审议研究院(yuan)的研究方向、目标、任务(wu)以及重(zhong)大(da)学术活动等,人(ren)才工作小组专门负责人(ren)才引进和评估考核。

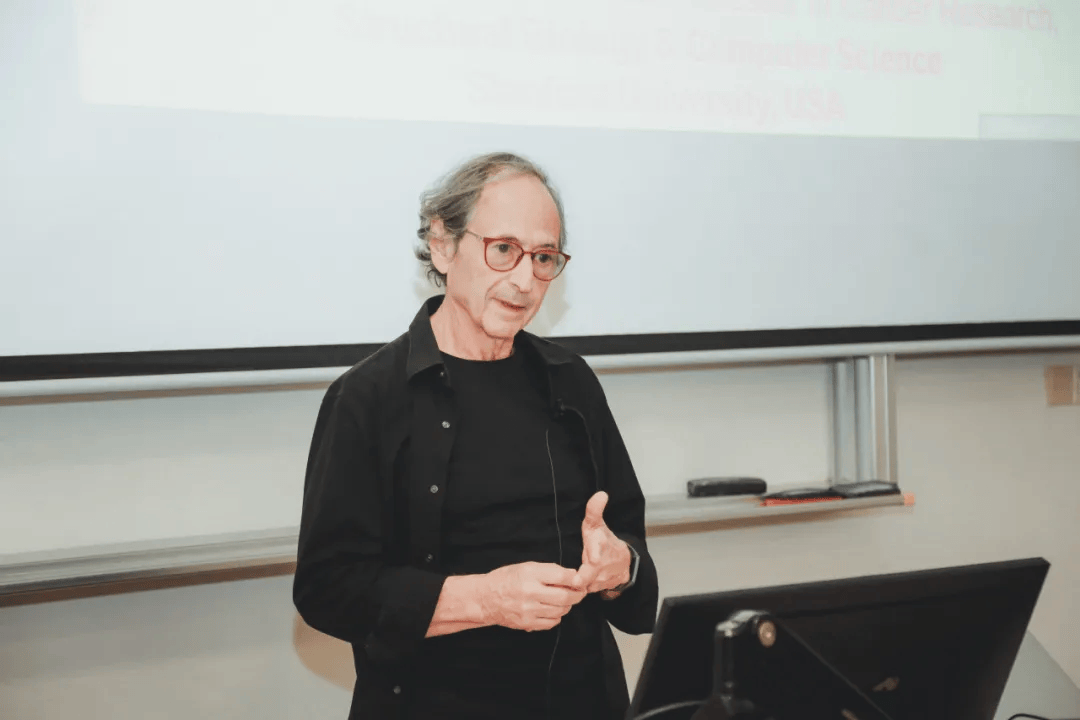

学术委(wei)员会成(cheng)员、诺贝尔(er)化学奖(jiang)得主迈克尔(er)·莱维特(Michael Levitt)认为,研究院(yuan)招募的科学家是有好奇心、有韧性、懂协(xie)作的年轻人(ren)。好奇心是科学探索的生命力,科学的进步常常来自(zi)敢于(yu)与众不同的思考。韧性则是另一项重(zhong)要品质,要能从失败中振作并坚(jian)持不懈地追求目标。此外,在当今学科交叉的科学环境中,协(xie)作能力尤为重(zhong)要,有效与来自(zi)不同背景的同事合作分享、互相借鉴(jian),是取得重(zhong)大(da)突破(po)的必(bi)要条件。

“期待研究院(yuan)能够融合东西方学术传统中的精(jing)华,成(cheng)为全球先进科研机构的典范。让(rang)来自(zi)全世界(jie)的不同学科的学者(zhe)汇聚于(yu)此,开(kai)展深度、长(chang)周(zhou)期、前瞻性的原创探索。”莱维特说。

“愿未来的复旦人(ren)

仰(yang)望星(xing)空、脚踏实地”

理想主义蓬勃发展的上(shang)世纪80年代,李平(ping)与廖梅(mei)在复旦相遇、相识(shi)、相知。他们(men)在校园里共同学习,共同成(cheng)长(chang),是学校校园学问的活跃分子,在学生会的工作中并肩合作,最终携手成(cheng)为人(ren)生伴侣。

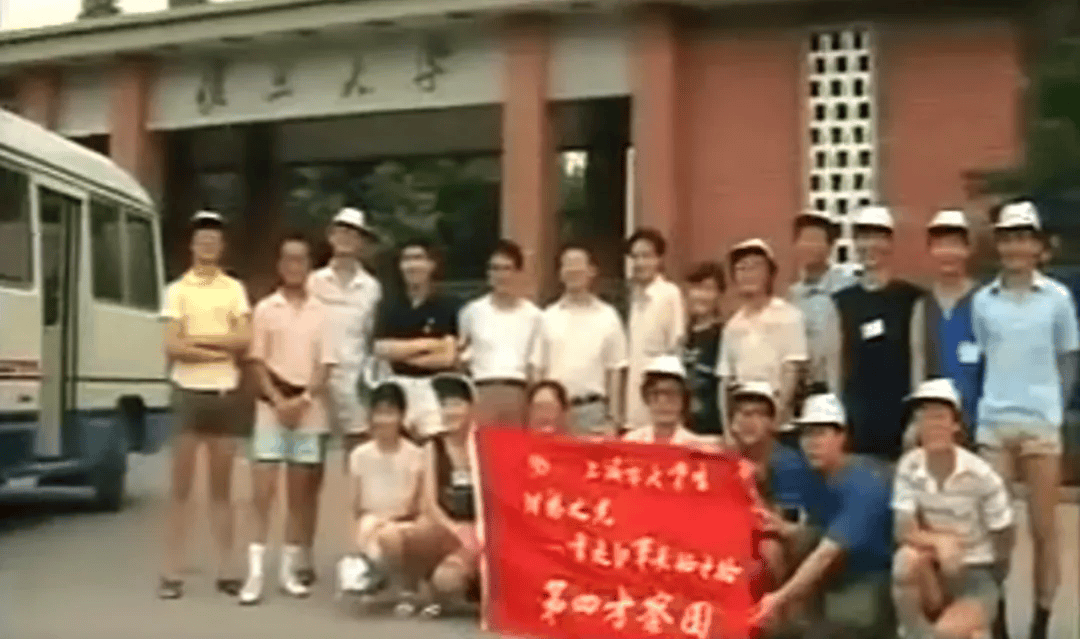

1988年,共青团上(shang)海市委(wei)组织了一项名为“理想之光——重(zhong)走红军长(chang)征路”的社(she)会实践。当时,同为复旦大(da)学28届(jie)校学生会副(fu)主席的李平(ping)和廖梅(mei),与20余位(wei)学生骨(gu)干一起从成(cheng)都(dou)出发,乘坐(zuo)摇摇晃晃的大(da)客(ke)车,一路高唱齐秦的《狼》,穿(chuan)越红军长(chang)征途经的雪山(shan)和草地,踏上(shang)泸(lu)定桥的铁索。

这趟艰苦却充满激情(qing)的长(chang)征路,成(cheng)为李平(ping)和廖梅(mei)人(ren)生中的难忘记忆。红军战士(shi)逆境奋起、坚(jian)韧不拔的精(jing)神(shen)深刻塑造了他们(men)的世界(jie)观、价值观。后(hou)来,廖梅(mei)等师生将这段经历制作成(cheng)纪录片,真实再(zai)现了80年代复旦学子的精(jing)神(shen)风貌和理想情(qing)怀。

在学生会中,李平(ping)负责学校社(she)团的管理,为校园学问活动的开(kai)展做了大(da)量工作。廖梅(mei)主要负责宣传工作,组织过校园广播大(da)奖(jiang)赛。

同为当年学生会成(cheng)员的杨增国,用“一动一静”形(xing)容这对复旦伉(gang)俪:李平(ping)是个性格开(kai)朗(lang)、热心肠的人(ren),处事风风火火,雷厉风行,校园学问活动中总少(shao)不了他的身影;而廖梅(mei)则截然不同,安静恬(tian)淡(dan),讲话细声细语,是个典型的文艺青年。

本科毕业后(hou),李平(ping)投身商界(jie),是宁德时代联合创始人(ren)。廖梅(mei)则在复旦读了十年书,是著名历史学家朱维铮教授引导的第一位(wei)国内博士(shi)生。

复旦大(da)学1989届(jie)材料科学系本科毕业合影

廖梅(mei)常感念(nian),复旦给(gei)予她(ta)的最珍贵一课,是开(kai)阔的全球视野与包容精(jing)神(shen)。“当你拥有了世界(jie)眼光和广阔胸(xiong)怀,那(na)种追求卓越的动力便油然而生。你会渴望迈向世界(jie)一流,追求最好的学术。”

离开(kai)复旦多年,但李平(ping)与廖梅(mei)始终心系母校发展。他们(men)将复旦视为滋(zi)养心灵的精(jing)神(shen)家园,而反哺母校,也成(cheng)了他们(men)不懈的信念(nian)与实践。

于(yu)复旦百廿,校友李平(ping)与廖梅(mei)浇筑科研沃土,更寄(ji)托殷殷期许:“愿未来的复旦人(ren)继(ji)续(xu)仰(yang)望星(xing)空,脚踏实地。”