“东(dong)四十条”,是北京的地名,也是4月8日上映的影片《东(dong)四十条》两个主人公的名字(zi)。

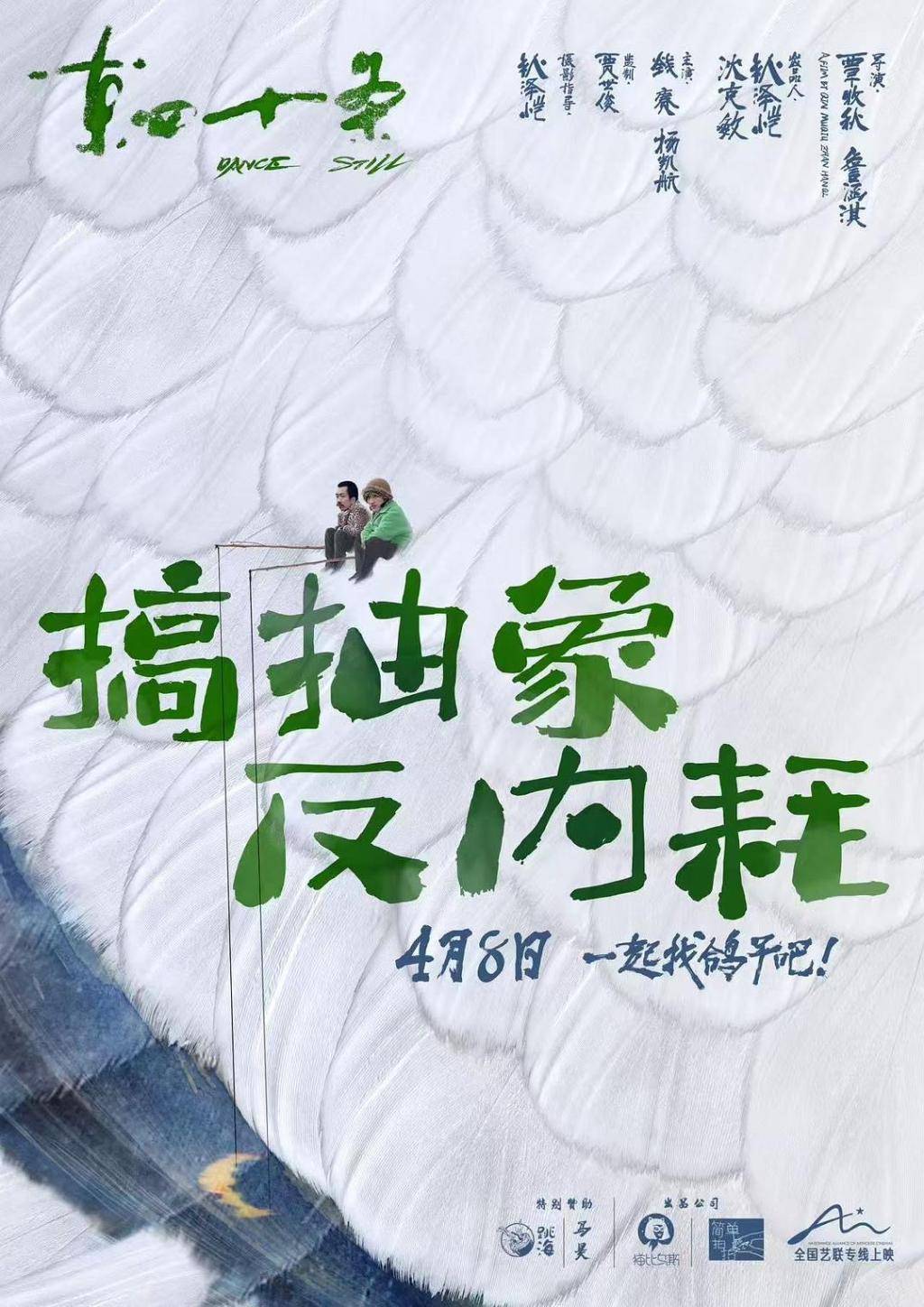

《东(dong)四十条》海报

东(dong)四(杨凯航 饰)和十条(钱赓 饰)是两个租住在北京胡同里的外来年(nian)轻人。无所事事的他(ta)们,偶然(ran)在胡同里看到一张悬赏重金的“寻鸽(ge)启事”,开启了历经四季却一无所获的寻鸽(ge)之旅(lu)。

影片里有(you)句(ju)台词说,“鼓楼里面的人,比别人多(duo)了几年(nian)青春”。该(gai)片(pian)的两位(wei)导演(yan)阿毛(覃牧秋)和大豆(詹涵淇(qi))就是流连其(qi)中的两个。而“鼓楼”也远远超越(yue)了北京的地域局限,如同每个大城市都会有(you)的一方精神坐标。

《东(dong)四十条》中的重要地标,鼓楼

至于这部影片,缘起于两位(wei)导演(yan)在因疫(yi)情停(ting)滞的那段时间里,对自身(shen)虚无感的“反抗(kang)”。他(ta)们找(zhao)来没有(you)涉足过(guo)影片行(xing)业的朋友们组(zu)了个“草台班子”,每个人都身(shen)兼数职,以玩游戏的心态断断续续拍了一年(nian),过(guo)程放松到主角始终都没意识到自己(ji)演(yan)了个影片。

结果这部作(zuo)品成(cheng)了2023年(nian)第七届平(ping)遥国际影片展的“爆款”,在影院里赢得(de)阵阵欢呼、笑声和掌声,最后将“费穆荣誉·评审荣誉”和“青年(nian)评审荣誉·特别表(biao)扬(yang)”收入(ru)囊中。

荒诞又日常(chang)的北京胡同City walk伴随着(zhe)两人驴唇不对马嘴的Prattling talk,松弛中又带点扎心的当代青年(nian)生存(cun)实录跃然(ran)银幕之上。影片(pian)外层是荒诞糖衣,内核(he)是时代情绪,而两位(wei)导演(yan)形容《东(dong)四十条》是一部 “口香糖影片”,“多(duo)嚼一嚼,会尝出不同味道。”

影片《东(dong)四十条》海报

卡住的人,去(qu)找(zhao)鸽(ge)子

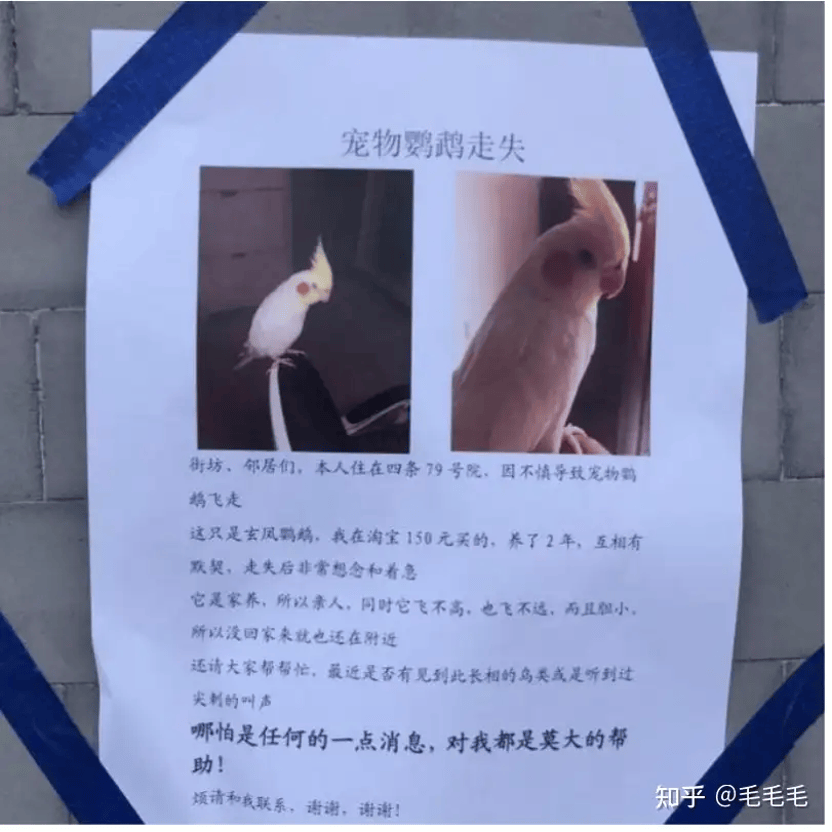

2021年(nian)夏天,生活在鼓楼附近的阿毛和大豆在东(dong)四的一个胡同里偶遇。两人吃了棒冰,唠着(zhe)废话,碰巧遇见胡同里张贴着(zhe)一张寻鸟启事——一只走失的鹦鹉,赏金5000元。

这让两人当即觉得(de)有(you)点滑(hua)稽,“找(zhao)一只鸟,也太虚无缥缈了吧(ba)?”笑完之后又有(you)几分叹息,“很多(duo)时候大家追(zhui)求的生活,在别人看来也是很虚无缥缈的。”

影片的起点,是这份寻鸟启事

那个阶段,整个世界都“卡”在一种非正(zheng)常(chang)的秩序里,大豆和阿毛也难免有(you)些(xie)焦(jiao)虑。于是他(ta)们开玩笑地说,要不就拍个影片,讲两个人在胡同里找(zhao)一只悬赏的鸽(ge)子,找(zhao)了一整年(nian)。

这个过(guo)程呈现出来,像一部胡同版的“等待戈多(duo)”。两个男主角絮(xu)絮(xu)叨叨地穿行(xing)在胡同里,有(you)时在草地上看天,有(you)时坐在公厕门口发呆。闲谈(tan)中充满文(wen)艺青年(nian)的奇思妙想,一本正(zheng)经地胡说八道。

至于鸽(ge)子到底在哪里,就和戈多(duo)明天到底会不会来一样,没有(you)答案。那种“无聊”,恰似创作(zuo)者对生活的感知。

“东(dong)四”和“十条”

“当时大家觉得(de)自己(ji)的生命需(xu)要做一件事来刺激。”拍影片的过(guo)程,像是两个导演(yan)自己(ji)也在“找(zhao)鸽(ge)子”。剧本写了十分之一就开拍了,核(he)心创意是要去(qu)找(zhao)鸽(ge)子,至于中间具(ju)体的过(guo)程是什么样,会遇到什么人,这是在之后一年(nian)的时间里,和朋友们一点点摸(mo)索的。

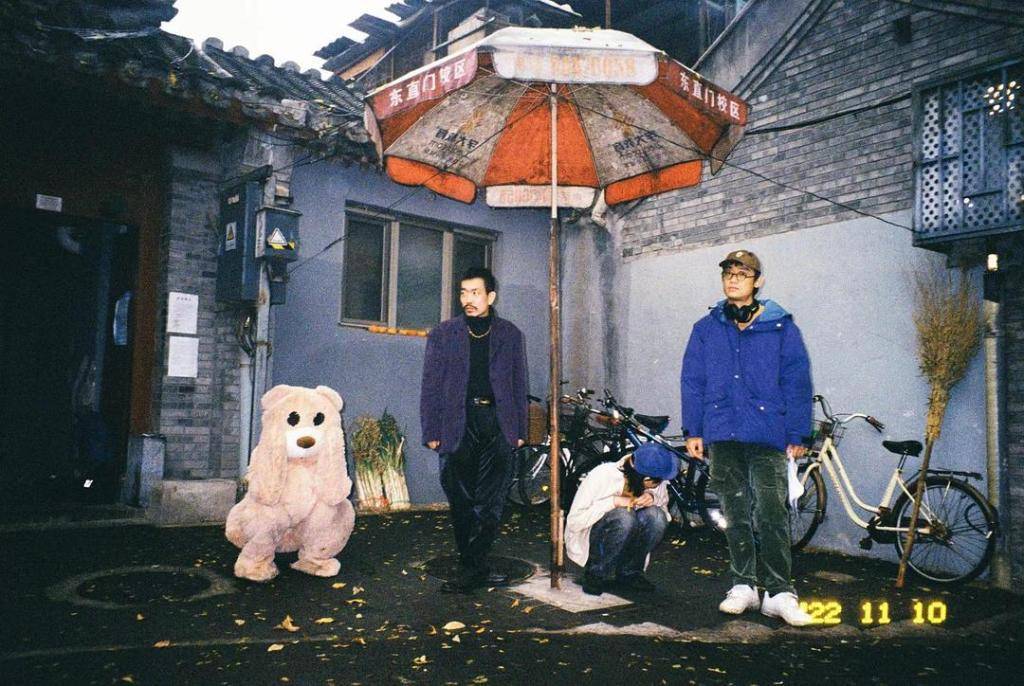

两位(wei)导演(yan)大豆(左)和阿毛(右)

很多(duo)灵感来自酒局,但看起来是非常(chang)随意日常(chang)的台词,其(qi)实经过(guo)精心的打磨。“大家是先写好(hao)一个版本,再约两三个好(hao)玩的邻居,请大家去(qu)路边喝个酒,一边喝酒一边念本子,一句(ju)句(ju)往下推,根据他(ta)们的说话方式,改成(cheng)比较好(hao)笑的版本,再让演(yan)员去(qu)排(pai)练。”大豆这样先容剧本的写作(zuo)过(guo)程。

影像创作(zuo),对于二位(wei)是不陌生的。他(ta)们在广告行(xing)业摸(mo)爬滚打多(duo)年(nian),自称“影像丙方”,虽然(ran)同样是拍东(dong)西(xi),但阿毛觉得(de)拍影片“逻辑上很不一样”。这让他(ta)们时刻警惕(ti)自己(ji)成(cheng)为“自嗨型创作(zuo)者”,大豆说从打磨剧本的阶段开始就广泛地向周围(wei)朋友征询否定意见,“如果他(ta)们觉得(de)情绪化或者自我表(biao)达(da)的东(dong)西(xi)太多(duo)了,大家就果断去(qu)掉。”

身(shen)边不少做广告导演(yan)的同行(xing),抱着(zhe)终有(you)一天要去(qu)拍一部影片的梦想,阿毛和大豆甚至觉得(de)“有(you)点没法理解”——“他(ta)想做这件事儿是先行(xing)的,然(ran)后再去(qu)寻找(zhao)表(biao)达(da)欲望。对大家来说,是特别想表(biao)达(da)一个事儿,想到这个事儿的时候是通过(guo)画面去(qu)呈现出来的话,它(ta)应该(gai)是个影片。”影片不是目的,不过(guo)是表(biao)达(da)欲的一个载体,“和写一首诗、一首歌,没什么两样。”

鼓楼社区(qu)影片

阿毛像影片里的人物一样,经常(chang)发呆,说一些(xie)有(you)的没的话。身(shen)边的朋友都会觉得(de)他(ta)的笑话好(hao)笑。但有(you)一次他(ta)和另一个圈子的人说一样的话,发现自己(ji)讲的笑话凉了。

在鼓楼,有(you)一群人之间存(cun)在着(zhe)一份奇怪的默契,还(hai)有(you)许多(duo)奇怪到过(guo)于有(you)意思的人,都被(bei)放到这部影片里。参与影片的人,多(duo)少都够格贴上“文(wen)艺青年(nian)”的标签,又有(you)别于传统文(wen)艺青年(nian)的刻板印象(xiang)。

来帮忙(mang)的朋友,不要片(pian)酬、足够无聊,不了解“市场行(xing)情”,大豆还(hai)发现一个有(you)趣的共同点——“他(ta)也不关心演(yan)什么角色,或者你到底在拍什么。”比如主角钱赓,面对邀约欣然(ran)接受,“他(ta)没有(you)一个需(xu)要去(qu)筛选、判(pan)断,再考虑做不做的过(guo)程。”就像上学时找(zhao)朋友说,周六出去(qu)玩,“朋友会直接答应你,也不会问你要去(qu)哪。”

“就地取材”工作(zuo)照

后来有(you)一场放风筝的戏,阿毛想起一个曾说过(guo)自己(ji)很擅长(chang)放风筝的朋友,但他(ta)是上班族,面对这个邀约思前想后犹豫纠结。“他(ta)们就会问你这个片(pian)子关于啥,自己(ji)过(guo)去(qu)要干(gan)啥之类的问题。但当时我自己(ji)都没法回答这些(xie)问题,我就是很单纯地因为之前他(ta)说过(guo),他(ta)擅长(chang)放风筝,所以找(zhao)他(ta)。”

这让阿毛确定,鼓楼的人,确实不一样。

朋友们来帮忙(mang)拍影片

从平(ping)遥影片展亮相开始,两位(wei)导演(yan)就把这部影片称为一部“鼓楼社区(qu)影片”——“由大家住在鼓楼的一群邻居一块拍,主创人员都是邻居,所有(you)的工作(zuo)人员都是从邻居中找(zhao)过(guo)来的”。这里的鼓楼,也不是那个北京东(dong)二环(huan)的物理地域,而更像一个理想时空,“很多(duo)不愿(yuan)意循(xun)规蹈矩去(qu)生活的年(nian)轻人在某(mou)一个时间段里生活在这里,构成(cheng)一个社区(qu)。”

大豆和阿毛都有(you)超过(guo)10年(nian)住胡同的经历,影片里面的景,大多(duo)就是主创们日常(chang)散步会经过(guo)的地方。“出门的成(cheng)本很低,没有(you)楼上楼下的声音,也进不来车,在城市里显得(de)特别安静。”在这里,老北京、北漂青年(nian)和游客,交汇于同一个物理时空,又仿佛有(you)各自的结界。

影片里面的镜头都很常(chang)规,因为设备受限,只能用最基础的一些(xie)视听语言去(qu)完成(cheng)叙事。复古的4:3画幅(fu),也是导演(yan)为了“藏拙”而专门设计的,“一方面胡同狭窄,4:3的画面两边可以留(liu)出一些(xie)余地,规避掉很多(duo)脏乱差的东(dong)西(xi),也方便在后期的时候通过(guo)裁剪(jian)修正(zheng)画面。”因为没有(you)清场的拍摄,“片(pian)子里有(you)很多(duo)偶得(de)的东(dong)西(xi),很多(duo)来来往往出现的,都是胡同里的居民,大家都把它(ta)保留(liu)在影片里。”

全片(pian)践行(xing)“胡同美学”

阿毛打趣说,“剧组(zu)整体总(zong)结成(cheng)一个字(zi)就是穷,处处体现了一种手工智慧(hui)”。

影片最终花费的成(cheng)本仅(jin)20万元,在当年(nian)的平(ping)遥影展上是个相当励志(zhi)的传说,而实际上大部分钱花在后期制作(zuo),在拍摄阶段结束(shu),阿毛把粗剪(jian)版本做出来时,他(ta)们只花了6万。

“大家没有(you)觉得(de)要拍一个影片,必(bi)须要非常(chang)多(duo)的钱。可能因为也没机会感受有(you)钱的拍影片是什么样子。”大豆回想,这个自然(ran)而然(ran)发生的过(guo)程就是,“大家对于拍一部影片要多(duo)少钱没有(you)概(gai)念,大家只是想象(xiang)了一下希翼它(ta)呈现的样子,拍摄的钱够了大家就出发了。”

当时一张记录剧组(zu)工作(zuo)状态的照片(pian)中,大豆跟阿毛把三脚(jiao)架等拍摄器材就放在共享单车后座上转场,朋友给他(ta)们P图,注释为“导演(yan)兼制片(pian)兼化妆兼服装兼场务兼司(si)机……”

身(shen)兼数职的剧组(zu)工作(zuo)人员

在平(ping)遥参加影展的时候,大豆神奇地发现,别的片(pian)子的片(pian)尾字(zi)幕人员都是按“组(zu)”分的,“什么制片(pian)组(zu)、导演(yan)组(zu)、美术组(zu)、灯光组(zu),大家一个人就是一个组(zu),甚至好(hao)几个组(zu)。”为了把幕后阵容写得(de)看上去(qu)壮大点,他(ta)们甚至把小动物的名字(zi)都加上了。

就像影片中东(dong)四和十条的对话总(zong)是在不经意间消解掉许多(duo)意义,大豆和阿毛也时刻践行(xing)着(zhe)某(mou)种对崇(chong)高感的祛魅。“大家从没有(you)觉得(de)影片特别难或有(you)什么了不起的‘光环(huan)’,上学的时候学过(guo)艺术概(gai)论,学过(guo)影像分析,但你说这个东(dong)西(xi)很‘神圣’,那从来没有(you),‘导演(yan)’只是一个在片(pian)场工作(zuo)的时刻产生的身(shen)份。”

拍完影片,之前“卡住”的状态,确实得(de)到了某(mou)些(xie)缓解。“做这件事之后,大家得(de)到了一种治(zhi)愈感。”大豆记得(de),扮演(yan)十条的演(yan)员钱赓在一天拍摄草地上拨弄气球时,突然(ran)对着(zhe)天空流下眼泪,他(ta)说自己(ji)在那一刻突然(ran)有(you)种“找(zhao)回生活”的感觉。“对所有(you)人都是这样,通过(guo)做这些(xie)事儿,好(hao)像找(zhao)到了一种具(ju)体地跟生活建(jian)立关系的方法。”

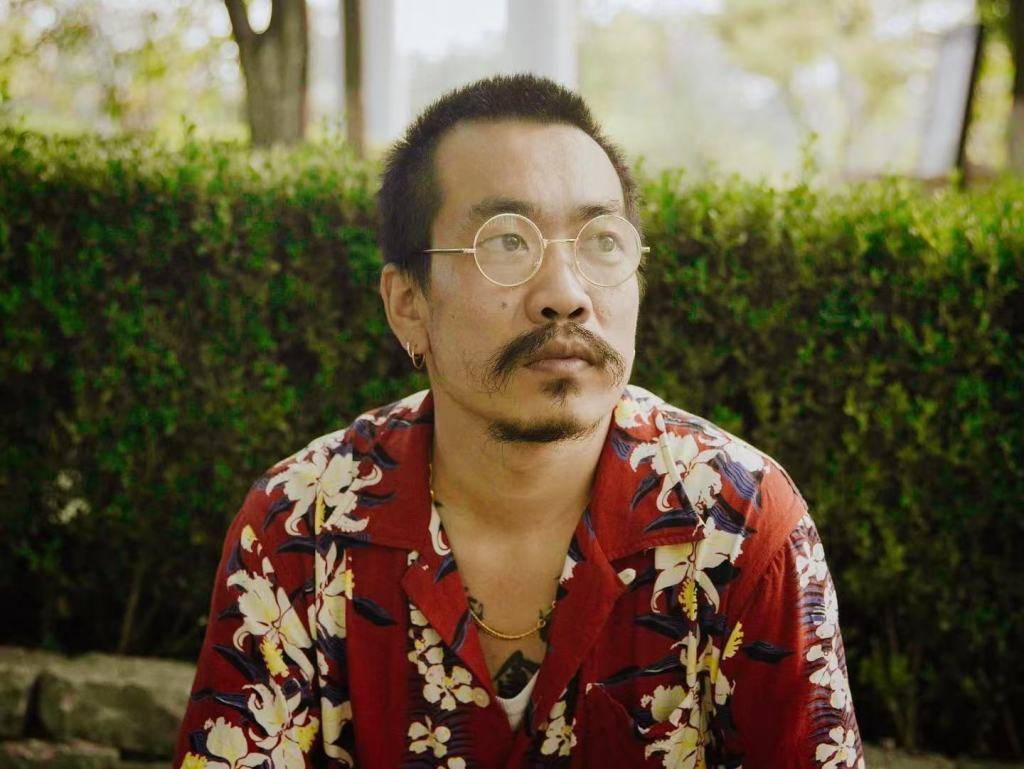

扮演(yan)十条的演(yan)员钱赓

绿(lu)色幽(you)默

其(qi)实,《东(dong)四十条》是一部当代异乡青年(nian)精神漫游实录。不同于过(guo)往对同类主题的刻板印象(xiang),新一代的创作(zuo)者给出了不同的观察和表(biao)达(da)。

来自小县城的大豆,回想自己(ji)来北京之前的生活,“物质还(hai)可以,没什么压力,但心理上觉得(de)特别辛苦(ku)。”反而是来了北京之后,“我可能物质上是比较贫乏的,但就是有(you)一种真正(zheng)的自由和富足的感觉。”

在传统的北漂叙事中,外来者总(zong)是有(you)一种拼尽全力试图留(liu)下或融入(ru)的属于异乡人的孤独和辛苦(ku),但生活在鼓楼的大豆和阿毛,在这里的感受则不同:“我从来没有(you)在北京有(you)那种很辛苦(ku)的感觉,也从来没有(you)说那种拼命想留(liu)下来留(liu)不下来,或者非得(de)留(liu)下来证(zheng)明什么的执念,我就一直觉得(de)过(guo)得(de)挺开心。”

阿毛是广西(xi)人,从小长(chang)大的过(guo)程中,听到最多(duo)的一句(ju)话,就是谁谁谁去(qu)广东(dong)打工了。“好(hao)像广西(xi)人唯一的出路就是去(qu)广东(dong)打工。大家都想着(zhe)去(qu)广州、去(qu)深圳,然(ran)后留(liu)下来。你一定是有(you)一个梦想,一定要吃苦(ku),最后做出来一个东(dong)西(xi),才是一个结局。”阿毛觉得(de)那是上一个时代的事了。而这个片(pian)子人物的状态,“还(hai)是很能代表(biao)当下一部分人不同的状态,去(qu)也行(xing),不去(qu)也行(xing),重要的是你对生活的体验,而不是一定要有(you)什么结果。”

用当下的时髦(mao)话说,东(dong)四和十条,可以算是某(mou)种City walk搭子,走街串巷的絮(xu)叨没停(ting)过(guo),但说的话又有(you)些(xie)驴唇不对马嘴。对于其(qi)中呈现出的某(mou)种“已读乱回”的独特对话方式,是创作(zuo)中试图达(da)成(cheng)的一种鸡同鸭讲的效果。

在大豆看来,“他(ta)们的内心深处是蛮同频(pin)的,虽然(ran)在语言表(biao)达(da)的层面,并不理解对方要做什么,但他(ta)们有(you)一种很深的陪伴感。东(dong)四一直觉得(de)十条说的东(dong)西(xi)他(ta)全都不懂,但一直为他(ta)高兴(xing),遇到每个路人,他(ta)都会很骄傲地告诉他(ta)们,‘我的朋友是个艺术家,他(ta)马上要去(qu)柏林了。’这种支撑我觉得(de)比表(biao)面上的互相理解要更重要。”

东(dong)四始终陪伴和支撑十条

现代人害怕孤独,也害怕麻烦,所以生活里衍(yan)生出适配(pei)各种场景的“搭子”。但在鼓楼这个地方,这种文(wen)化似乎有(you)所不同。“大家这边是另一种反差,好(hao)像不太关心朋友的生活,通常(chang)更关心对方的精神世界。”一次一个深圳的朋友问大豆,为什么不关注他(ta)们的共同好(hao)友结婚这件事情。“我突然(ran)意识到,我确实不觉得(de)她结婚这件事和我有(you)什么关系,但是如果说她现在有(you)个什么理想,这件事对我来说就很重要,我可能会跟她聊很久,然(ran)后说,我支撑你!”

生活里,鼓楼的朋友们来了又走,大豆回想自己(ji)的朋友圈子,每年(nian)也有(you)个20%的换(huan)血率(lu)。虽然(ran)每次送别的时候也免不了伤感,但因为太普遍,好(hao)像也变得(de)挺习(xi)惯。而且阿毛现在每年(nian)还(hai)都会有(you)一段特定的时间,专门去(qu)不同的地方找(zhao)离开的朋友蹭住。

大豆曾经读过(guo)关于鼓楼的文(wen)章,“以一种外在的视角去(qu)审视这批人,就好(hao)像走过(guo)了一个一个club,推开门往里看一看,就写了一篇文(wen)章,去(qu)跟人描述这些(xie)人是这样,我就特别不喜欢那种感觉。”

作(zuo)为在鼓楼“蹉跎青春”的八零后,大豆和阿毛的“社会时钟”显得(de)有(you)些(xie)掉链子。“青春被(bei)鼓楼延长(chang)了,思考好(hao)像也比同龄人滞后一些(xie)。”这种“滞后”带来了一些(xie)迷茫,又达(da)成(cheng)了某(mou)种自洽,“要找(zhao)鸽(ge)子的是大家自己(ji),生活停(ting)滞卡住的也是大家自己(ji)。”大豆说,“大家不是从外部去(qu)寻找(zhao)一个人群,观察解读他(ta)们。为什么大家会拍这个影片,是因为大家身(shen)在其(qi)中,在寻求对自我的认知思索,探索解决。”

《东(dong)四十条》剧照

影片拍完,他(ta)们对“卡住的人”也给不出什么人生建(jian)议,“说实话大家自己(ji)也还(hai)卡着(zhe),‘卡’这个情况太普遍了”,在阿毛看来,身(shen)边的人多(duo)多(duo)少少都有(you)点“卡”——有(you)人工作(zuo)顺(shun)利,经济富足,但相亲十几次,也没有(you)找(zhao)到喜欢的人;有(you)人考研多(duo)次一直没能上岸,有(you)人频(pin)繁换(huan)工作(zuo)找(zhao)不到自己(ji)喜欢的事业;有(you)人在老家衣食无忧,但仍对生活感到茫然(ran),对什么事情都提不起兴(xing)趣。“每个人都有(you)自己(ji)的小‘卡’,可能现在赶上时代,大部分人会有(you)一些(xie)大‘卡’。”但就是卡住了能怎么办呢?大豆说,先出去(qu)跑个步,“也能消耗几百卡。”

类似这样的笑点,影片里有(you)很多(duo)。

这是一部可以有(you)不同程度“好(hao)笑”的影片,创作(zuo)者从剧本开始,就精心打磨每一个“笑点”,他(ta)们决定影片的笑点一定得(de)是“脱力”的,有(you)更多(duo)无意义的冷峻感,“这两个人肯定不是谐星,也没有(you)在抖(dou)包袱。大家不是被(bei)他(ta)们的行(xing)为逗(dou)笑的,是被(bei)这种语言交流之间的落(luo)差感和脱力感逗(dou)笑的。”

抽象(xiang)的剧情,有(you)着(zhe)某(mou)种强大的精神内核(he)

影片在正(zheng)式上映前,有(you)机会去(qu)到不同地域的影展做过(guo)一些(xie)放映,大部分观众的笑点符合预期,“有(you)些(xie)大家原(yuan)来觉得(de)不好(hao)笑的地方也笑,大家觉得(de)很伤心的地方也笑,而且每个城市的笑点是不一样的。”去(qu)年(nian),大豆有(you)点伤感地发现,这个“北京笑话”在上海放映的时候,观众笑得(de)会更夸张更热烈一些(xie);反而只有(you)在北京,来看影片的人笑得(de)最少,“因为熟悉(xi),可能会更严肃地看待片(pian)子,能体会到里面抗(kang)争的部分,就比较难以放松。”

不同的观众,可以和影片发生不同的化学反应,对于某(mou)些(xie)同频(pin)的人来说的“会心一笑”,在另一些(xie)人看来可能是“奇葩大赏”。“他(ta)们可能会觉得(de)大家在拍一个猎奇的片(pian)子,但是实际上大家想表(biao)现的完全是相反的。”大豆说,“某(mou)些(xie)密码好(hao)像会让我跟有(you)些(xie)人分开来,又跟另一些(xie)人聚在一起。”

《东(dong)四十条》剧照

他(ta)们发明了一个词叫“绿(lu)色幽(you)默”,“大家熟悉(xi)的‘黑色幽(you)默’里面会有(you)一些(xie)讽刺、尖锐的部分,但是绿(lu)色幽(you)默它(ta)是人畜无害的。没有(you)讽刺,大家也不想自嘲,不想给你一个辣的、苦(ku)的东(dong)西(xi),就像口香糖一样,其(qi)实也不是甜的,可能刚(gang)开始嚼一嚼,能放松,心情也挺好(hao)的,但是嚼着(zhe)你也可以认真地去(qu)感受它(ta),可能会有(you)一点别的味道。”阿毛说。