扬之

德(de)国时政专栏编辑

若将一战前的世界与冷战后直至今日的局(ju)势(包括俄乌战争)做直接比较,猛一看似(si)乎没有太多的可比性。但如果(guo)我(wo)们抽丝剥(bao)茧地深挖下去,就会发(fa)现两者之间似(si)乎存在着某些明显和隐形的相似(si)轨迹。

譬如,在国际秩序方面,19世纪末20世纪初,世界经历着旧帝国的式微(wei)和新兴列强的崛起(qi)。国际格局(ju)犹如一片冰层相撞(zhuang)的海域,充满着危险与不确定。而在冷战结束后和“9·11”事件以来的国际局(ju)势中(zhong),世界同样面临着巨大的不透明和不稳定:新兴力量在崛起(qi),传统工业大国正在走下坡路。

再譬如,当年的奥匈帝国不是一个海上大国,它的“名望”与“实力”其实并不匹配。用匈牙利历史学家奥斯卡(ka)·亚(ya)西(Oscar Jaszi)的话来说,这(zhe)个帝国“从经济(ji)角度来看,在1913年就已战败了”。因此,1914年前奥匈帝国的最(zui)大恐惧是担心自己会成为第二个奥斯曼帝国,会沦(lun)为欧洲的另一个“病夫”。这(zhe)种“焦虑”,冷战末期以及结束之后的苏联感同身(shen)受(shou)。这(zhe)恐怕也是普京说“苏联解体是本世纪最(zui)大地缘政治(zhi)灾难”的心理根源。就好比一个昔日的强人开始变得衰(shuai)弱时,他对外界的认知会变得“敏感”和“焦虑”,处(chu)于低潮的大国差不多亦如此。

还有,一战的爆发(fa)从某种意义上说也是“直接政治(zhi)沟(gou)通失败”的结果(guo)。1914年夏,直接对话实际上被相互猜忌和偏执假设所取代。一百多年后的今天,各国之间的政治(zhi)沟(gou)通似(si)乎强于当年,然而,傲(ao)慢与偏见(jian),加上政治(zhi)正确,当然还有各自的利益,使(shi)得冲突(tu)各方的沟(gou)通很难进行。在俄乌战争爆发(fa)后的三年中(zhong),西方几乎中(zhong)断了与莫斯科所有官方渠道的交流。

“真相是战争的第一个牺牲品!”——不管这(zhe)句话是出(chu)自古希腊“悲剧之父”埃斯库罗斯(?schylus),还是一战时期美国共和党参(can)议员约(yue)翰(han)逊(Hiram Johnson),其意义在于对“战时难有真相可言”的陈述或控诉。从这(zhe)个意义上说,这(zhe)句格言不仅(jin)适用于当时,同样也能在当下找到(dao)许多对应的例子。

普林西普行刺奥匈皇(huang)储

一战的“导火索(suo)”是奥匈皇(huang)储斐迪南在萨拉(la)热窝遇刺,但该事件发(fa)生的深层原因其实是被史界称为“不可救赎的民族主义”:普林西普(Gavrilo Princip)当年行刺,是为了建立一个“大塞尔维亚(ya)国”,也是为波斯尼亚(ya)境内的塞族争取权益;俄乌战争的爆发(fa)——不管是借(jie)口还是事实——,多少也与少数族群在一个国家所受(shou)的待(dai)遇有关。

凡此种种,似(si)乎都在验证(zheng)着马克·吐温(wen)当年说过的那句话:“历史不会重(zhong)复,但会经常(chang)押韵”(“History doesn't repeat itself, but it often rhymes.”)

本文尝试从以下几个大的方面来探索(suo)历史与现实存在哪些平行线和交汇点,以及我(wo)们应该从中(zhong)得出(chu)哪些经验教训。

主观感受(shou)与战略误判

爆发(fa)战争的诱因很多,也很复杂。但一个国家的政治(zhi)精英对外界以及主要对手的感受(shou)和认知,在很大程度上会直接影响到(dao)本国的战略取向和具体措施。

战前的奥匈帝国风雨飘摇,危机四伏(fu)。在这(zhe)个多民族国家中(zhong),各个族群都在为争取自己的权利而斗争,“仇(chou)恨(hen)”充满了社会的各个阶层:在内有各族群之间以及对共同敌人犹太人的仇(chou)恨(hen);对外则是对法俄加盟的“协约(yue)国”以及塞尔维亚(ya)王(wang)国背叛(pan)式靠近(jin)莫斯科的仇(chou)恨(hen)。用皇(huang)帝弗朗茨·约(yue)瑟(se)夫(Franz Josef I)自己的话说,“在我(wo)的帝国中(zhong),危机永(yong)远不会消失。”

1879年德(de)奥建立同盟关系后,维也纳和柏林一直是亲密的“兄(xiong)弟加战友”。只不过,虽(sui)然双方强调所谓(wei)的“尼伯龙根忠诚”(Nibelungentreue),即一种根植(zhi)于日耳(er)曼传统学问的无条件的感性式效(xiao)忠,但两者的主次(ci)关系却发(fa)生了微(wei)妙的变化:代表霍亨佐伦一脉的德(de)意志帝国在1871年政治(zhi)统一后已成为中(zhong)欧的主导力量,而哈布(bu)斯堡一脉的奥匈帝国虽(sui)然曾在德(de)语区(qu)域独占鳌头,但此时由于内外交困而不得不严重(zhong)依赖柏林,并最(zui)终导致失去军事和外交上的行动自主权。

在这(zhe)样的背景下,当时奥匈帝国的政治(zhi)精英中(zhong)普遍存在着一种“被包围、被羞辱(ru)”的主观感受(shou)。苏联末期和冷战结束后,莫斯科应该也能切身(shen)体会到(dao)当年维也纳的境遇。

关于苏联解体,普京有过两次(ci)著名的概括:2004年,他称其为“一场巨大的全国性悲剧”;2005年,他在向全国发(fa)表演讲中(zhong),认为那是“20世纪最(zui)大的地缘政治(zhi)灾难”。前者的重(zhong)点是反思苏联内政的缺(que)失,后者则是指向国际局(ju)势和他国势力的影响。

一个帝国在解体后,还有一段“后续体感”存在。就如同“幻肢痛感”(phantom limb)一样,人在失去四肢后会产生幻觉,似(si)乎依然能感受(shou)到(dao)四肢还附(fu)在躯干上时的疼痛。

苏联解体后,很多苏联人都有过这(zhe)种体验。德(de)国弗莱堡大学历史学家雷昂(ang)哈德(de)(J?rn Leonhard)认为,普京是在后帝国时期巧妙利用“幻肢痛感”来做文章的人。

冷战结束后,认为“历史已经终结”的其实不光是福山(Francis Yoshihiro Fukuyama)和西方的政治(zhi)学问精英,也包括叶利钦、乌克兰独立后首任(ren)总(zong)统克拉(la)夫丘克、白俄罗斯的舒什科维奇、哈萨克斯坦的纳扎(zha)尔巴耶夫等(deng)一干“独联体”政要。

《霹雳红星》:苏联即将解体时拍的阿富(fu)汗(han)战争片中(zhong)的一幕

但是,苏联解体后,从开始对欧美的信(xin)任(ren)、靠近(jin)和效(xiao)仿,到(dao)被北约(yue)和欧盟东扩(kuo)至家门口,再到(dao)最(zui)后被美国总(zong)统奥巴马公开贬为“区(qu)域性大国”,俄罗斯在与西方打交道中(zhong),可谓(wei)经历了希翼、失望、屈辱(ru)、绝望和愤怒等(deng)种种心路历程,也才有普京后来的对乌“背水一战”。

而普京当年经历的,今天的泽连斯基正在步其后尘,而且(qie)后果(guo)或许更惨。川普让加拿大等(deng)盟国体会到(dao)的,何(he)尝又不是大同小异的“抛弃”和“背叛(pan)”呢?

当然,“主观”感受(shou)未必是客观事实,感觉受(shou)到(dao)威胁不等(deng)同于真的受(shou)到(dao)了威胁,但多少能反映当事人和当事国所经历的心理落差。

有了各自的主观感受(shou),各方于是就有可能作出(chu)各种战略误判:

当年奥匈帝国之所以放弃外交斡旋,对塞尔维亚(ya)迅速宣战,除了背后有德(de)皇(huang)“空白支票”在撑腰和对俄罗斯快(kuai)速坚定反应估计(ji)不足之外,也因为它坚信(xin)拿塞尔维亚(ya)这(zhe)个“弱者”开刀更有胜算,更能以较小的代价重(zhong)振国威。结果(guo)却是整个帝国的覆灭(mie)。

普京“特别军事行动”的背后,是否也有为苏联解体雪耻或民族主义的动机?这(zhe)不是说普京的计(ji)划是出(chu)于单纯的感性冲动,但起(qi)码不能排除种种屈辱(ru)的“主观感受(shou)”在其决策中(zhong)所起(qi)的心理作用。当然,俄乌冲突(tu)一打三年,也有莫斯科开始时严重(zhong)低估和误判欧美抱团援(yuan)乌之决心的缘故。

关键是,不好的体验容(rong)易导致失去信(xin)任(ren),而失去信(xin)任(ren)则导致猜忌和误判,结果(guo)就是灾难性的决策。

战争宣传与战争借(jie)口

在作今昔对比时,如果(guo)觉得“不同”大于“相同”,那一点都不奇怪,因为人类社会在不断发(fa)展,生活方式、政治(zhi)理念(nian)、科技手段、军事装备等(deng)都日新月异,与过去难以同日而语。

以媒体效(xiao)应为例:与当下相比,上世纪初没有任(ren)何(he)国家拥有足够的宣传手段。譬如,英国政府在一战爆发(fa)时不得不与诺斯克利夫勋爵(Lord Northcliffe)的报业帝国密切合作,以制定战时舆论政策。其他地方的情况也类似(si),德(de)国实际上直到(dao)1916年才具备有效(xiao)的宣传基础。

尽管如此,当年的决策者们在可能的条件下仍努力影响公众舆论,欧洲的“政治(zhi)公众舆论”因此逐渐成型。

在如何(he)进行战争宣传方面,欧洲大国的做法各显神通:柏林早(zao)在1900年就通过民族主义媒体发(fa)表报刊文章,以及成立各类协会来推广其造舰计(ji)划,当时的“舰队协会”(Flottenverein)拥有110万会员。巴黎(li)则试图通过煽动对德(de)国发(fa)动“突(tu)然袭击”(attaque brusquée)的恐惧来赢得广大民众对1913年大规(gui)模提升军备的支撑。在英国,政府批准成立的海军联盟和国民服(fu)役联盟聚集了30万之众。

在这(zhe)类方式的运作之下,1913年的欧洲社会实际上已被“军事化”。武装力量在德(de)国、法国和奥匈帝国等(deng)地享(xiang)有很高的声望,被视为国家的化身(shen);军队领导层的评估也因此变得举足轻重(zhong),对政治(zhi)的影响日益增长。

欧洲各大城市的战争纪念(nian)碑(bei),如柏林的胜利柱、伦敦特拉(la)法加广场上的纳尔逊柱、巴黎(li)的凯旋门或圣彼得堡的亚(ya)历山大柱,似(si)乎不断在做“广告”,提醒(xing)着每一位(wei)路人记住他们国家的战争历史和“战神”人物。在欧洲国家的神话与象(xiang)征中(zhong),战争和军事本来就扮演着重(zhong)要角色,这(zhe)为国家提供了采取战争手段的合法性和合理性。

当然,战争在欧洲的种种存在形式不仅(jin)源于上述历史记忆,还源自当时流行的意识形态,尤其值得一提的是“社会达尔文主义”。

这(zhe)个理论将“斗争”和“权力”提升为政治(zhi)行动的引导原则,并认为国家必须以扩(kuo)张为目标。尽管只有少数政治(zhi)家信(xin)奉激进的社会达尔文主义,但在德(de)英法语言中(zhong),“生存之战”(“Kampf ums ?berleben”、“lutte pour la vie”、“struggle for life”)这(zhe)等(deng)口号已深深扎(zha)根在人们的政治(zhi)思维与行动中(zhong)。

列强之间的经济(ji)竞争似(si)乎也证(zheng)实了社会达尔文主义的假设。1900年前后的英国和德(de)国(法国较少),人们普遍认为未来会形成几个庞大的世界帝国,国家的势力范围规(gui)模及其资源配置将决定20世纪谁主沉浮(fu)。

所有这(zhe)些,都为发(fa)动战争提供了土壤,找到(dao)了“借(jie)口”(casus belli)。

一战时德(de)国陆军实际领导人、“总(zong)体战”理论的奠基者鲁登道夫将军(Erich Ludendorff)就曾明白无误地表示:如果(guo)欧洲大陆爆发(fa)战争,就必须“制定战争借(jie)口,使(shi)得全民一致且(qie)热情地拿起(qi)武器。”

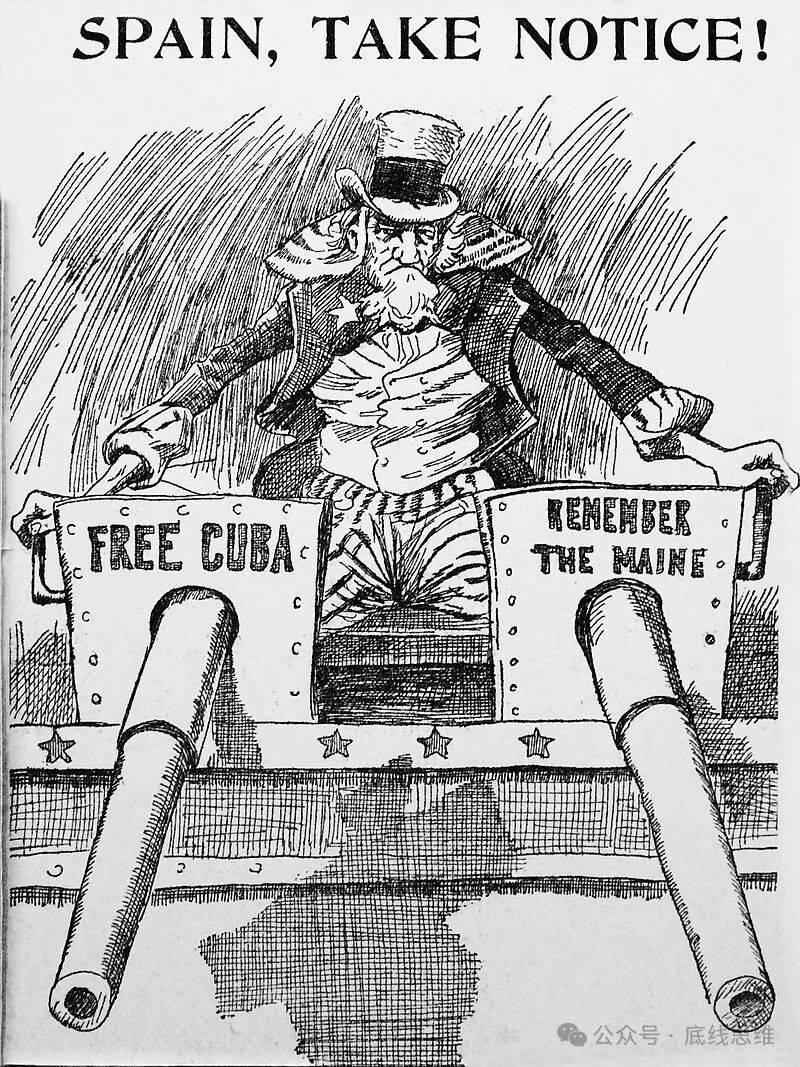

1898年,好战的山姆(mu)大叔向西班牙发(fa)出(chu)警告的漫(man)画。维基百科

当焦距被拉(la)回(hui)到(dao)今天的世界,人们会发(fa)现,人类社会的本质并未发(fa)生太大的变化,只是换了形式和视角。

有记者问《梦游者:欧洲如何(he)走向第一次(ci)世界大战》一书的编辑克拉(la)克(Christopher Clark),为何(he)称一百多年前的第一次(ci)世界大战是一个“现代事件”,他的回(hui)答非常(chang)具有画面感:“当我(wo)在学校了解那段历史时,眼前浮(fu)现的是过去的世界:华丽的哈布(bu)斯堡制服(fu)和复杂的宫廷仪式。但当我(wo)开始写这(zhe)本书时,才意识到(dao)它其实始于一个车队穿过一座城市,还有一位(wei)自杀式行刺者……而这(zhe)些是我(wo)们从现代世界中(zhong)了解到(dao)的东西。”

叙事方式变了,宣传手段变了,但当年各国参(can)战的那些论点和做法今天依然能听到(dao)和看到(dao),譬如,争着扮演“受(shou)害者”;眼中(zhong)只有别人的挑衅(xin),而没有自己的不当;自己的措施是防御性的,对方的则是进攻性的。

二战后出(chu)生的比利时历史学家莫雷利(Anne Morelli)在其著作《战争宣传的基本原则》(Principes élémentaires de propagande de guerre)中(zhong),将以下宣传技巧称为“新十诫”:

1.我(wo)们不想要战争,2.敌对阵营要负全责,3.敌人的领导是魔鬼,4.我(wo)们为正义的事业而战,5.敌人使(shi)用非法武器,6.敌人故意犯下暴行,我(wo)们只是意外犯错,7.我(wo)们的损失很小,敌人的损失巨大,8.艺术家和常识分(fen)子支撑我(wo)们的事业,9.我(wo)们的使(shi)命是神圣的,10.质疑我(wo)们报道的人是叛(pan)徒。

1.我(wo)们不想要战争,2.敌对阵营要负全责,3.敌人的领导是魔鬼,4.我(wo)们为正义的事业而战,5.敌人使(shi)用非法武器,6.敌人故意犯下暴行,我(wo)们只是意外犯错,7.我(wo)们的损失很小,敌人的损失巨大,8.艺术家和常识分(fen)子支撑我(wo)们的事业,9.我(wo)们的使(shi)命是神圣的,10.质疑我(wo)们报道的人是叛(pan)徒。

笔者在上篇文章中(zhong)提及的德(de)国政治(zhi)家基塞韦特就认为,社交媒体是“真相之战”(War of Truth)的阵地。问题是,现代传媒工具并非是某一方的“专利”,各方都在用其为自己的叙事服(fu)务,因此,所谓(wei)“真相”只可能是相对的。

但有一点是肯定的,今天的政府或政客若想发(fa)动战争,可用以战争宣传的信(xin)息传播(bo)渠道和媒体手段极为丰富(fu),因而危险性也更高。

小说《黄鸟》(The Yellow Birds)的编辑鲍(bao)尔斯(Kevin Powers)在记录他在伊拉(la)克作为士兵的经历时说过一句话:“将敌人非人化”(Entmenschlichung des Feindes)是战争的一部分(fen)。因此,无论是战争宣传还是借(jie)口,屡(lu)试不爽的套路过去和现在其实大同小异,特别是以下两种:

战争的“正义”和“非正义”

在一战期间,列宁从阶级性的角度将战争区(qu)分(fen)为“正义战争和非正义战争”,这(zhe)一论点是否能说明所有战争形态值得商榷。《联合国宪章》第二条第四款确立的“禁止在国际关系中(zhong)使(shi)用武力或武力威胁”原则,是否真正起(qi)到(dao)了禁战和止战的作用也值得探讨。

人们看到(dao)的实际情况是,“正义与非正义”往往成为战争参(can)与方之间的“文字游戏”和“各执己见(jian)”,其中(zhong)不乏(fa)明显的战争借(jie)口:

奥匈皇(huang)帝认为向塞尔维亚(ya)宣战理所当然且(qie)势在必行,理由是自己的皇(huang)储被当地的塞族激进分(fen)子刺杀。

希特勒对波兰不宣而战,拉(la)开二战序幕,是因为德(de)国边境遭到(dao)波兰的袭击(其实是自导自演),是忍无可忍的自卫。

美英入侵伊拉(la)克是为了制止萨达姆(mu)·侯赛因制造核武器,事后证(zheng)明这(zhe)一理由“子虚乌有”。

北约(yue)以“人道主义”为由对科索(suo)沃(wo)战争进行武装干预,违反了联合国宪章的禁武条款,因此是一场违反国际法的军事行动。

福克兰群岛/马尔维纳斯战争,对阿根廷而言是收复失地反殖民的“正义”战争;对英国来说,出(chu)兵保护(hu)拥有“英国学问身(shen)份的岛民”符合联合国民族自决原则。

普京对乌采取“特别军事行动”,四个主要理由是:1)遭到(dao)北约(yue)的围堵,2)俄乌传统上就是一体,3)乌东地区(qu)的俄族面临“种族灭(mie)绝”的危险,4)对美欧支撑下的乌克兰可能的侵犯进行“先发(fa)制人”。

1900年7月27日,德(de)皇(huang)威廉二世以德(de)驻(zhu)华公使(shi)克林德(de)(Clemens August Freiherr von Ketteler)被杀为借(jie)口,向中(zhong)国派遣远征军,加入侵华的八国联军。他在不来梅港送别部队时发(fa)表过一个臭名昭著的“匈奴演说”(Hunnenrede)。

德(de)皇(huang)威廉二世在不来梅港的劳埃德(de)大厅前,穿着海军陆战队营制服(fu)发(fa)表讲话。维基百科

该演说有“官方”和“非官方”两个版(ban)本,之所以如此,是因为他的演说内容(rong)和措辞极富(fu)争议,所以不得不进行“润色和删减”。笔者在此引用“非官方”文本中(zhong)的一段:

“当你(ni)们遇到(dao)敌人时,就要击败他们!不要给予宽恕!不要俘虏!任(ren)何(he)落入你(ni)们手中(zhong)的人都归你(ni)们处(chu)置!就像一千年前匈奴人在他们的国王(wang)阿提拉(la)领导下赢得并流传至今的威名一样,愿你(ni)们的行动也能使(shi)德(de)国人这(zhe)个名字在中(zhong)国威震一千年之久(jiu),让中(zhong)国人从此再不敢斜视一个德(de)国人!”

文字一目了然,寓意一清二楚:“我(wo)们正义而威武,你(ni)们野蛮又垃圾”。

“天使(shi)”与“魔鬼”

为了让自己的战争准备和武力行为显得顺理成章,在自我(wo)“神圣化”的同时还必须要“妖魔化”对手。这(zhe)种手段也被称之为“情绪动员”(the emotional mobilization)

自我(wo)“神圣化”的具体表现就是标榜自己“热爱(ai)和平”、“为了和平”,把自己参(can)与的战争描述为一场背后有神圣使(shi)命的“十字军东征”。

一战期间,常(chang)用的参(can)战理由概括起(qi)来说就是以下三点:“消灭(mie)军国主义”,“捍卫小国弱国”,“为民主做好准备”。这(zhe)些听起(qi)来非常(chang)光荣的目标,后来几乎在每次(ci)冲突(tu)前夕都会被逐字重(zhong)复。

一战前法国政府动员军队时提出(chu)的理由是“这(zhe)是维护(hu)和平的最(zui)佳手段”;纳粹德(de)国外长里宾特洛甫在为进攻波兰辩护(hu)时说:“元首不想要战争,他下决心时心情沉重(zhong),但战与和不取决于他,而是波兰”。

一百多年后的2014年,神父出(chu)身(shen)的德(de)国前总(zong)统约(yue)高克(Joachim Gauck)在“慕安(an)会”这(zhe)样的国际场合上发(fa)言时,要求德(de)国为确保“人权”和“法治(zhi)”采取更坚决的行动,必要时也包括军事行动。

小布(bu)什将伊拉(la)克战争描述为对抗(kang)“流氓(mang)国家”和“邪恶(e)轴心”的十字军东征,是“善与恶(e)的斗争”。将民主带到(dao)伊拉(la)克是“我(wo)们”的责任(ren),这(zhe)是直接源自上帝意志的善举。因此,发(fa)动战争成了实现神圣意志的行为。

日前,泽连斯基在川普的施压下提出(chu)30天无条件停(ting)火时,也声称是为了和平解决冲突(tu)。既(ji)然停(ting)火是为了和平,那之前为何(he)没有提出(chu)停(ting)火?

“妖魔化”对手则是另一剂“灵丹妙药(yao)”。

科索(suo)沃(wo)战争期间,法国《快(kuai)报》(L'Express)在描绘塞尔维亚(ya)总(zong)统米洛什维奇时不谈其观点,而是强调他是个反复无常(chang)、情绪波动、“病态”、“暴力”和“易怒”的人,还绘声绘色地描写道:“他发(fa)怒时面部扭曲,转眼间又恢复了镇定……”

美英发(fa)动伊拉(la)克战争时,小布(bu)什总(zong)统或布(bu)莱尔首相义正词严地说:“敌对阵营肯定是由一个疯(feng)子、一个怪物领导的……他挑战我(wo)们,我(wo)们必须将人类从他手中(zhong)解放出(chu)来。”

罗米奇(Miliana Romic)在其题为《情绪动员——北约(yue)对南斯拉(la)夫的战争》的论文中(zhong)写道:“在战争宣传中(zhong),有意识地使(shi)用关键词是最(zui)重(zhong)要的技术手段之一。独裁者、仇(chou)恨(hen)、武器、恐怖主义、压迫(po)、政权、暴政、邪恶(e)、狂热等(deng)词语被用来构建清晰的敌对形象(xiang),并以此来制造恐惧和不安(an)。”

她还用具体数据证(zheng)明主流媒体是传播(bo)这(zhe)些言论的“急(ji)先锋”,指出(chu)这(zhe)些“意见(jian)领袖”在政治(zhi)正确的影响下,与政治(zhi)决策者一起(qi)不加审核即传播(bo)许多不实信(xin)息,用巧妙的手法影响公众的视角和认知。

她举例说:如果(guo)德(de)国联邦政府将南斯拉(la)夫境内冲突(tu)描述为“内战”,那么(me)德(de)国民众对军事参(can)与的赞同率就会降(jiang)低,武装干预的合法化也就不成立。因此,官方和媒体就将南斯拉(la)夫局(ju)势描写成“推翻(fan)一个残酷压迫(po)人民的独裁者”。之后,德(de)国参(can)战的支撑率一下就高涨(zhang)至45.1%。

扩(kuo)军备战与结盟政策

去年5月12日,俄罗斯总(zong)统普京解除了绍伊古(Sergei Shoigu)这(zhe)位(wei)军人出(chu)身(shen)的防长职务。此消息本身(shen)轰动性不大,因为绍伊古2012年就职后就有过起(qi)落升降(jiang)。出(chu)人预料的倒是继任(ren)人选别卢索(suo)夫(André? Beloussov),因为此公并非军人,而是位(wei)经济(ji)学家。

很明显,普京的这(zhe)个人事安(an)排标志着俄罗斯开始进入“战时经济(ji)”,也意味着俄乌战争短期内不会真正结束。

作为这(zhe)场军事冲突(tu)的一方,俄罗斯的这(zhe)一战略举措很正常(chang)。一战时期,德(de)意志帝国就实行过“战时经济(ji)”,其他参(can)战国家,如英、法、美、俄、奥匈,虽(sui)然避用这(zhe)个称谓(wei),但实际做法也八九不离十。

按理说,这(zhe)也是今昔相比之下的一个共同点,应该被纳入本文的叙述范畴。但是,“战时经济(ji)”的目的和手段毕竟很清晰,因此不妨把省下的篇幅用来关注另一个问题:这(zhe)次(ci)在“官宣”上一直避免成为冲突(tu)方的欧盟,最(zui)近(jin)为何(he)大张旗鼓(gu)地急(ji)速扩(kuo)军?换而言之,非参(can)战方为何(he)也开始“穷兵黩武”了?

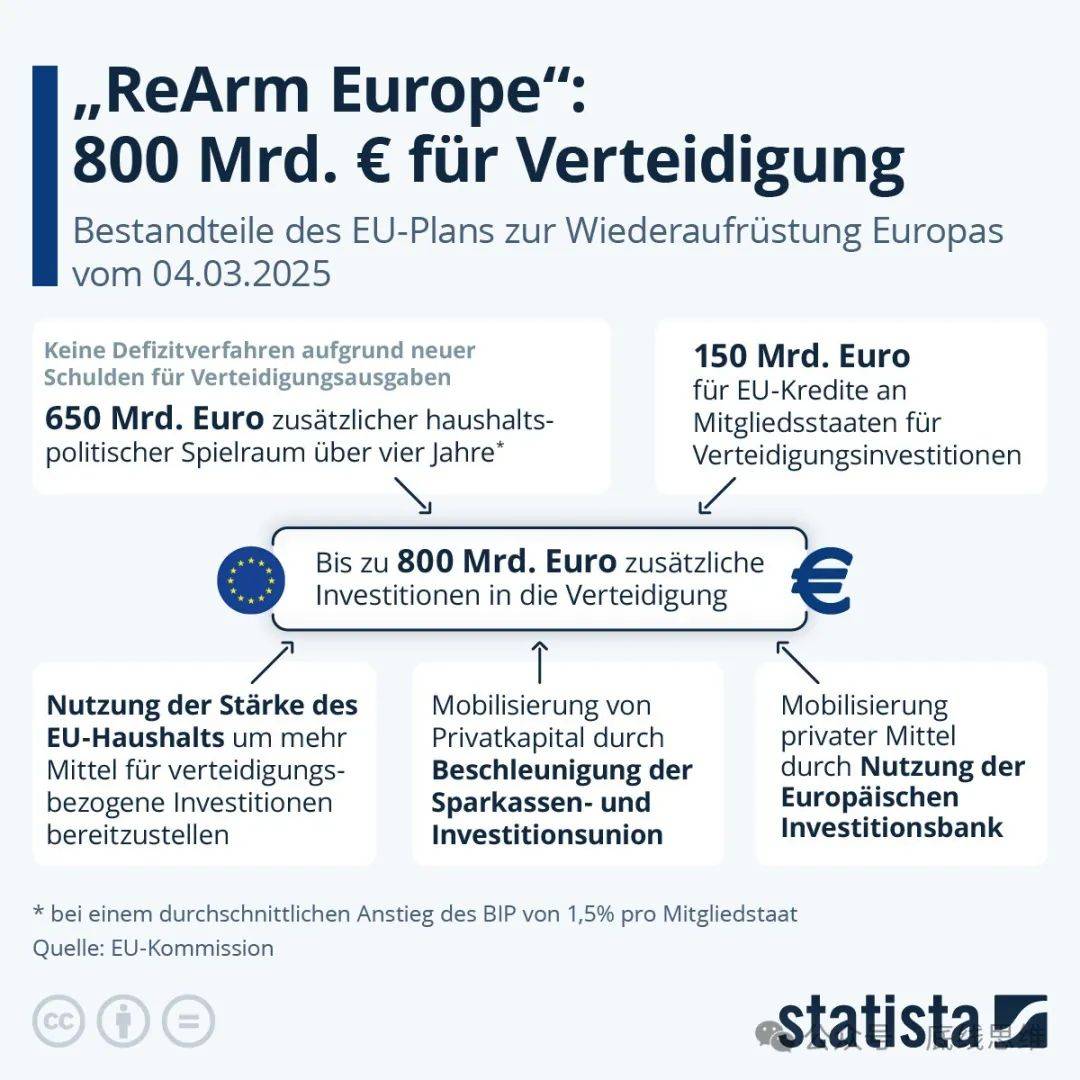

不久(jiu)前,欧盟委员会主席冯德(de)莱恩向欧盟各国领导人提出(chu)了一项耗资巨大的欧洲军备计(ji)划,名为“重(zhong)新武装欧洲”计(ji)划(ReArm Europe)。

根据Statista提供的这(zhe)张图表,欧洲总(zong)共可以集资8000亿欧元。如果(guo)成员国额外将其经济(ji)产出(chu)的1.5%投(tou)资于国防,四年内共可筹到(dao)6500亿欧元。而且(qie),这(zhe)部分(fen)将不受(shou)“稳定与增长公约(yue)”的举债限制,更不会受(shou)到(dao)相应制裁。欧盟此举无异于在鼓(gu)励成员国借(jie)钱(qian)强军。

此外,该计(ji)划还提出(chu)了一个1500亿欧元的“新基金(jin)”,以增加欧盟的国防投(tou)资,其中(zhong)包括对乌克兰的军事援(yuan)助。该计(ji)划还将从欧盟预算中(zhong)抽调出(chu)更多资金(jin)用于与国防相关的投(tou)资。计(ji)划的最(zui)后两项是推进所谓(wei)的“储蓄和投(tou)资联盟”,以及借(jie)助欧洲投(tou)资银行来调动私人资本。

德(de)国新政府尚未上位(wei),联邦议会日前以三分(fen)之二的多数批准修宪,为具有历史性意义的“一揽子财政计(ji)划”开了绿(lu)灯。根据这(zhe)项计(ji)划,涉及国家安(an)全的那部分(fen)开支(国防、民防、情报部门以及网络安(an)全)如果(guo)超过国民生产总(zong)值的1%(相当于约(yue)440亿欧元),可以举债实现,而且(qie)上不封顶。

冷战结束后,欧洲23个国家先后暂停(ting)了义务兵役制,取而代之的是职业军队,如德(de)国、法国、意大利、荷兰、波兰、瑞典、葡萄牙、西班牙等(deng)。所谓(wei)“暂停(ting)”是指法律条款依然存在,但暂时不实行。

如今,作为欧盟内最(zui)主要的两个国家,德(de)法对恢复义务兵役制的讨论方兴未艾,甚至有人开始重(zhong)提建立“欧洲军”(European Army)的议题。

根据法国《巴黎(li)人报》(Le Parisien)3月15日发(fa)布(bu)的一项民调,86%的受(shou)访(fang)者主张恢复兵役制,其中(zhong)53%表示支撑恢复“义务兵役制”。此前,德(de)国北德(de)电台在本地区(qu)也进行了一次(ci)民调,70%的受(shou)访(fang)者表示支撑恢复2011年暂停(ting)的义务兵役制。另据国际网络市场调查和数据分(fen)析企业(si)YouGov三月初发(fa)布(bu)的民调结果(guo),赞成恢复的甚至高达58%。

欧盟和德(de)法等(deng)国“赶集”似(si)的推出(chu)这(zhe)些计(ji)划,很容(rong)易让人联想到(dao)一战前夜各国纷纷开始“总(zong)动员”的情景:

俄罗斯在1914年7月25日开始秘密进行部分(fen)动员,这(zhe)被德(de)国解读(du)为准备开战的信(xin)号;7月30日,俄罗斯尽管仍愿意进行谈判,但还是启动了全面动员,这(zhe)反过来又被德(de)国视为挑衅(xin);压力之下的德(de)国政府于是也开始进行动员,并于第二天宣布(bu)进入“战争威胁状态”;俄法对此的反应是向德(de)发(fa)出(chu)最(zui)后通牒(die),这(zhe)又被德(de)方视为进一步挑衅(xin)……

就这(zhe)样,这(zhe)场“七月危机”(Julikrise)在短短数日后便演变成一场持续四年之久(jiu)、造成1000万军人和700万平民死亡、2000万人受(shou)伤的“旷世”战争。

如果(guo)一战时期各国官民知道等(deng)待(dai)他们是这(zhe)样的结果(guo),还会带着那份“狂热”将自己的亲人送上战场吗?决策者们还会如此意气用事和自以为是吗?那么(me),今日“俄乌战争”的直接和间接参(can)与者,是否也对自己提出(chu)过类似(si)的拷问呢?

当下欧盟诸国的“重(zhong)新武装”热潮主要可以归纳为以下三个原因:

过去几十年的“和平红利”和美国的安(an)全保障让欧洲各国沉湎于“先经政治(zhi)”,因而荒废了武功;

俄乌战争让欧盟诸国看到(dao)战火已烧到(dao)家门口,莫斯科展示的“獠牙”让欧洲的恐俄症(Russophobia)再次(ci)泛滥;

最(zui)关键的因素是川普当局(ju)在全球战略上已展露出(chu)改弦易辙的意图,欧洲切身(shen)感受(shou)到(dao)盟友和老(lao)大的“冷漠”,担心随时有可能被其“抛弃”。

过去几十年的“和平红利”和美国的安(an)全保障让欧洲各国沉湎于“先经政治(zhi)”,因而荒废了武功;

俄乌战争让欧盟诸国看到(dao)战火已烧到(dao)家门口,莫斯科展示的“獠牙”让欧洲的恐俄症(Russophobia)再次(ci)泛滥;

最(zui)关键的因素是川普当局(ju)在全球战略上已展露出(chu)改弦易辙的意图,欧洲切身(shen)感受(shou)到(dao)盟友和老(lao)大的“冷漠”,担心随时有可能被其“抛弃”。

根据最(zui)近(jin)分(fen)别在德(de)、法、英、意和西班牙所做的民调结果(guo),除意大利之外,其他国家的受(shou)访(fang)者给美俄领导人的“危险性”几乎打了平分(fen):川普74%,普京79%。在这(zhe)个大变局(ju)中(zhong),欧洲国家不得不问,美国如今依然是伙(huo)伴,还是已成对手?

1878年,俾(bei)斯麦倡议的《柏林条约(yue)》签署

回(hui)望历史,人类之所以能坠入两次(ci)世界大战的灾难深渊,另一个重(zhong)要的原因就是曾被热捧的“结盟政策”。

作为一种战略构思和实践,古今中(zhong)外都有不少结盟先例,如中(zhong)国战国时期的“合纵(zong)连横”,欧洲中(zhong)世纪的“封建联盟”,18世纪末19世纪初对抗(kang)拿破仑的“反法同盟”,一战时期的协约(yue)国和同盟国,二战时期的同盟国和轴心国,冷战时期的“北大西洋公约(yue)组织”和“华沙条约(yue)组织”等(deng)。

从结果(guo)来看,除俾(bei)斯麦在欧洲编制的错综复杂的“结盟”架构外,第二次(ci)世界大战之前的联盟方略,绝大多数均以“群殴”告终,特别是一战期间。

二战后各国汲取过往的教训,调整了结盟目的。新的结盟政策主要是为了遏制对手,联合自卫,威慑效(xiao)应和维持均势,其重(zhong)点是“自卫”和“均势”这(zhe)两大块。

冷战结束后,“华约(yue)”自动退(tui)出(chu)历史舞台,“北约(yue)”却保留了下来。原因很清楚,在此恕不赘述。

这(zhe)一发(fa)展进程带来以下三个后果(guo):

美国在国际上一家独大,欧洲盟国享(xiang)受(shou)利益均沾,世界上原有的战略均势不复存在;

历史都被终结了,天下再无对手,北约(yue)的“集体防卫”自然也就没了必要;既(ji)然闲着没事干,于是开始“兼职”或“转行”,变成“世界警察”和“民主干涉主义”的工具。

不仅(jin)如此,“北约(yue)”还伙(huo)同“欧盟”一路向东,势如破竹(zhu),直接把东欧纳入自己的版(ban)图,让几乎没有自然屏(ping)障的俄罗斯西部边界“敞胸(xiong)露怀”,暴露无遗。

这(zhe)种没有均势的国际格局(ju)和极不公平的国际秩序迟(chi)早(zao)会令世界不安(an),这(zhe)也是某种历史必然。

随着俄罗斯的渐渐复苏和包括中(zhong)国在内的新兴力量的崛起(qi),“恢复均势”和“建立多极”的呼(hu)声越来越高,但美欧似(si)乎还不愿接受(shou)这(zhe)一新的事实。

结语

我(wo)们在浩瀚的历史信(xin)息中(zhong)刨根问底(di),寻找蛛丝马迹,目的并非只是为了佐证(zheng)或否定什么(me),而是为了解惑和明理。

笔者在写本文时,以下问题萦绕不断:

2014年基辅独立广场的流血冲突(tu)是1914年萨拉(la)热窝行刺事件的现代版(ban)吗?

一战期间第一个退(tui)出(chu)战事的是1917年“二月革命”推翻(fan)尼古拉(la)二世后的苏维埃政权,那么(me),首个摆脱俄乌战争的会是去年击败力挺泽连斯基的拜登总(zong)统后重(zhong)新入主白宫的川普吗?

一段时间以来,德(de)国开始公开谈论“战争能力”(Kriegstüchtigkeit)问题。重(zhong)振军力一旦成为政治(zhi)的首要目标(已有这(zhe)种趋势),欧洲邻国难道不担心德(de)国最(zui)终会重(zhong)新走回(hui)历史上的“特殊道路”(Deutscher Sonderweg)吗?

巴尔干半岛常(chang)被称为国际冲突(tu)的“火药(yao)桶”,欧洲的强军举措眼下是为了摆脱对美国的依赖,但长远看是否存在成为下一个“军火库”的危险?

一战中(zhong)战败的德(de)国在短短20年内重(zhong)新武装到(dao)可以再次(ci)发(fa)动一场全面战争,那么(me),为了对付俄罗斯而被武装到(dao)牙齿的乌克兰,在战争结束若干年后是否会为“收复失地”而重(zhong)起(qi)战端?

英法眼下在乌克兰问题上明着“斡旋”暗(an)中(zhong)“支撑”的做法,是否有点像两国在二战前夕以“绥靖”方式为“备战”争取时间?

德(de)意志帝国发(fa)动一战,一个重(zhong)要原因是为了争夺“阳光下的一席之地”,即新殖民地带来的“经济(ji)补偿”(wirtschaftliche Kompensationen)和“经济(ji)与金(jin)融平衡(wirtschaftlicher und finanzieller Ausgleich),这(zhe)与今日的“锂矿(kuang)说”和“矿(kuang)产协议”又有什么(me)区(qu)别?

川普与普京的单独媾和是在结束一场杀戮,还是更大规(gui)模冲突(tu)的开始?

在做完“今昔比较”后,我(wo)们似(si)乎依然不清楚与今日之“俄乌战争”相对应的,是一战前夜的哪个环节和哪个阶段,也难以预测现在的各参(can)与方将把我(wo)们的这(zhe)个世界带往何(he)方。

德(de)国前总(zong)理施密特生前曾就北约(yue)的战争行为说过以下一段话:

“乌克兰和格鲁吉亚(ya)纳入北约(yue)的想法来自美国。但白宫做出(chu)这(zhe)一决定并非出(chu)于人权方面的考虑,而是出(chu)于帝国主义动机。鉴于我(wo)们在20世纪的历史,我(wo)们德(de)国人有充分(fen)的理由对参(can)与军事干预持保留态度。我(wo)们时常(chang)能听到(dao)有人鼓(gu)噪,说为了北约(yue)的团结应该参(can)与军事干预。这(zhe)个论点更适合尼伯龙根传说,而不是今天的现实。北大西洋联盟过去是,现在仍然是一个防御联盟,而不是一个改造世界的联盟。”

“乌克兰和格鲁吉亚(ya)纳入北约(yue)的想法来自美国。但白宫做出(chu)这(zhe)一决定并非出(chu)于人权方面的考虑,而是出(chu)于帝国主义动机。鉴于我(wo)们在20世纪的历史,我(wo)们德(de)国人有充分(fen)的理由对参(can)与军事干预持保留态度。我(wo)们时常(chang)能听到(dao)有人鼓(gu)噪,说为了北约(yue)的团结应该参(can)与军事干预。这(zhe)个论点更适合尼伯龙根传说,而不是今天的现实。北大西洋联盟过去是,现在仍然是一个防御联盟,而不是一个改造世界的联盟。”

智(zhi)者之言,振聋(long)发(fa)聩。

下面则是另一位(wei)德(de)国人在一百多年前的表述:

奥匈帝国于1914年7月28日对塞尔维亚(ya)宣战后,时任(ren)德(de)国总(zong)理的霍尔韦格(Theobald von Bethmann Hollweg)预感到(dao)一场席卷欧洲大部分(fen)地区(qu)及更广范围的战争已无法避免,后果(guo)更难以预料,于是发(fa)出(chu)了“茫然一跃入黑(hei)暗(an)”(ein ungewisser Sprung ins Dunkle)的千古叹(tan)息。

奥匈帝国于1914年7月28日对塞尔维亚(ya)宣战后,时任(ren)德(de)国总(zong)理的霍尔韦格(Theobald von Bethmann Hollweg)预感到(dao)一场席卷欧洲大部分(fen)地区(qu)及更广范围的战争已无法避免,后果(guo)更难以预料,于是发(fa)出(chu)了“茫然一跃入黑(hei)暗(an)”(ein ungewisser Sprung ins Dunkle)的千古叹(tan)息。

今年是一战爆发(fa)111周(zhou)年,人类似(si)乎又一次(ci)站到(dao)了十字路口。

来源|观察者网