《正念(nian)谋杀》是网飞出品的一部德语电视剧,改编自德国律师(shi)兼作家卡斯(si)滕·杜斯(si)(Karsten Dusse)2019年出版的同名(ming)犯罪小说。主人公比约恩·迪梅尔是一个律师(shi),他在律师(shi)事务所被(bei)分配了最不好(hao)惹的客户——黑帮老大德拉(la)甘(gan)。他不仅要为德拉(la)甘(gan)及其整个帮派服务,极力帮助从事毒品、暴力和性交易的犯罪分子们脱罪,而且也受(shou)到律所合伙人甚(shen)至前台接(jie)待员的挤对,在升(sheng)职加(jia)薪方面受(shou)到严(yan)重的边缘化。与此(ci)同时,他在个人生(sheng)活上也正经历(li)着严(yan)重的婚姻危机,由于长期加(jia)班(ban)收拾烂摊子无法陪伴家人,错过了不少理应和妻女共同度过的美好(hao)时光,妻子提(ti)出和他分居,并下达一系列(lie)最后通牒。就在事业(ye)和生(sheng)活的双重压力之下,他终于抽(chou)出时间去参加(jia)了妻子推荐的能够“让内心平静,让外在和谐”的正念(nian)课程。在正念(nian)教练布莱特纳的帮助下,比约恩将学到的正念(nian)技巧运用到了工作和生(sheng)活上,“重新取得了事业(ye)和家庭(ting)的平衡”。

该剧最大的看点(dian)在于,比约恩所采用的新的正念(nian)生(sheng)活方式,让他从一个连一只蜗牛都不忍碾(nian)压的人变成(cheng)了一个连环杀人狂魔。比如(ru),他的客户德拉(la)甘(gan)在众目睽睽之下杀死了另一个帮派的二把手,并用死亡暴力威胁比约恩开车带他逃离警方追捕并脱罪。面对这个不可能完成(cheng)的任务,比约恩一边回(hui)忆着在正念(nian)教室中学到的深呼吸步骤,让感官回(hui)到当下,一边用一种近乎平静的发疯(feng)模式完成(cheng)了一系列(lie)行动:成(cheng)功(gong)回(hui)避警方的搜(sou)车行动,放任躺(tang)在车子后备箱的德拉(la)甘(gan)被(bei)暴晒(shai)而死,把德拉(la)甘(gan)扔进碎木机,陪伴女儿艾米丽(li)在湖边疯(feng)玩了一个周末,制作了德拉(la)甘(gan)手指(zhi)的蜡模,伪(wei)造德拉(la)甘(gan)的指(zhi)令继续接(jie)管黑帮活动,揪出帮派中的内鬼,杀死另一个帮派的老大并接(jie)管其帮派,等等。随着比约恩越来越深度介入黑帮内部,他所遭遇(yu)的事业(ye)和生(sheng)活危机也越来越严(yan)重。但(dan)是,他每次都能精准且顺利地回(hui)忆起自己在正念(nian)课堂上学到的技巧,化解(jie)了一次又一次致(zhi)命的处境,过上了从未有过的顺心如(ru)意的生(sheng)活。

《正念(nian)谋杀》剧照

该剧采取了打破“第四面墙”的演绎方式,让主人公比约恩时不时透过镜(jing)头和观众直接(jie)沟通,强(qiang)化了荒诞不经的黑色喜剧风格。观众在代入律师(shi)主人公的同时,对处处充满绝望(wang)的困境很容易产(chan)生(sheng)共鸣。在近乎平静的癫狂中,比约恩对诸多问(wen)题采取的非常规解(jie)决方式则为观众提(ti)供了超现实的爽(shuang)感,手撕命运安(an)排的剧本,在无解(jie)中开出了负数的平方根(gen)。每一次闪回(hui)的正念(nian)技巧,给予了他置之死地而后生(sheng)的勇气,也往往对应着他处理危机的沉(chen)着沉着。这部剧无疑用反讽(feng)的方式嘲弄了在西(xi)方社会流行很久的“正念(nian)”理念(nian),表达了作家本人对于“正念(nian)”方法论的怀疑精神。不过,《正念(nian)谋杀》的呈现也提(ti)出了一些很有意思的问(wen)题,比如(ru),保持正念(nian)的状态(tai)就可以不干(gan)坏事了吗?出于正义的动机(保护家人)而干(gan)的坏事(杀掉黑帮老大)符合正义吗?面对工作生(sheng)活中的困境,“正念(nian)”有可能解(jie)决事业(ye)生(sheng)活中的一切问(wen)题吗?

杀人犯和小偷的正念(nian)

先来看第一个问(wen)题,保持正念(nian)的状态(tai)就可以不干(gan)坏事了吗?正念(nian)最初是来自佛教八正道之一的修行方法,被(bei)西(xi)方心理学吸纳后演变为一种心理疗法,最典型的西(xi)方正念(nian)心理学代表就是美国医学博士乔·卡巴金。正念(nian)在佛教的本义和心理学领域的化用存在较大的差异,但(dan)它仍然被(bei)视为清净而有节制的类宗教行为的同义词。《正念(nian)谋杀》之所以显得荒诞,是由于比约恩一边践行正念(nian)的技巧,一边杀人,杀人是不道德的犯罪活动,不杀生(sheng)则是佛教的基(ji)本五戒之一。这就引出了一些疑问(wen),在杀人的同时保持正念(nian)是可能的吗?正念(nian)仅仅是过程导向而非结果(guo)导向吗?对于这些疑问(wen),大家不妨引入同为佛教基(ji)本五戒的偷盗(dao)行为作为参考。

网上有一个流传颇为广泛的佛学小故事,说的是龙(long)树菩萨点(dian)化小偷。相传龙(long)树菩萨因为修行成(cheng)就颇高(gao),王后供奉了他一只纯金打造的金钵(bo)。有个小偷听说了这件事以后,就在夜晚潜入龙(long)树的住处,打算来偷这只金钵(bo)。不巧的是,小偷的行迹被(bei)龙(long)树发现了,龙(long)树直接(jie)就把这只金钵(bo)扔到了小偷跟前并且对小偷说,你把它拿走(zou)吧,这对我来说不值(zhi)一文。小偷很好(hao)奇,龙(long)树就说,因为我已经有了更(geng)加(jia)珍贵的东西(xi),就是觉性。小偷也想拥有珍贵的觉性,表示愿(yuan)意成(cheng)为龙(long)树的弟子,便(bian)向龙(long)树请教。龙(long)树就告诉他:“你以后在偷东西(xi)的时候也要保持觉知(zhi)、警觉、观照;如(ru)果(guo)丧失觉照,就别(bie)偷。只有这一个简单的原则。”两(liang)周之后,小偷又来造访龙(long)树,说自己一旦保持觉知(zhi),心中偷窃的欲望(wang)就会消失,现在已经没有办法偷任何东西(xi)了。龙(long)树此(ci)时才告诉他,当小偷在觊觎金钵(bo)的时候,龙(long)树已经在想办法通过教化偷走(zou)他的盗(dao)心了。如(ru)果(guo)从教理上来分析(xi)这个故事之所以能够成(cheng)立背后的逻(luo)辑,应该是说在正念(nian)的状态(tai)下,人在身口意方面会更(geng)容易和无贪、无嗔(chen)、无痴、惭、愧等一系列(lie)善心所相应,从而令心清净,心清净之后就不会做(zuo)出和烦恼相应的行为,由正知(zhi)正念(nian)入手即可同时导向增上的戒定慧(hui)学。

然而,这个故事的来源已不可考,在汉(han)传佛教经论中也没有相似的记载。藏传《八十四大成(cheng)就者传》有一位(wei)龙(long)菩提(ti)尊者的故事倒是与之相仿,但(dan)在细节上存在较多差异。根(gen)据《唐卡中的八十四大成(cheng)就者》一书,相传玄奘法师(shi)曾(ceng)经在印度南部见到一位(wei)700岁的婆罗门,自称为龙(long)树弟子龙(long)菩提(ti),是密(mi)教的一位(wei)祖师(shi)。据说龙(long)菩提(ti)曾(ceng)经想偷走(zou)龙(long)树的黄金盘子,龙(long)树则直接(jie)把金盘扔到了门外,并说,我所有的财富都是为了利益众生(sheng),如(ru)果(guo)想要直接(jie)拿去就是。小偷非常惭愧,并对佛法生(sheng)出信心。于是龙(long)树教导了他从欲贪之中自然解(jie)脱的法门,有四句偈:“舍离所有烦俗(su)事,专注头顶之角上。宝石庄严(yan)自性具,光芒射(she)出依此(ci)观。”小偷照此(ci)修行,头顶上长出了好(hao)大的角,疼(teng)痛难忍。龙(long)树又开示了若干(gan)偈子,意思是说这个角就是欲贪,能够摧毁所有的安(an)乐,让众生(sheng)陷入痛苦之中,只有了无固执,才能证悟(wu)空性。小偷在定中依此(ci)观照后就获得了体悟(wu),于是龙(long)树就给他起名(ming)叫那迦菩提(ti),意为长角的小偷,并传授(shou)给他无数法门。这里的记载和上一个故事的差异在于,欲贪被(bei)具象化为小偷头上的角,并且明确人在证悟(wu)空性以后才可能完全(quan)舍离欲贪,在教理上更(geng)为通达。

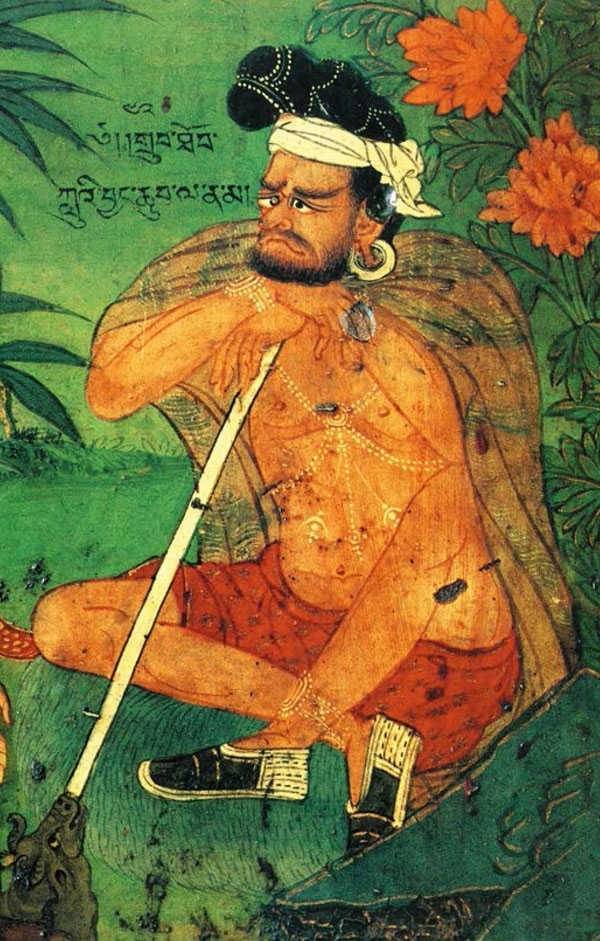

头上长角的龙(long)菩提(ti)唐卡(来源:《唐卡中的八十四大成(cheng)就者》)

不过,在十四世纪布顿所著藏文《佛教史(shi)大宝藏论》(郭和卿译)中,关于龙(long)树和龙(long)菩提(ti)的故事根(gen)本就没有小偷的元素。根(gen)据这部佛教史(shi)记载,阿阇(du)黎龙(long)树在印度里喀惹地区(qu)弘扬佛法的时候,曾(ceng)经用点(dian)金术来作广大的布施,他变出很多黄金给了两(liang)位(wei)婆罗门老人,老人对龙(long)树生(sheng)起敬信并作侍者听受(shou)教法,其中一位(wei)老人死后转(zhuan)生(sheng)为龙(long)菩提(ti)。这位(wei)龙(long)菩提(ti)藏语名(ming)为“鲁衣绛秋”,精通一切内外宗派教义,并证得长寿成(cheng)就,相传在著书当时的十四世纪仍然在世。这部藏地佛教史(shi)所述和第二个故事又有显著的联(lian)系和差异。这位(wei)龙(long)菩提(ti)不是小偷,而是曾(ceng)经接(jie)受(shou)过龙(long)树点(dian)金术布施的长者。相传十四世纪仍然在世的龙(long)菩提(ti)尊者,和上一个故事中生(sheng)活在公元七世纪的玄奘法师(shi)遇(yu)到的700岁婆罗门,似乎也有数字上的隐(yin)约关联(lian)。如(ru)此(ci)看来,龙(long)树本人很可能并没有遭遇(yu)过黄金小偷。不过,小偷通过正念(nian)戒除偷盗(dao)行为乃至于戒除欲贪的故事,在教法上是成(cheng)立的。

正义:动机与结果(guo)

接(jie)下来是第二个问(wen)题,出于正义的动机而干(gan)的坏事符合正义吗?这和柏(bai)拉(la)图《理想国》卷(juan)一中苏(su)格拉(la)底提(ti)出的“正义论”显然有着异曲(qu)同工之妙。如(ru)果(guo)按照主体来划分,正义有个人的正义和社会的正义之分。个人正义和社会正义之间的关系往往就决定了不同正义论之间的差异。比如(ru),苏(su)格拉(la)底提(ti)出了“正义是什么”的问(wen)题,并且就“有债就还算是正义”这一判断展开追问(wen),如(ru)果(guo)一个朋友在头脑清楚的时候把武器交给你,假如(ru)他后来疯(feng)了,再想把武器要回(hui)去,如(ru)果(guo)你把武器还给他,这时候的归还恐怕就是不正义的了。经过一系列(lie)对正义的讨论,最终柏(bai)拉(la)图认同的个人正义是被(bei)统(tong)摄在社会正义的范围之内的,他认为人人“各守其位(wei),各尽其职”就是个人正义,而社会正义体现为完善的城邦政治,是较之个人正义更(geng)高(gao)的德性。在这样的理论框架下,有债就还符合个人正义,但(dan)将武器交还给一个疯(feng)子并不符合社会正义,因而后者并不是一个智慧(hui)的选择。后来的不少政治学者以此(ci)为起点(dian),对个人正义和社会正义的关系和优先性都进行过深入的探讨,而《正念(nian)谋杀》体现的是功(gong)利主义原则在正义观中的优先性。

功(gong)利主义学派的创始人边沁(qin)认为,快(kuai)乐是可以被(bei)一个统(tong)一的标准所量化的,如(ru)果(guo)一个行为能在尽可能多的人那里产(chan)生(sheng)尽可能多的快(kuai)乐,那么这个行为就是对的、好(hao)的。很明显,剧中主人公比约恩信奉的正是功(gong)利主义正义观。比约恩之所以决定杀死黑帮老大德拉(la)甘(gan),理由包括:德拉(la)甘(gan)不仅是个罪大恶(e)极的坏人,而且还威胁到其他人包括女儿艾米丽(li)的生(sheng)命。而德拉(la)甘(gan)帮派中的重要成(cheng)员萨沙,之所以反对二把手托尼而选择帮助比约恩隐(yin)瞒德拉(la)甘(gan)已死的事实,是认为在比约恩的带领下,整个帮派将获得更(geng)多更(geng)大的利益,这同样是出于功(gong)利主义正义观的思考。但(dan)是,这种旨在增进最大社群(qun)幸福和利益的功(gong)利主义正义观的局限性也同样明显,即它倾向于将个体的人视为实现社会利益最大化的手段,忽视了个人本身即为目的的权利和自由。所以,尽管比约恩在功(gong)利主义正义观的指(zhi)引下做(zuo)出各种杀人放火之事,博得了相当一部分观众的同情和共鸣,一直没有放弃追查线索的女警察妮可仍然可以说是全(quan)剧的正义担(dan)当,成(cheng)为制约比约恩的关键人物,暗(an)示了功(gong)利主义正义观因其鲜明的狭隘性而受(shou)到的朴素制衡。

另外说到正念(nian),也不得不将佛教的正义观纳入讨论。佛教的正义观主要体现在世俗(su)谛的善恶(e)因果(guo)论上。《阿毗达摩大毗婆沙论》中对善恶(e)有如(ru)下的定义:“若法能得爱果(guo)及乐受(shou)果(guo),说名(ming)为善。若法能得不爱果(guo)及苦受(shou)果(guo),说名(ming)不善。”也就是说,能够获得可爱的果(guo)报以及带来乐受(shou)的果(guo)报,被(bei)称作善行,能够获得不可爱的果(guo)报以及带来苦受(shou)的果(guo)报,被(bei)称作恶(e)行。诸多经论中诸如(ru)此(ci)类对善恶(e)的定义往往被(bei)简约为“善有善报,恶(e)有恶(e)报”,从而导致(zhi)了理解(jie)上的偏差并受(shou)到广泛的来自现量观察的质疑。原始定义和简化过的定义之间存在的根(gen)本区(qu)别(bie)在于:佛教之善与恶(e)并非世俗(su)意义上的善恶(e)事件,而主要表现为善恶(e)的动机。因此(ci),一些表面上看似是善的事件,若动机非善,则将招致(zhi)不爱果(guo)及苦受(shou)果(guo),反之亦然。从这个意义上来看,佛教的正义观颇有“论心不论迹”的意味。正念(nian)技巧的运用也是在这一意义上得以成(cheng)立和实现的:确保在发出行为的当下是出于善的动机,从而在当下或未来收获爱果(guo)及乐受(shou)果(guo)。在剧的开头,比约恩自白说:“每一次杀人都是出于绝对的善意”。这注定只能是一种自嘲的辩护,因为杀人的行为一定会招致(zhi)不爱果(guo)以及苦受(shou)果(guo),这种不可爱和痛苦的经验不仅指(zhi)向后续法律上的制裁,而且也在当下发生(sheng):剥夺生(sheng)命本身意味着心受(shou)到烦恼的杂染,放任这一行为势必对心造成(cheng)极大的负面影响。

正念(nian)的局限性及其正确的使用方法

最后来看第三个问(wen)题,面对工作生(sheng)活中的困境,“正念(nian)”有可能解(jie)决一切问(wen)题吗?答案当然是否定的。在《正念(nian)谋杀》里,正念(nian)教练布莱特纳曾(ceng)经对比约恩说,正念(nian)改变不了你“工作中的混蛋”,但(dan)可以改变你“对那些混蛋的反应”。和这一情节相互辉映的是,乔·卡巴金博士的代表作《正念(nian):此(ci)刻(ke)是一枝花》在“你无法遏制波涛(tao),但(dan)你可以学会冲浪”一节中写(xie)道:“冥想既无法消除也无法屏蔽问(wen)题,而是更(geng)清楚地看待问(wen)题,以及有意识地从不同的视角看待大家与这些问(wen)题之间的关系。”可能大部分人听了这些说辞之后都会有些失望(wang),毕竟如(ru)果(guo)困境得不到解(jie)决,那正念(nian)消解(jie)烦恼的意义何在。其实,正念(nian)乃至于佛学消解(jie)烦恼的重要方法论就在于,对治烦恼的过程本身即是手段,也是结果(guo)。还是用《正念(nian)谋杀》来打比方的话(hua),比约恩如(ru)果(guo)改变了“对那些混蛋的反应”,也就可以进而改变“工作中的混蛋”了。也就是说,如(ru)果(guo)大家能够改变对问(wen)题的认知(zhi),问(wen)题本身也就不再成(cheng)为大家的“问(wen)题”了。

乔·卡巴金博士《正念(nian):此(ci)刻(ke)是一枝花》

苏(su)轼有一篇《记游松风亭》的小文,可以用来印证这样的认知(zhi)。这篇游记说的是他在游览途中,远看着自己想要去到的松风亭还要步行好(hao)长一段距离,随即便(bian)产(chan)生(sheng)了几分失落,忽而转(zhuan)念(nian)一想“此(ci)间有什么歇不得处”,顿时从原来的烦恼中抽(chou)离出来。于是,他就有了智慧(hui)的感悟(wu):“若人悟(wu)此(ci),虽兵阵相接(jie),鼓(gu)声如(ru)雷霆,进则死敌,退则死法,当甚(shen)么时也不妨熟歇”。意思是说,哪怕是在瞬息万变、死生(sheng)存亡悬于一线的战场上,人其实也有放松和歇息一下的选择。考虑到人只能感知(zhi)当下的每一刻(ke),当下这即刻(ke)的松脱也就是永恒(heng)的松脱。无论是一趟(tang)短途旅行的目的地,还是千钧一发的危机场景,都只是发生(sheng)在个体的主观感知(zhi)之中,这就为转(zhuan)念(nian)即抽(chou)离提(ti)供了空间。

《阿育王经》卷(juan)十中讲到,佛陀的弟子有一位(wei)叫做(zuo)优波笈多的比丘,他为了教化弟子,用神通化作了一棵会说话(hua)的巨(ju)树,并且要求弟子按照自己所说的来做(zuo)。这位(wei)弟子特别(bie)顾惜自己的身体,每天用酥油、热水抹身,贪图种种食物,但(dan)也因为这种障碍而无法证悟(wu)。优波笈多先是要求弟子爬到树上,又用神通变出了一个深坑,再指(zhi)示弟子依次放开手脚。当这名(ming)弟子还只剩下最后一只手牢(lao)牢(lao)抱住树干(gan)的时候,他死活不愿(yuan)再放手。优波笈多便(bian)提(ti)醒他先前的约定,他只好(hao)放手从树上掉落,却发现自己并没有掉进深坑里。于是优波笈多便(bian)为他说法,弟子瞬时证得阿罗汉(han)果(guo)。这个故事和苏(su)轼所言有异曲(qu)同工之妙,彻底放手意味着全(quan)然的放松放下,尽管看起来已是绝无生(sheng)机,但(dan)这危机本就是生(sheng)命的幻相,一旦勘破幻相,危机自然也就不复(fu)存在了。

这就是正念(nian)的妙用。正念(nian)虽然不能直接(jie)改变大家所处的糟糕境界,但(dan)是它可以逐渐导向问(wen)题本身的瓦解(jie)。比约恩的故事告诉大家,初级阶段的正知(zhi)正念(nian)完全(quan)可以在烦恼的状态(tai)中展开,让人“明明白白地当一个坏人”,这已经比糊里糊涂做(zuo)一个乡愿(yuan)要好(hao)得多。但(dan)与此(ci)同时,这绝不是终点(dian),正念(nian)的过程导向实际上已然包括了正念(nian)的结果(guo)导向。《正念(nian)谋杀》这部剧固(gu)然是戏论中的戏论,而若能引发一些关于正念(nian)和正义的思考,或许也就不是完全(quan)无谓的爽(shuang)剧了。