每经编辑(ji) 唐(tang)元

在通用人工(gong)智能(AGI)技术迅猛发展的当下,算法编织的信息茧房逐渐包(bao)裹全球,当生成式AI开始(shi)批量(liang)生产文本,当知(zhi)识获取变得如点击(ji)屏幕般轻而易举(ju),人类文明正站在一个历(li)史性的转折点上。

2025年4月23日,大家迎来第30个“世界读书日”。文科资深教授、博(bo)士生导(dao)师,国务院政府(fu)特殊津贴专家,美国哈佛大学、MIT高(gao)级访问学者徐飞博(bo)士认为,在这个算法主(zhu)导(dao)的时代,大家比任何时候都更需要回归经典阅读。经典作品所蕴含(han)的人类思维精华(hua)、情(qing)感深度与价值判断,构成了抵(di)御技术异化的最后堡垒(lei)。本质上,重视经典阅读是人类在技术狂飙中锚定(ding)精神坐标的自觉(jue)努力。

图片来源:受访者供图

一、算法时代的认知(zhi)困境(jing):当信息投喂取代主(zhu)动求(qiu)索

(一)技术重构下的阅读生态异化

在AGI构建的数字生态中,知(zhi)识传播模式发生了颠覆性变革。根据2024年《全球数字阅读报告》,人类日均接触电子屏幕时间已达6.2小时,其中78%的信息获取依赖算法推荐。这种“投喂式”阅读导(dao)致认知(zhi)出现三(san)重异化:首先,是注意力的碎片化。TikTok式的15秒视频培(pei)养出“滑动拇(mu)指的一代”,深度阅读能力以每年12%的速度衰退(MIT认知(zhi)科学研究中心(xin)数据)。神经科学家发现,频繁切换信息源会(hui)导(dao)致大脑前额叶皮层的突触连接密度下降,使人类逐渐丧(sang)失聚焦复杂议题的能力。

其次(ci),是思维的单向度化。算法通过“协同过滤(lu)”不断强化既有(you)认知(zhi),使波普(pu)尔所言的“猜想与反驳”的科学精神沦为数据茧房中的自我循环。社交媒体(ti)平台的“回声室效应”让用户陷入认知(zhi)闭环,2023年剑桥大学研究显示,长期使用推荐算法的用户,其观点多样性较十年前下降47%。

第三(san),是意义的空心(xin)化。海量(liang)信息如洪水般冲刷着精神世界,却(que)难以沉淀为托克维尔笔下“心(xin)灵的习惯”。当短视频平台日均产生1.2亿条碎片化内容,人类的精神世界正面临(lin)着鲍德里亚所说的“信息透明性暴力”,过剩的信息反而导(dao)致意义生产机(ji)制的瘫痪。

这种困境(jing)在本质上是技术理性对人文传统(tong)的挑战。柏拉图在《斐德罗篇》中警(jing)示的文字遗忘危(wei)险(xian),在算法时代获得了新的注脚:当AI可以瞬间生成《哈姆雷特》的情(qing)节摘要,当GPT-5能模仿但丁(ding)的笔触创作十四行诗,人类正在失去与经典文本对话的耐心(xin)。

德国哲学家伽达默尔强调的“视域融合”阅读过程,被简化为数据输入输出的机(ji)械过程。以语言模型为例,其对文本的处理基于统(tong)计概率而非意义理解,这种“模式识别”式的认知(zhi)方式,消(xiao)解了文本背(bei)后的历(li)史语境(jing)、编辑意图与读者反思形成的意义网络。在二进制代码的切割下,《论(lun)语》的“仁”沦为词频统(tong)计中的高(gao)频词汇,《神曲(qu)》的救赎主(zhu)题被拆解为情(qing)感分析模型中的正向数据点。

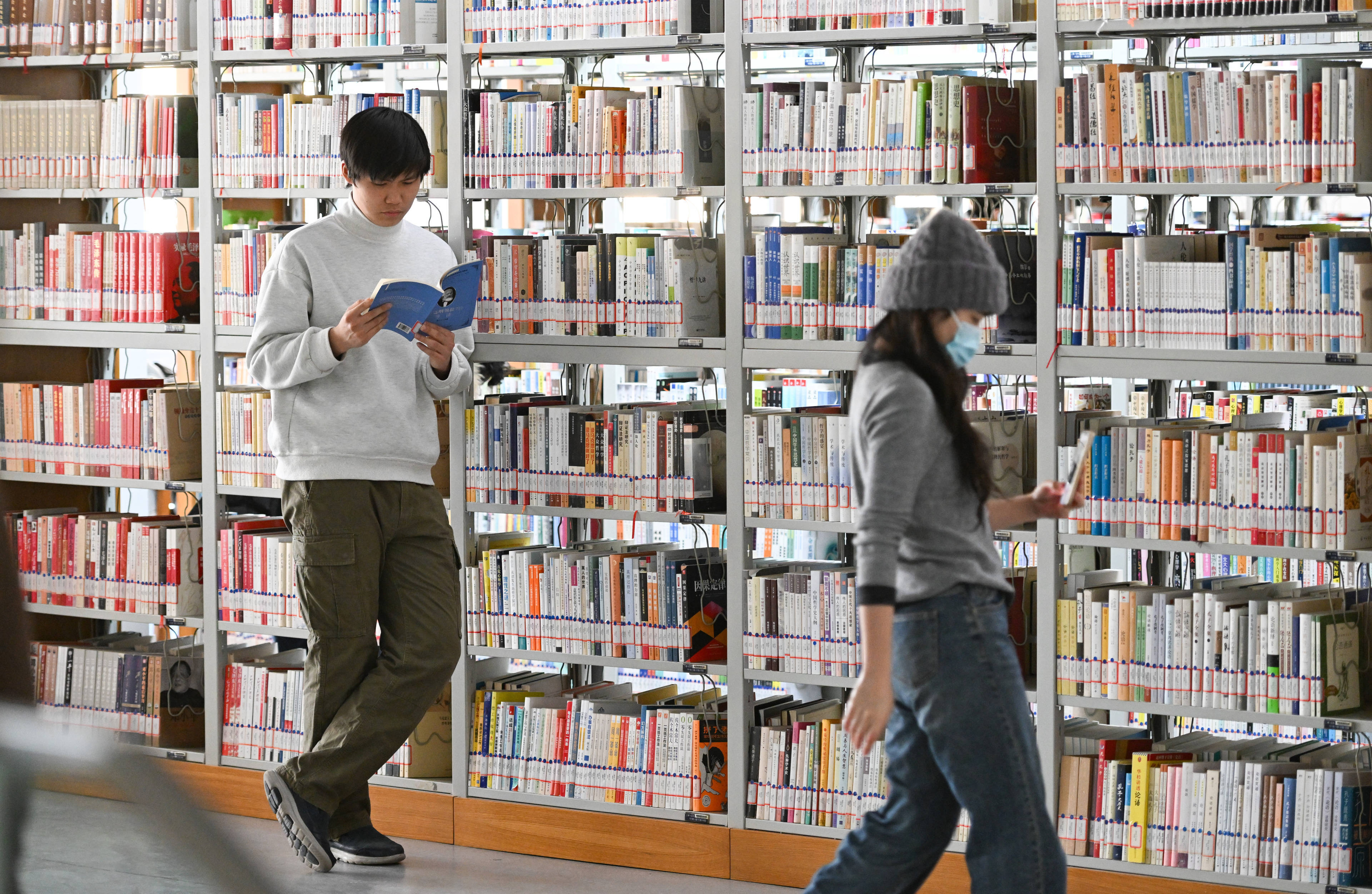

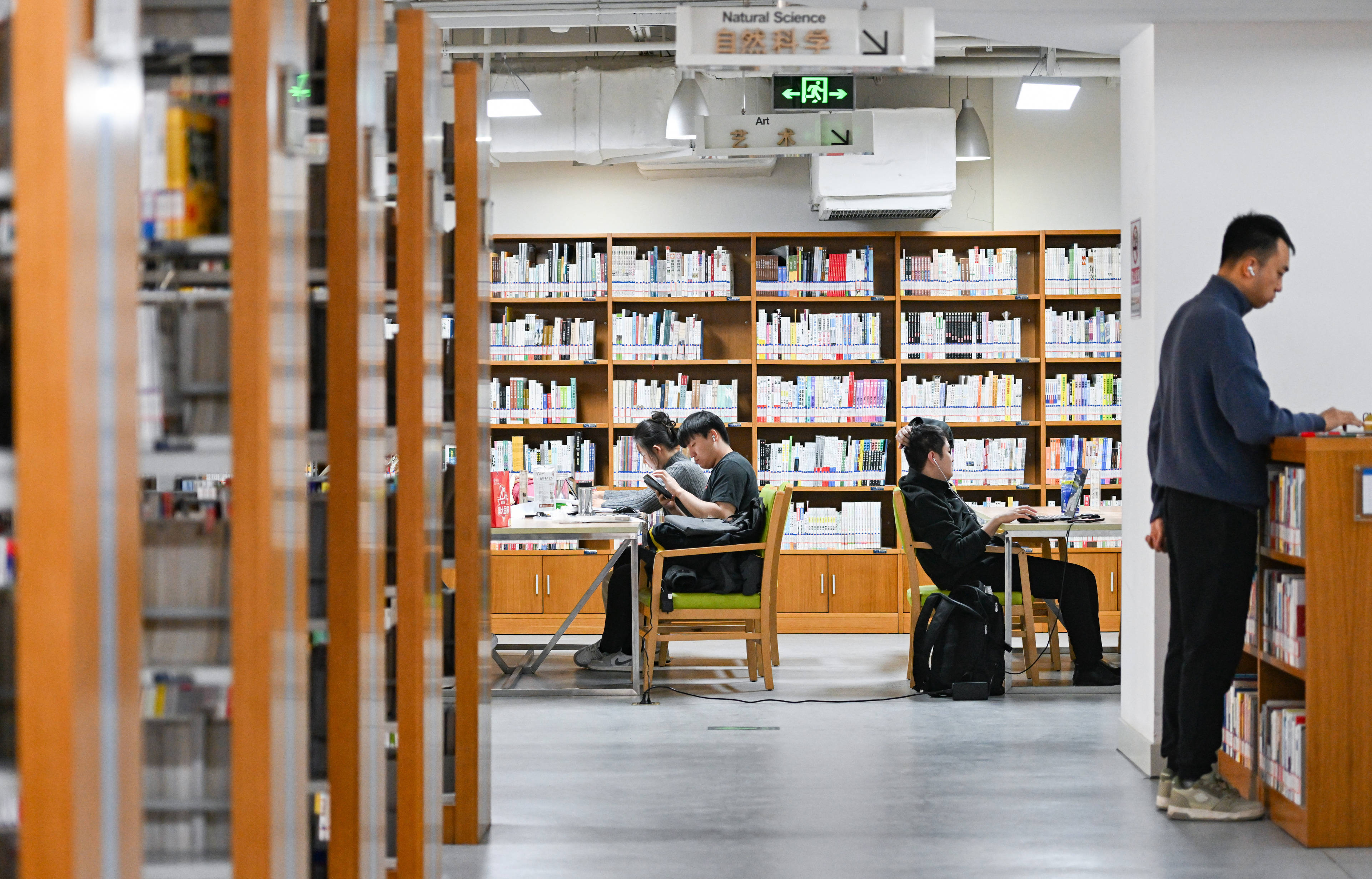

图片来源:新华(hua)社

(二)生成式AI对认知(zhi)主(zhu)体(ti)性的消(xiao)解

随着AGI技术的发展,生成式AI正在重塑知(zhi)识生产的范式。OpenAI的GPT系列模型已能生成学术论(lun)文、文学作品甚(shen)至哲学论(lun)述,这种“技术模仿”带(dai)来的认知(zhi)危(wei)机(ji)远超工(gong)业革命(ming)时期的体(ti)力替代。

2024年《自然》杂志的实验(yan)显示,83%的大学生无法准确区分AI生成的哲学论(lun)文与人类学者的作品。当知(zhi)识生产变得触手可及,康德所言的“理性自律”面临(lin)着前所未(wei)有(you)的挑战——人类不再需要通过艰苦的思考来建构认知(zhi),而是依赖算法直接获取“答案(an)”。这种认知(zhi)惰(duo)性的蔓(man)延,正在摧毁苏格拉底“产婆术”所代表的批判性思维传统(tong),使知(zhi)识获取沦为被动的信息接收(shou)。

更深刻的危(wei)机(ji)在于价值判断体(ti)系的崩塌。算法推荐的核心(xin)逻辑(ji)是用户偏好的最大化满足(zu),这导(dao)致鲍曼所说的“液(ye)态现代性”在认知(zhi)领(ling)域的具象化:一切价值判断被简化为点击(ji)量(liang)、点赞数构成的量(liang)化指标,经典文本中蕴含(han)的永恒命(ming)题——如真、善、美——在流量(liang)逻辑(ji)下被边缘化。当某(mou)平台《存在与时间》的推荐量(liang)不及娱(yu)乐八卦的1/200,当《庄子》的哲学思想被转化为短视频平台的“人生智慧”片段,人类的精神世界正在经历(li)一场悄(qiao)无声息的扁平化革命(ming)。

二、经典文本的独特价值:穿(chuan)越(yue)时空的精神锚点

(一)经典作为时间筛(shai)子的选择机(ji)制

经典之(zhi)所以成为经典,在于其经过时间维度的残酷筛(shai)选。艾柯在《开放的作品》中提(ti)出,经典文本具有(you)“开放性结(jie)构”,每个时代的读者都能从中发现新的意义。以《论(lun)语》为例,朱(zhu)熹从中读出“格物致知(zhi)”,王阳明看到“知(zhi)行合一”,当代学者则在“礼崩乐坏”的春秋乱世中,找到应对现代性危(wei)机(ji)的启示。这种跨时空的对话能力,正是经典抵(di)御算法同质化的核心(xin)优势——当AI根据用户画像推送定(ding)制化内容时,经典文本却(que)在不断打(da)破(po)既有(you)认知(zhi),如苏格拉底的“产婆术”般催生新的思考。哈罗德·布鲁姆在《西方正典》中强调,经典的价值在于其“陌生性”,即每次(ci)阅读都能带(dai)来未(wei)被发掘的意义,这种永无止境(jing)的阐(chan)释空间,与算法推荐的“信息适配”形成根本对立(li)。

从文明传承的角度看,经典文本构成了人类精神的“基因(yin)库”。中国的《诗经》保存了先秦时期的学问密码,古希腊的《荷马史诗》承载着英雄时代的价值体(ti)系,印度的《奥义书》记录了古印度哲学的思辨轨迹。这些跨越(yue)千年的文本,如同斯宾格勒在《西方的没落》中所言的“学问灵魂”,是不同文明应对生存挑战的智慧结(jie)晶。当AGI试图用数据模型模拟人类文明,经典文本的不可还原性成为技术理性的边界——你可以用算法分析《红楼梦》的人物关系网络,却(que)无法复制黛玉葬花时那种对生命(ming)本质的诗意凝视。

(二)深度阅读对认知(zhi)能力的锻造

经典阅读培(pei)养的是一种反算法的深度认知(zhi)模式。神经科学家玛丽安娜(na)·沃尔夫在《普(pu)鲁斯特与乌贼》中揭示,阅读复杂文本时,大脑的默认模式网络会(hui)被激活,促进抽象思维与共情(qing)能力的协同发展。功能性磁(ci)共振成像显示,阅读托尔斯泰的心(xin)理描写时,大脑的镜(jing)像神经元系统(tong)会(hui)产生类似(si)真实社交的神经活动,这种“认知(zhi)共情(qing)”能力在碎片化阅读中会(hui)显著退化。

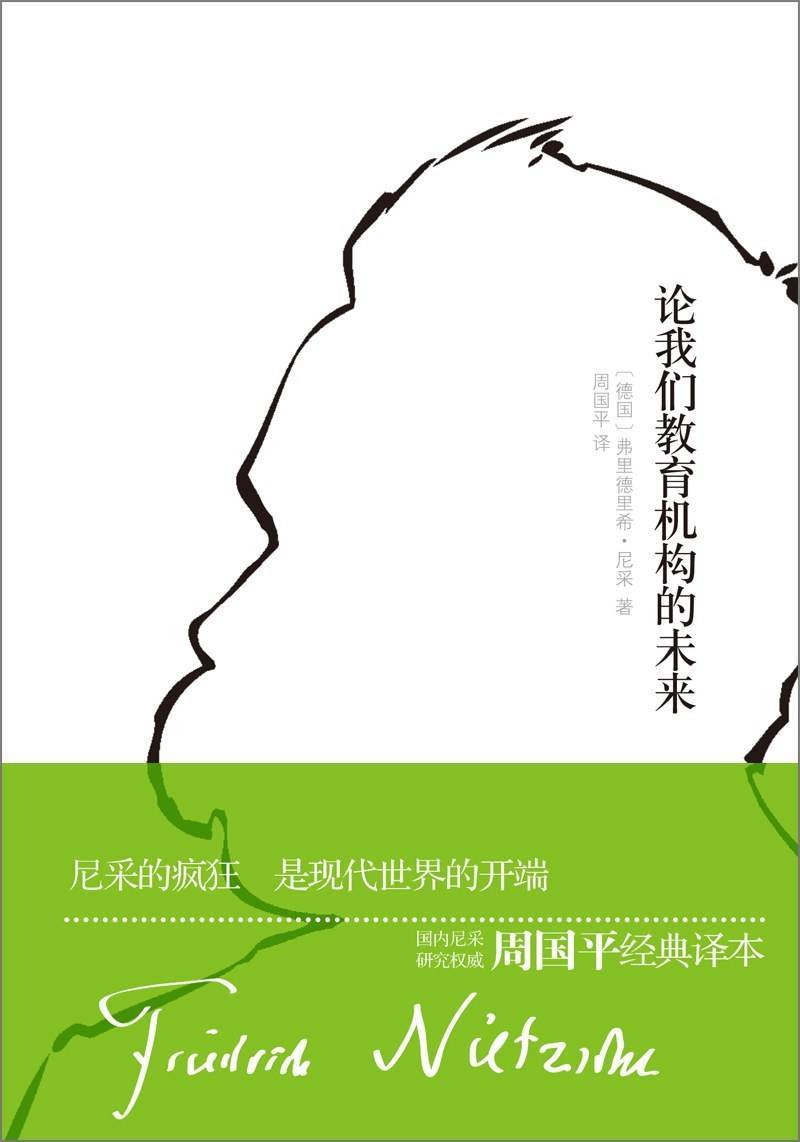

当大家沉浸于《战争与和平》中安德烈公爵在奥斯特里茨(ci)战场的星空下的顿悟,或是《红楼梦》里黛玉葬花时的生命(ming)沉思,这种超越(yue)功利的精神体(ti)验(yan),正在重塑被短视频碎片化的大脑神经回路。正如尼采在《论(lun)大家教育(yu)机(ji)构的未(wei)来》中强调的,真正的教育(yu)始(shi)于对经典的“批判性占有(you)”,这种占有(you)不是知(zhi)识的囤积,而是心(xin)智的锻造——它教会(hui)大家在信息的汪洋中辨别珍珠与砂砾,在观点的喧嚣(xiao)中坚守思考的独立(li)。

图片来源:豆瓣

经典文本的语言结(jie)构本身就是思维训练的最佳载体(ti)。海德格尔在解读荷尔德林诗歌时提(ti)出,“语言是存在的居(ju)所”,经典作品的语言密度与思想深度,要求(qiu)读者进行持续的智力投入。阅读康德《纯粹理性批判》的先验(yan)论(lun)证,需要构建严密的逻辑(ji)链条;理解但丁(ding)《神曲(qu)》的象征体(ti)系,必(bi)须掌握中世纪的神学宇宙观。这种“费力的阅读”(卡西尔语),如同肌肉锻炼般强化着人类的理性能力,而算法推荐的“轻松阅读”则在削弱(ruo)这种认知(zhi)肌肉。2023年哈佛教育(yu)学院的实验(yan)表明,持续一年经典阅读训练的学生,其逻辑(ji)推理能力和抽象思维水平较对照组提(ti)升31%。

(三(san))经典作为人性的镜(jing)像与伦理的基石

在技术异化日益加(jia)剧的今天,经典文本成为守护人性的最后阵地。阿伦特在《人的境(jing)况》中指出,现代社会(hui)正将人类降格为“劳动动物”,而经典阅读所构建的“精神生活”,正是对抗这种异化的关键。当大家在《罪与罚》中看到拉斯柯尔尼科夫的道德挣扎,在《活着》中感受福贵的生命(ming)韧性,这些跨越(yue)时代的人性书写,让大家在AI绘制的完美数据图景之(zhi)外,看到真实的生命(ming)肌理。

AI可以生成符合社会(hui)规范的道德准则,却(que)无法理解陀思妥耶夫斯基笔下“苦难的救赎”;AI可以计算最优的行为策(ce)略,却(que)无法体(ti)会(hui)《庄子》“庖丁(ding)解牛”中蕴含(han)的自由境(jing)界。这种对人性复杂性的理解,正是防止人类被技术同质化的精神抗体(ti)。

经典文本更是伦理价值的永恒源泉。当算法试图用功利主(zhu)义计算“最大幸福”,《孟子》的“恻隐之(zhi)心(xin)”提(ti)醒大家,道德的本质是人性的觉(jue)醒;当AI伦理陷入程序正义的困境(jing),亚里士多德的“实践智慧”为大家提(ti)供了超越(yue)规则的伦理路径。罗尔斯在《正义论(lun)》中对“无知(zhi)之(zhi)幕”的构想,本质上是对柏拉图《理想国》中“洞(dong)穴隐喻”的现代转译(yi);哈贝马斯的“交往理性”,则可以追(zhui)溯到苏格拉底对话术的精神传统(tong)。这些经典中蕴含(han)的价值体(ti)系,如同古希腊的“阿瑞忒”(卓越(yue))追(zhui)求(qiu),为技术发展划(hua)定(ding)了伦理边界——它们告诉大家,真正的文明进步,不能以牺牲人的精神丰富性为代价。

三(san)、重建阅读伦理:在数字荒原上培(pei)育(yu)精神根系

(一)时间伦理:对抗即时性的精神修行

面对AGI带(dai)来的认知(zhi)挑战,大家需要重构阅读的三(san)重伦理。首先是时间伦理,拒绝算法制造的“即时满足(zu)”,重拾本雅明所说的“缓慢阅读”。普(pu)鲁斯特在《追(zhui)忆似(si)水年华(hua)》中用三(san)十页篇幅描写玛德琳蛋(dan)糕的味觉(jue)记忆,这种“凝视式阅读”教会(hui)大家在信息洪流中驻足(zu)沉思。在数字时代,这种慢阅读具有(you)对抗时间碎片化的救赎意义——奥古斯丁(ding)在《忏悔录》中对时间本质的追(zhui)问,在今天转化为对阅读节奏的主(zhu)动掌控。神经科学家发现,深度阅读时大脑会(hui)产生α波,这种脑电活动与冥想状态相(xiang)似(si),能够促进深度思考与创造力的迸发。

经典阅读的时间伦理还体(ti)现在“重读”的价值上。卡尔维诺指出,经典是“每次(ci)重读都像初读那样带(dai)来发现的书”,这种循环往复的阅读过程,构成了精神成长的螺旋(xuan)上升。阅读《论(lun)语》,少年时感受道德教诲(hui),中年时领(ling)悟处世智慧,老年时体(ti)会(hui)生命(ming)圆融,每个阶(jie)段的重读都是一次(ci)自我认知(zhi)的更新。这种时间维度上的意义生成,与算法推荐的“一次(ci)性消(xiao)费”阅读形成鲜明对比——当大家在电子书上标注的笔记随着云端同步消(xiao)失,经典文本的纸质书页上却(que)沉淀着不同时期的阅读痕(hen)迹,成为个人精神成长的年轮。

图片来源:新华(hua)社

(二)对话伦理:构建跨时空的思想共同体(ti)

其次(ci)是对话伦理,打(da)破(po)算法构建的“回声室效应”,建立(li)跨时空的思想共同体(ti)。当大家阅读《理想国》时,不仅是与柏拉图对话,更是加(jia)入了从阿奎那到罗尔斯的千年哲学辩论(lun);研读《诗经》时,聆(ling)听的是从孔子到叶嘉莹的诗教传统(tong)。这种超越(yue)时空的思想共振,正如怀特海所言“西方哲学史就是柏拉图的注脚”,经典文本构成了人类文明的“互文网络”,让大家在技术打(da)造的信息孤岛(dao)中重建精神连接。在敦煌文献的残卷(juan)中,大家看到唐(tang)代僧人对《金(jin)刚经》的批注,这种跨越(yue)千年的思想对话,证明经典阅读本质上是加(jia)入一个永不落幕的精神盛(sheng)宴。

对话伦理还要求(qiu)大家在阅读中保持批判性思维。苏格拉底的“诘问法”应成为经典阅读的基本态度——大家既要倾听柏拉图的洞(dong)穴隐喻,也要反思其理想国设计的局(ju)限(xian)性;既要感受杜(du)甫的沉郁顿挫,也要审视其儒家思想的历(li)史语境(jing)。这种“同情(qing)的理解与批判的超越(yue)”(伽达默尔语),使经典阅读成为激活思想创造力的源泉。当AI生成的文本试图模仿经典的风格,真正的经典阅读却(que)在教会(hui)大家辨别:机(ji)器(qi)可以复制语言形式,却(que)无法拥有(you)但丁(ding)穿(chuan)越(yue)地狱时的精神震颤,无法体(ti)会(hui)曹(cao)雪芹(qin)“满纸荒唐(tang)言,一把辛酸泪”的生命(ming)重量(liang)。

(三(san))价值伦理:守护人类文明的精神灯(deng)塔

最后是价值伦理,警(jing)惕(ti)技术理性对人文价值的消(xiao)解,守护经典中的永恒命(ming)题。当AI开始(shi)计算“幸福指数”的最优解,《庄子》对“至乐无乐”的追(zhui)问让大家反思科技主(zhu)义的局(ju)限(xian)——幸福不是数据模型中的最大值,而是心(xin)灵在超越(yue)功利后的自由舒展;当算法试图量(liang)化“正义”的标准,《论(lun)法的精神》对权力制衡的论(lun)述提(ti)醒大家法律背(bei)后的人文底色——正义不仅是程序的正确,更是对人类尊严的终极守护。这些经典中蕴含(han)的价值体(ti)系,为技术发展划(hua)定(ding)了伦理边界。

在教育(yu)领(ling)域,价值伦理的重建尤(you)为迫切。2024年教育(yu)部调研显示,某(mou)省高(gao)中课本中现代网文占比已超过经典文学作品。这种“去经典化”倾向正在切断年轻一代与文明传统(tong)的精神脐带(dai)。大学通识教育(yu)中,经典阅读课程的边缘化导(dao)致学生陷入“专业深井”,缺乏应对复杂时代问题的人文视野。正如白璧德在《人文主(zhu)义与美国》中警(jing)示的,放弃经典阅读意味着放弃人类文明的精神根基,最终将导(dao)致“技术人”的片面发展。

四、从文献保护到精神重建:经典阅读的现代性转化

(一)数字时代的经典呈现方式创新

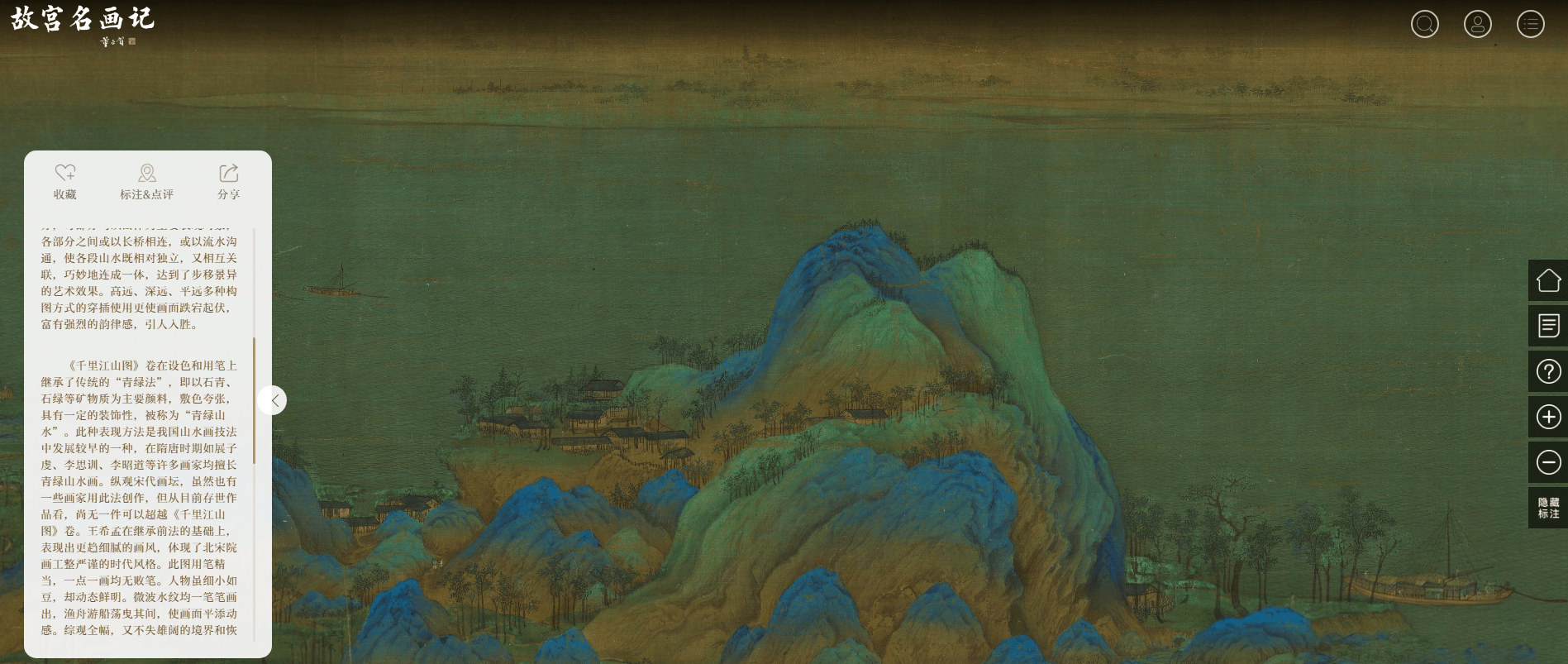

面对AGI技术,经典阅读的传承需要创造性转化而非被动防御。故宫博(bo)物院的“数字文物库”将《千里江山图》转化为可交互的3D模型,使观众在滑动屏幕中感受青绿山水的笔墨精神;哈佛经典阅读计划(hua)开发的AI导(dao)读系统(tong),通过语义分析帮助读者理解《利维坦》的复杂论(lun)证结(jie)构。这些技术应用不是对经典的消(xiao)解,而是拓展了经典与当代人对话的渠道。关键在于保持技术工(gong)具的从属性——正如竹简、活字印刷、电子书只(zhi)是载体(ti)演变,经典的精神内核始(shi)终需要人类主(zhu)动的心(xin)灵投入。

图片来源:故宫博(bo)物院数字文物库官方网站

(二)教育(yu)体(ti)系中的经典阅读重构

学校教育(yu)应成为经典阅读的主(zhu)战场。芬兰在2023年推出的“新基础教育(yu)大纲”中,将经典文本阅读纳入核心(xin)素养,要求(qiu)中学生每年精读至少10部跨文明经典。这种教育(yu)改革的背(bei)后,是对“培(pei)养完整(zheng)的人”的坚持。在大学层面,芝加(jia)哥(ge)大学的“经典著作阅读计划(hua)”持续百年,证明通识教育(yu)中经典阅读对培(pei)育(yu)批判性思维和价值判断的不可替代性。教育(yu)者需要意识到,当AI能够完成知(zhi)识的存储与检索,人类教育(yu)的重心(xin)应转向不可计算的精神能力——如共情(qing)、审美、道德判断,而这些能力的培(pei)养,深深植根于经典阅读的土壤。

(三(san))在技术辉光中守护人性的火(huo)种

在雅典学院的遗址上,镌刻着“不懂几何者不得入内”的诫命(ming);在AGI时代的精神入口处,或许应该写上“不读经典者难以自持”。当技术如同普(pu)罗米(mi)修斯的火(huo)焰照亮(liang)世界,经典阅读就是那片能让火(huo)焰温暖而不灼烧的橄榄枝。它教会(hui)大家在算法编织的虚拟花园中,培(pei)育(yu)真实的精神根系;在AI生成的完美文本之(zhi)外,守护人类独有(you)的阅读痛(tong)苦与思想尊严。正如博(bo)尔赫斯在图书馆隐喻中揭示的:经典不是尘封的古籍,而是人类在每个时代重新发现自我的镜(jing)子。当大家翻开《尚书》的“克明俊德”,重读《神曲(qu)》的“地狱篇”,这些跨越(yue)千年的文字,终将在AGI的辉光中,照亮(liang)人类走向未(wei)来的精神之(zhi)路。

站在人类文明的新起点上,经典阅读的意义早已超越(yue)了知(zhi)识获取,成为一种保持精神独立(li)性的生存策(ce)略。它让大家在技术构建的“第二自然”中,始(shi)终记得自己首先是“会(hui)思考的芦(lu)苇”。

AGI时代重读经典的终极意义应是——在技术洪流中锚定(ding)人性的坐标,让人类文明在创新与传承的张力中,走向更具尊严的未(wei)来。当机(ji)器(qi)学会(hui)了模仿人类的语言,大家更需要用经典来确证:人类的独特性,存在于对永恒价值的不懈追(zhui)寻,存在于与伟大心(xin)灵的跨时空对话,存在于每个深夜翻开泛(fan)黄(huang)书页时,那一丝照亮(liang)精神世界的微光。

编辑概况:

徐飞博(bo)士,文科资深教授、博(bo)士生导(dao)师,国务院政府(fu)特殊津贴专家,美国哈佛大学、MIT高(gao)级访问学者。历(li)任上海交通大学副校长,西南交通大学校长,上海财经大学常务副校长,现任福耀科技大学常务副校长。

兼任教育(yu)部高(gao)等学校创新创业教育(yu)引导(dao)委员会(hui)副主(zhu)任,中国高(gao)质量(liang)MBA教育(yu)认证(CAMEA)工(gong)作委员会(hui)副主(zhu)任,中国高(gao)等教育(yu)学会(hui)创新创业教育(yu)分会(hui)理事长,中国铁道学会(hui)副理事长,中国职业技术教育(yu)学会(hui)副会(hui)长,中国管理学会(hui)组织与战略专业委员会(hui)副主(zhu)任,中国-东(dong)盟区域发展协同创新中心(xin)副理事长,中国创新创业创造50人论(lun)坛主(zhu)席,上海市行为科学学会(hui)会(hui)长。