余友涵之(zhi)子余宇谈父(fu)亲去世后首次大型(xing)回顾展。(02:03)

在(zai)香港艺术周到来前夕,众多艺术展览在(zai)毗邻(lin)的深圳开启。3月25日(ri),深圳美术馆(新(xin)馆)开幕的展览“友涵与余友涵:余友涵的早期经验(yan)与晚期风格”是上海艺术家余友涵(1943年(nian)—2023年(nian))辞世后首个大型(xing)回顾展,澎湃艺术在(zai)现场看到,展览以(yi)100多件作品和(he)丰富的文(wen)献(xian)资料,呈现其跨越半个多世纪的创作生涯(ya),其中部分作品和(he)文(wen)献(xian)为首次公开。

展览通过余友涵的早期实践与其晚期创作之(zhi)间的对话,不仅仅呈现其艺术历程(cheng),并将艺术家的个人生涯(ya)与中国当代艺术和(he)社会发(fa)展互文(wen)。

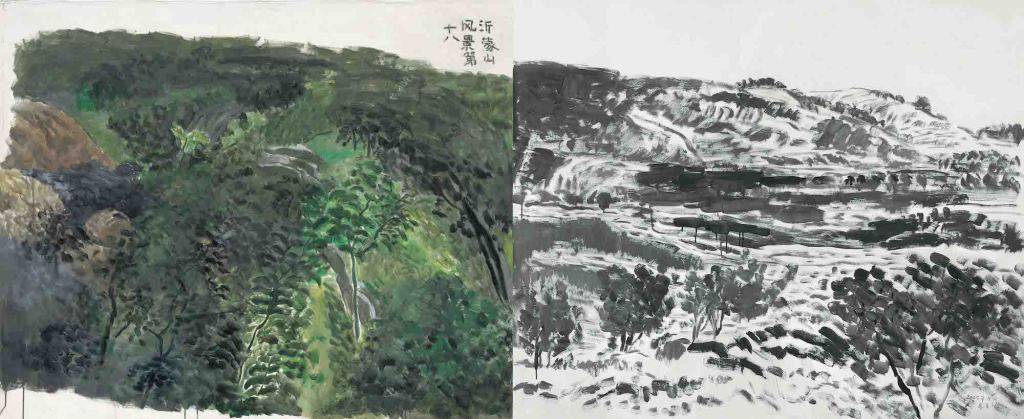

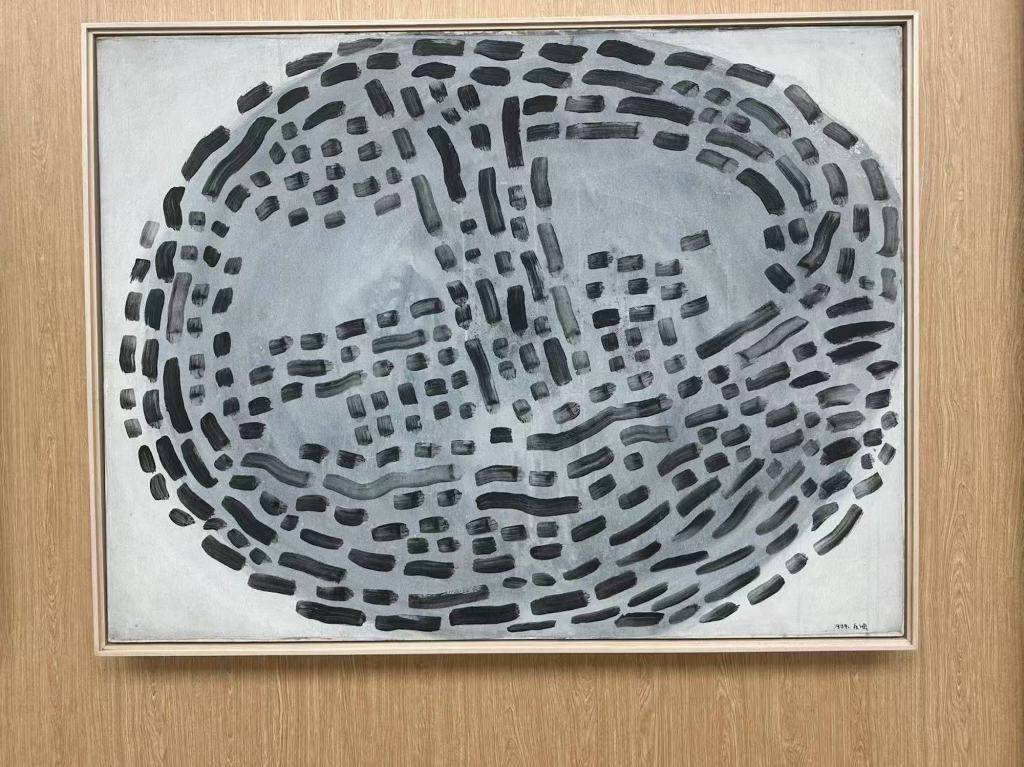

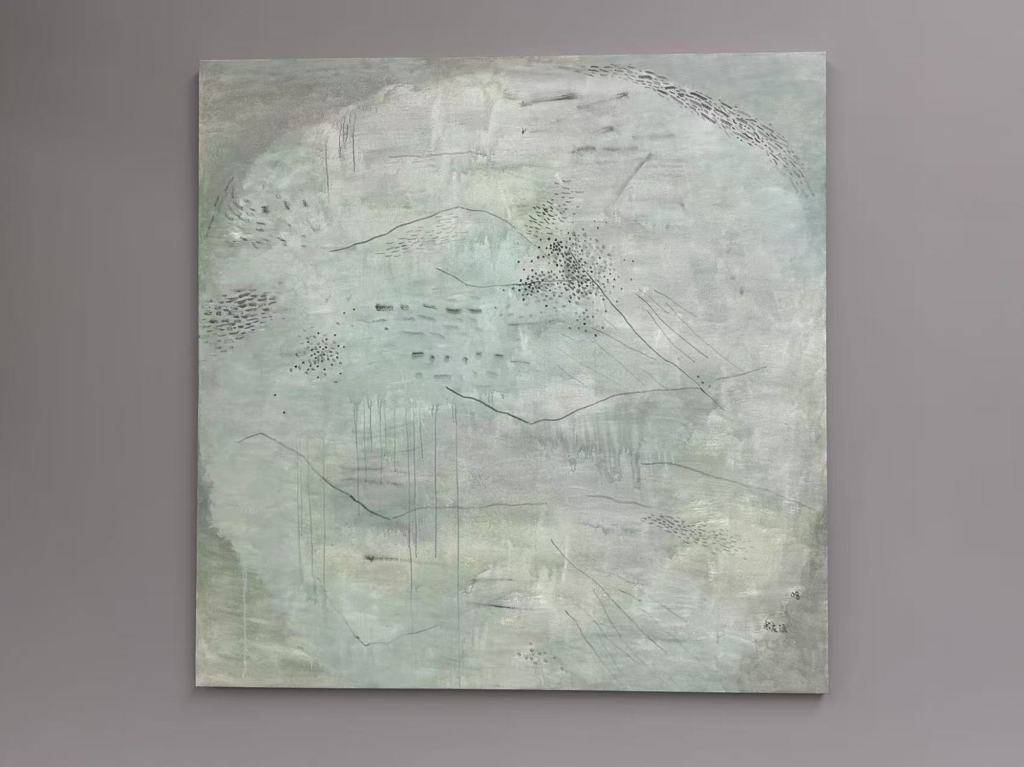

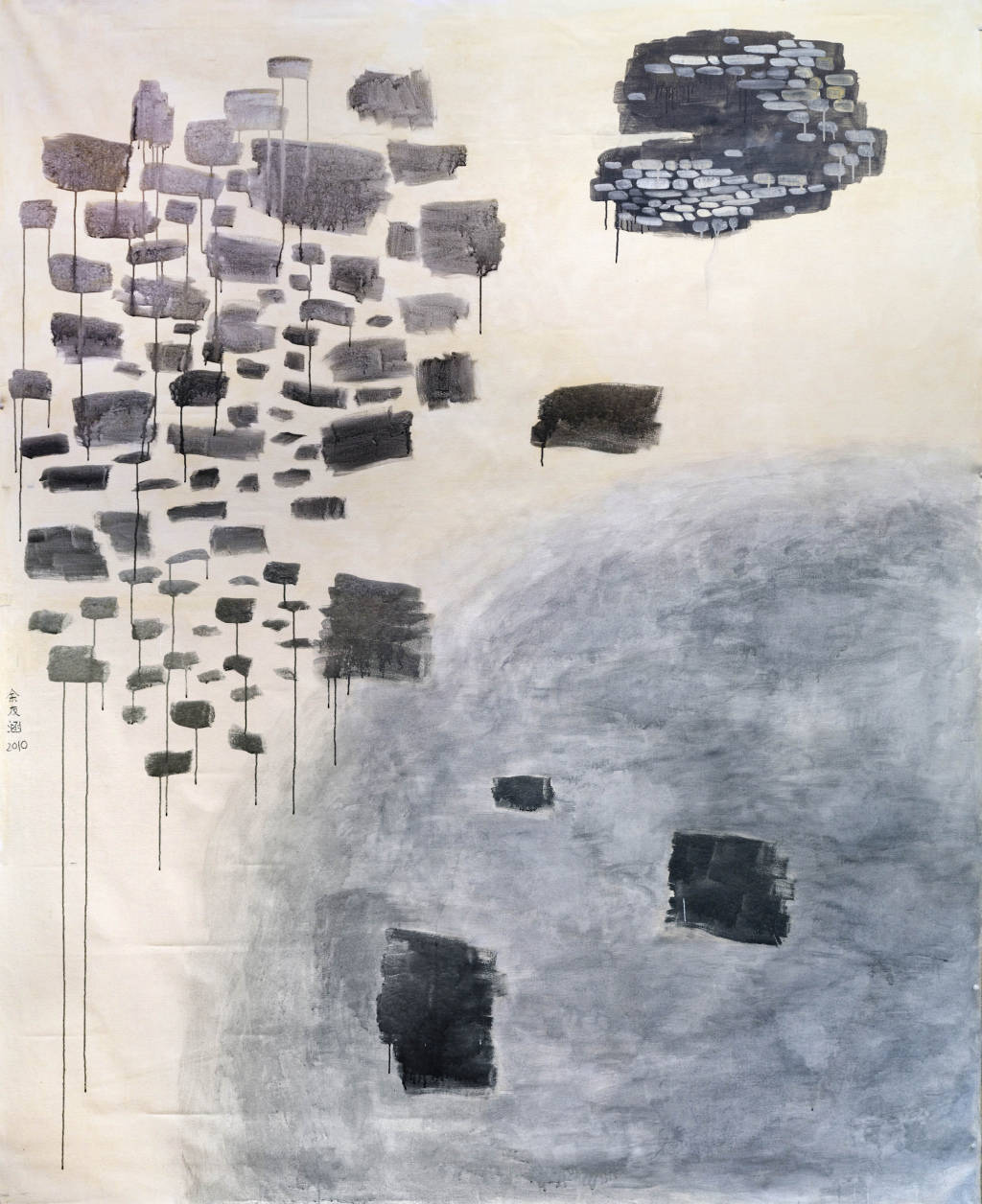

展览现场,两件余友涵晚年(nian)作品

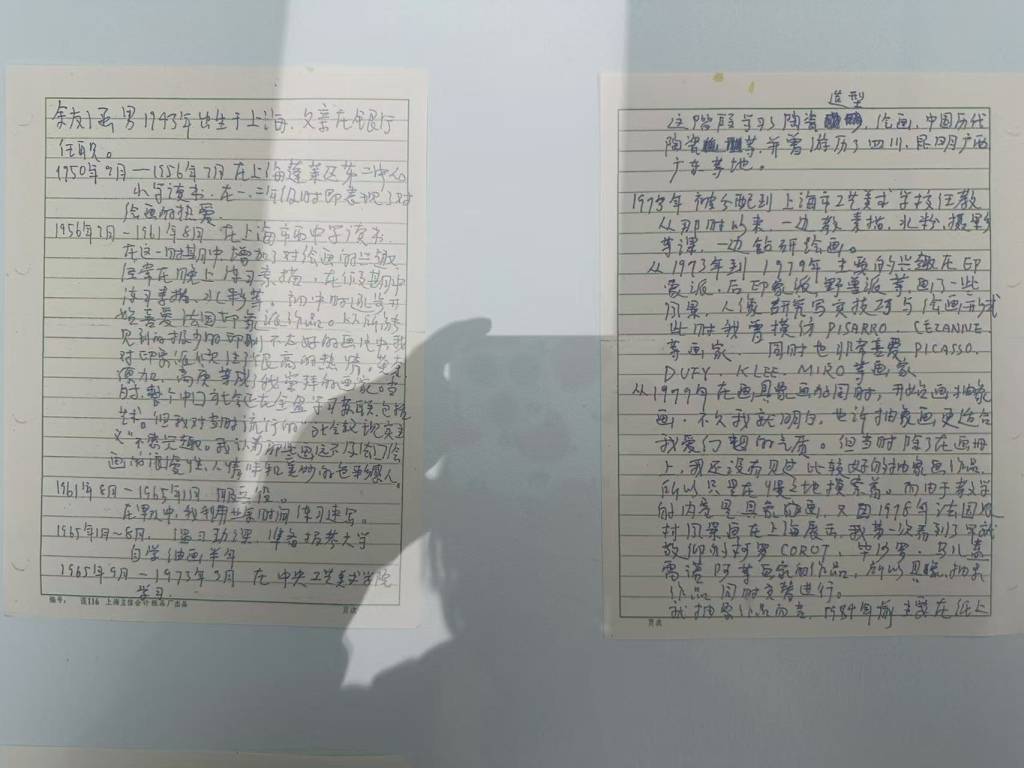

余友涵(1943年(nian)-2023年(nian)),出生于上海,1973年(nian)毕(bi)业于中央工艺美术学院,1973-2003年(nian)在(zai)上海工艺美术学校任教。余友涵是中国改革开放后第一批受到国际(ji)认可(ke)的当代艺术家,是中国二十世纪八(ba)九十年(nian)代前卫艺术运动中抽(chou)象(xiang)艺术和(he)政治(zhi)波(bo)普艺术的代表性艺术家。2023年(nian)12月13日(ri),因感染新(xin)冠(guan)抢救无效辞世。“友涵与余友涵:余友涵的早期经验(yan)与晚期风格”是艺术家余友涵离世后首个大型(xing)回顾展。

展览现场

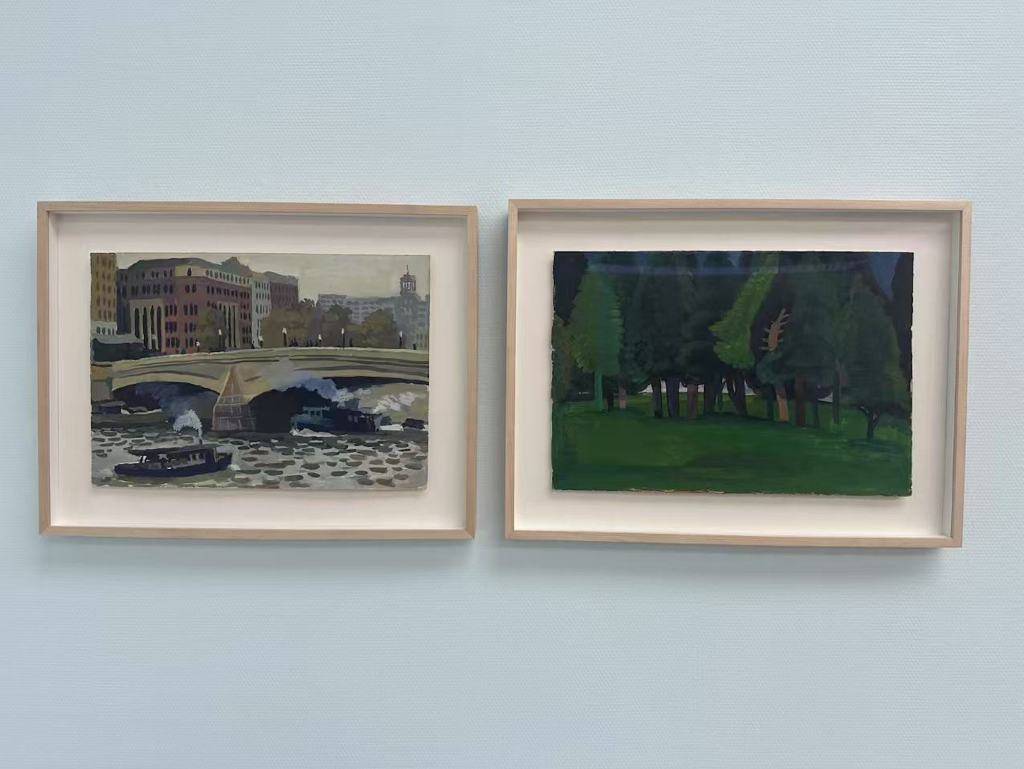

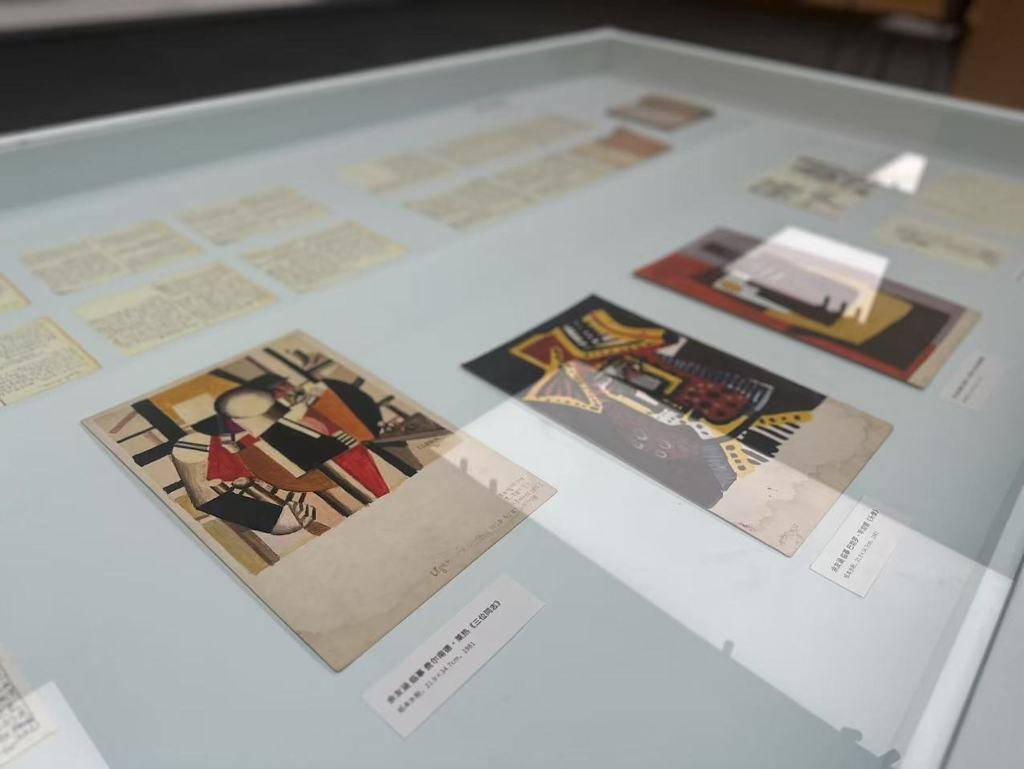

不同于展览单一的展线,“友涵与余友涵:余友涵的早期经验(yan)与晚期风格”有着(zhe)两个入(ru)口,一头是呈现的是早期风景、继而是向对塞(sai)尚的学习、沂蒙山系列;另一头是其早年(nian)对西方现代艺术各流派的研习,以(yi)及(ji)与中国工艺美术结合的作品。两条线索在(zai)“圆(yuan)”系列相遇、融合。与此同时,展柜(gui)中的文(wen)献(xian)和(he)手稿,默默讲述着(zhe)这些作品诞生的历程(cheng),与时代背景。

展览早期风景一端的入(ru)口

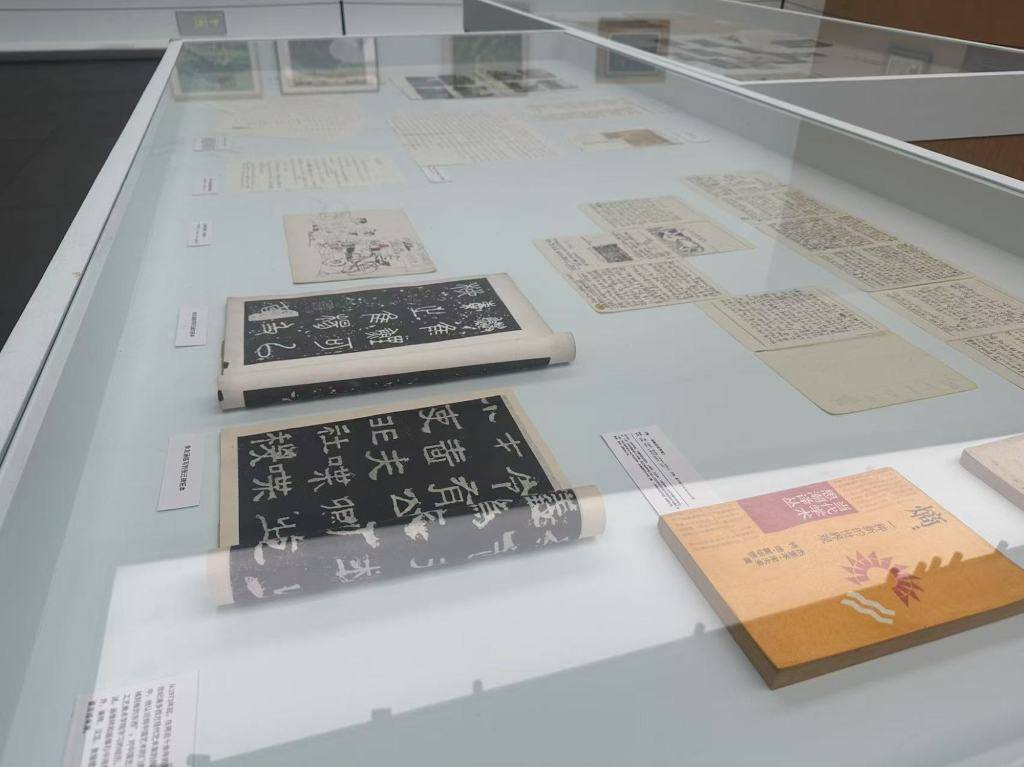

1970年(nian)代末(mo)《法国十九世纪农村风景画》展览画册,与余友涵临(lin)摹过的石鼓文(wen)、张迁碑字帖等并陈在(zai)同一区(qu)域的展柜(gui)中。前者是一代中国人首次面对西方绘画原作,后者是艺术家对于中国传统的研习和(he)关注(zhu)。对东西方艺术和(he)文(wen)化的理解,也始终贯穿在(zai)艺术家的实践中。

余友涵,《2019 5-3》,61x161cm,布面丙烯,2019

此次展览的策展人刘鼎(ding)、卢迎华,深耕于中国当代艺术史(shi)的研究和(he)书写。在(zai)与澎湃新(xin)闻记者的交流中,卢迎华尤其提到了两个入(ru)口,以(yi)及(ji)整个展览镜像的展陈,并建议(yi)观众无论从(cong)哪个入(ru)口进入(ru),走到终点(亦是起点),再回头走一遍。

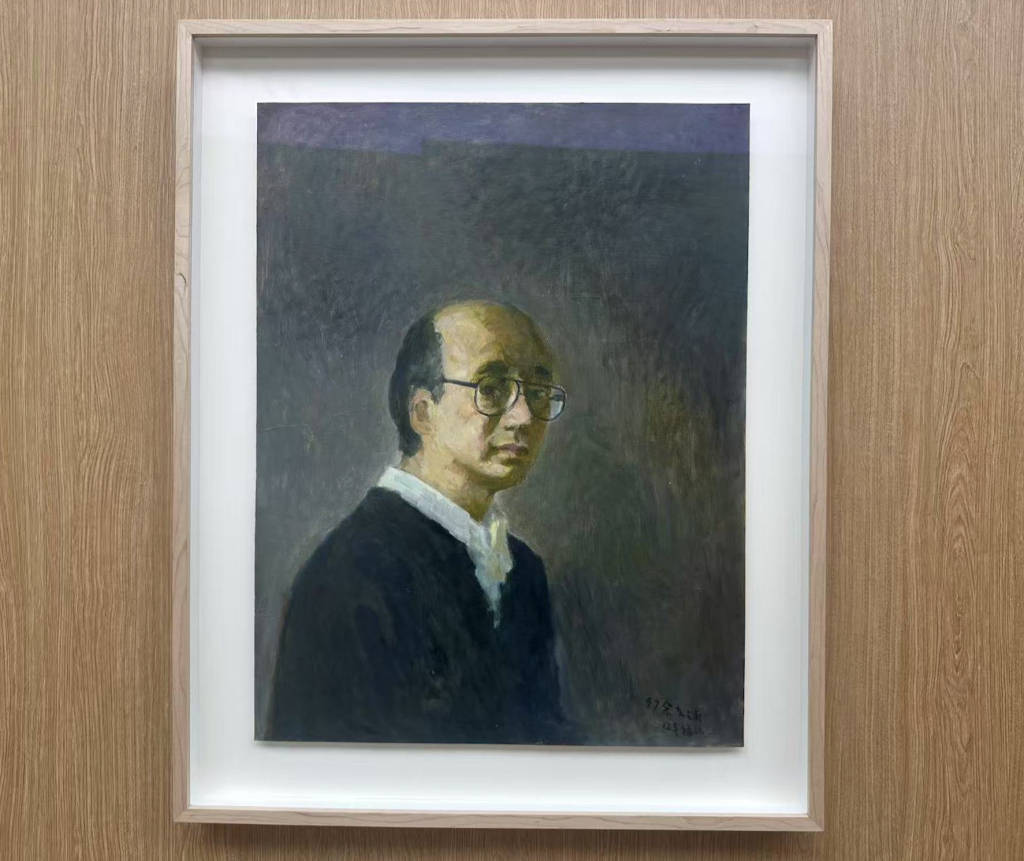

展览中展出的众多余友涵自画像之(zhi)一。

对于展览名“友涵与余友涵”,策展人将其作为认识余友涵的一种方式(shi)。“在(zai)偏早期的、篇幅偏小(xiao)的作品中,余友涵往往以(yi)“友涵”落款,而在(zai)更(geng)多的、大幅的作品中,则签上其全名。与此同时,在(zai)不同时期的探索中,余友涵总会以(yi)当时的形式(shi)和(he)主题,创作带有自传特点的作品。这些自画像成为一种记号,标记着(zhe)他在(zai)各个时期的某种关切与心迹。”

展览现场,一组余友涵不同风格的自画像

余友涵于1943年(nian)出生于上海,此后工作生活在(zai)上海,直至2023年(nian)12月辞世,其艺术人生跨越了中国当代艺术发(fa)展中数(shu)个激荡(dang)的历史(shi)时期。他的创作发(fa)端于骤变中的社会生活,他通过艺术含蓄地转译了他对生活与文(wen)化的思考。到了晚年(nian),他充分地反刍早期的创作经验(yan),在(zai)作品中展现出多变、灵动、自如(ru)、平和(he)的面貌。

余友涵,《有花的沂蒙山》,199x108cm,布面丙烯,2005

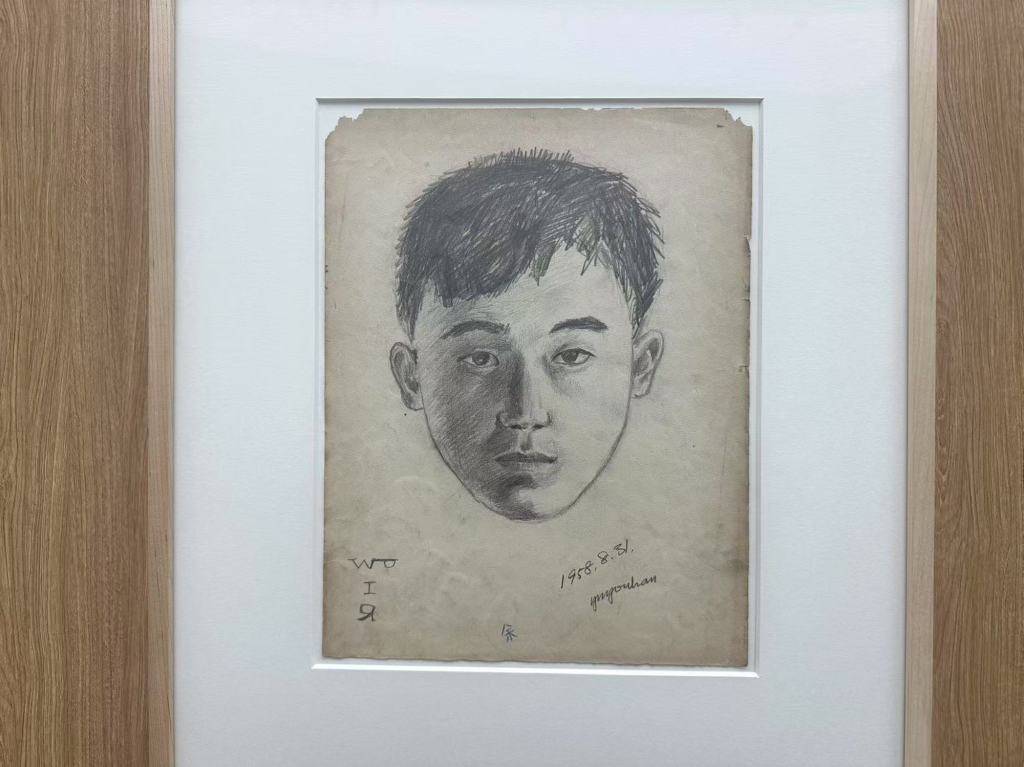

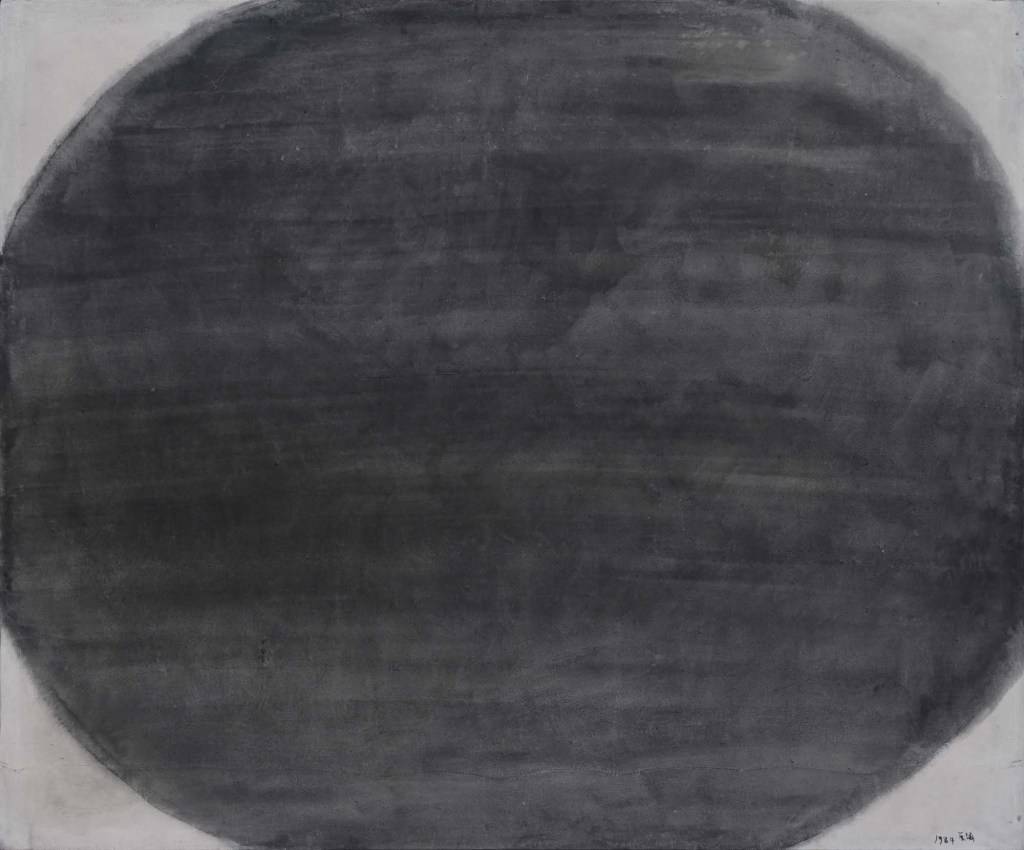

在(zai)展览中,除了部分作品有作品名外,很(hen)多作品仅为创作时间,这也最(zui)为直观地呈现出余友涵在(zai)不同时间段的探索——余友涵15岁时的自画像、1970年(nian)代的后印象(xiang)派风格的风景写生,和(he)1980年(nian)代通过揣摩现代派形式(shi)的作品,第一个抽(chou)象(xiang)的“圆(yuan)”、第一张将书法用笔融入(ru)“圆(yuan)”的作品陆续(xu)诞生,直至余友涵晚年(nian)融合了抽(chou)象(xiang)与具象(xiang)的几(ji)件大作品……展现出一位艺术家不断成长(chang)和(he)自我扩容的过程(cheng)。

余宇谈父(fu)亲余友涵1986年(nian)作品《会唱歌的邓丽君小(xiao)姐》(01:43)

对话|余友涵之(zhi)子谈父(fu)亲的艺术创作

澎湃新(xin)闻独家对话余友涵独子余宇,他以(yi)自己的视角谈父(fu)亲的创作,他眼中的父(fu)亲,以(yi)及(ji)对于余友涵艺术遗产的未来规划。

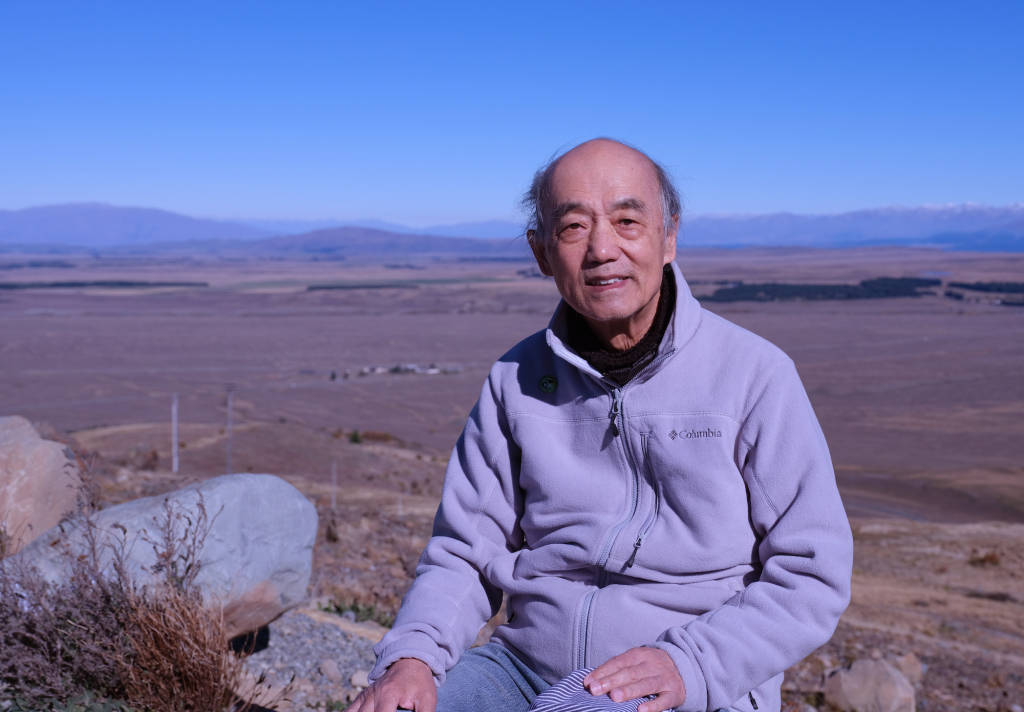

余友涵肖像 摄影余宇

澎湃新(xin)闻:此次展览是余友涵先生离世后首个大型(xing)回顾展,展览有什么特别之(zhi)处?2016年(nian)在(zai)上海当代艺术博物馆(PSA)的余友涵个展,是当时规模最(zui)大、内容最(zui)全面的回顾展,相比当时,近十年(nian)后再次办大型(xing)回顾展,增加(jia)了哪些内容?

余宇:此次展览的策划始于我父(fu)亲去世后不久。在(zai)他生前,大家曾与多家美术馆商(shang)讨展览计(ji)划,因他的突然离世,这些计(ji)划均被搁(ge)置。对于任何(he)一位艺术家而言,过世后其艺术生涯(ya)往往需要系统性地梳(shu)理,所谓“盖棺定论”,所以(yi)肯定要举办一场全面的回顾展,以(yi)完整梳(shu)理和(he)呈现其艺术生涯(ya)。

余友涵,15岁的自画像

巧的是,这次展览的策展人刘鼎(ding)与卢迎华两位老师,在(zai)我父(fu)亲去世前几(ji)年(nian)便已与其有所接触(chu),并陆续(xu)展开学术研究。他们不仅具备卓越的学术能(neng)力(li),同时兼具国际(ji)视野,曾担(dan)任去年(nian)的横(heng)滨三年(nian)展总策展人。

我理解里,学术研究对于回顾展至关重(zhong)要。本次展览最(zui)终呈现的正是长(chang)期研究的成果,涵盖了他自踏入(ru)艺术领域以(yi)来的各个阶段,重(zhong)点是“各阶段之(zhi)间的关系”和(he)“各个风格题材之(zhi)间的关系”,强调整个过程(cheng)。

余友涵,《1983-11》,108cm×78cm,纸本丙烯,1983

上海当代艺术博物馆(PSA)展出的作品仅涵盖至2016年(nian)年(nian)中。事实上,在(zai)2016年(nian)至2019年(nian)下半年(nian),我父(fu)亲仍创作了大量(liang)作品,这也是他“集(ji)大成”时期。这部分作品在(zai)此前PSA展览中是没有的。当然,2016年(nian)PSA的展览已具有极高的学术研究价值,但当时我父(fu)亲仍处于持(chi)续(xu)创作阶段,诸多未定因素尚未成形。

余友涵,《对峙》,布面丙烯,60x60cm,2018

澎湃新(xin)闻:正如(ru)展览名“友涵与余友涵:余友涵的早期经验(yan)与晚期风格”所述,“友涵”与“余友涵”的签名,对应的是其早期经验(yan)与晚期风格。在(zai)您(nin)看来,您(nin)父(fu)亲早期经验(yan)与晚期风格的关系是怎样(yang)的?

余宇:关于“早期经验(yan)”,是指(zhi)创作是如(ru)何(he)产生的。他的抽(chou)象(xiang)、波(bo)普等风格并非凭空出现。当他开始创作抽(chou)象(xiang)系列时已年(nian)逾四十。自十余岁起学习绘画,至四十岁之(zhi)间的三十年(nian)里,他的艺术探索经历了怎样(yang)的演变?而“晚期风格”则主要聚焦其七十岁以(yi)后的创作状态及(ji)其最(zui)终的创作样(yang)貌和(he)高度。

余友涵,《2019 3-6》,107x160cm,布面丙烯。2019

策展人将“早期经验(yan)”与“晚期风格”归纳为“动态递(di)进与自我重(zhong)构的关系”,我完全同意。我比较通俗的理解是,一些早期探索肯定为后期奠定了基础。

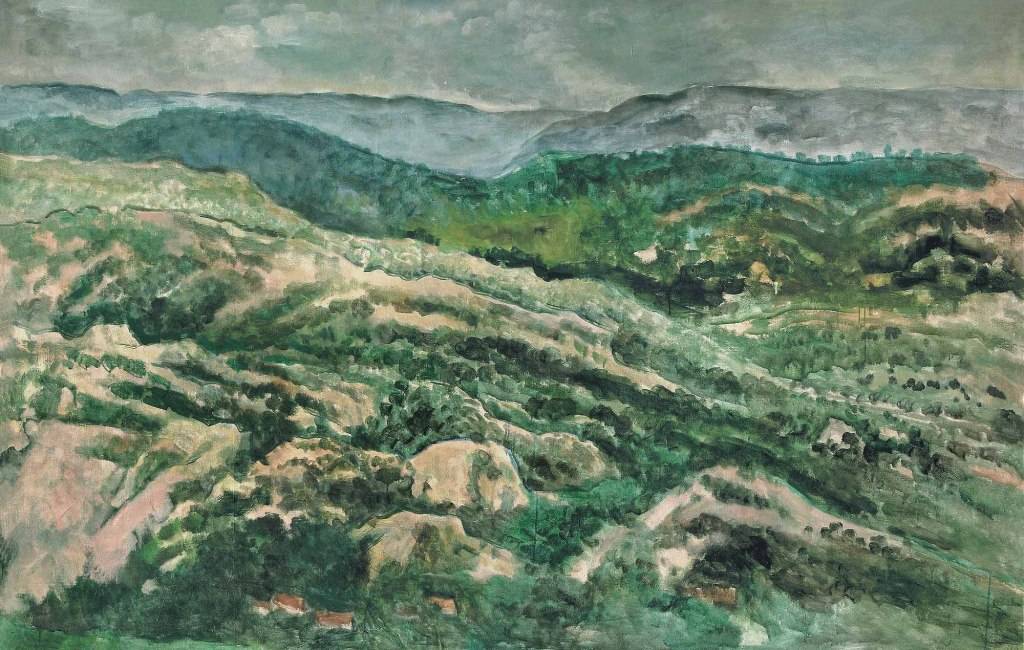

从(cong)整体脉络来看,我认为父(fu)亲的艺术创作可(ke)大致(zhi)划分为前期与后期,并主要涉及(ji)三大题材:风景、人物、抽(chou)象(xiang)。早期风景系列深受以(yi)塞(sai)尚为代表的西方现代主义影响,这一时期的探索侧重(zhong)色彩与构图的经验(yan)积累(lei)。早期抽(chou)象(xiang)系列,融合了西方现代主义经验(yan)与中国传统工艺美术元素(包括(kuo)笔法与审美)。此外,早期人物系列(主要是波(bo)普领袖),是将中国政治(zhi)宣(xuan)传画、当时西方波(bo)普艺术,以(yi)及(ji)中国民俗、民间艺术的多重(zhong)结合。

余友涵,《1991 19》,77x77cm,布面丙烯,1991

我觉得,他前、后期的分水岭是在(zai)1993、1994年(nian)参加(jia)威尼斯双年(nian)展、圣保罗(luo)双年(nian)展之(zhi)后。他赴美9个月集(ji)中考察西方艺术。归国后,其人物系列创作逐渐转向现在(zai)看来的“后期风格”,最(zui)终在(zai)“沂蒙山”系列中完全成熟,当时他已年(nian)过六十。2003年(nian)后,他重(zhong)新(xin)开始抽(chou)象(xiang)创作,至2010年(nian)则抽(chou)象(xiang)与具象(xiang)相结合,这是对他早期探索的发(fa)展。

在(zai)他艺术生涯(ya)的前期,各个系列的创作相对独立,而后期则呈现出不同系列的交叉探索,甚至多个题材同时进行(xing)。因此,各系列之(zhi)间的联(lian)系愈发(fa)紧密(mi)。至晚期,他在(zai)抽(chou)象(xiang)与具象(xiang)、点线面与天地人等不同视觉元素之(zhi)间,建立起共生关系,不存(cun)在(zai)界限了。

余友涵,《沂蒙山18》,148x122cmx2,布面丙烯,2005

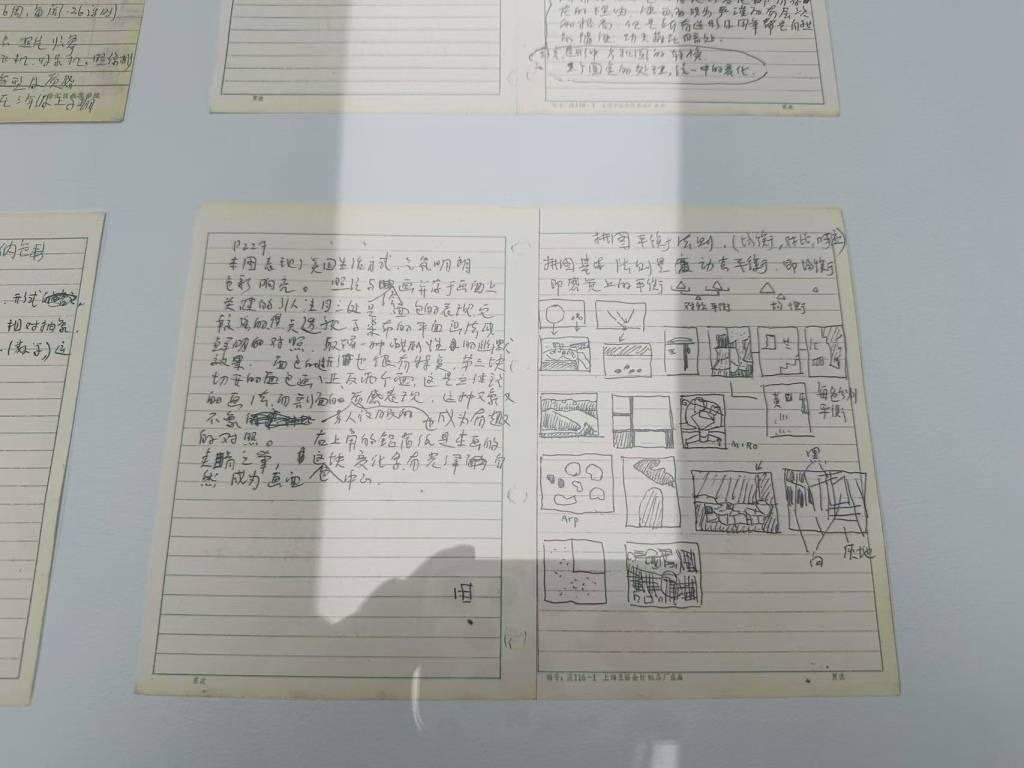

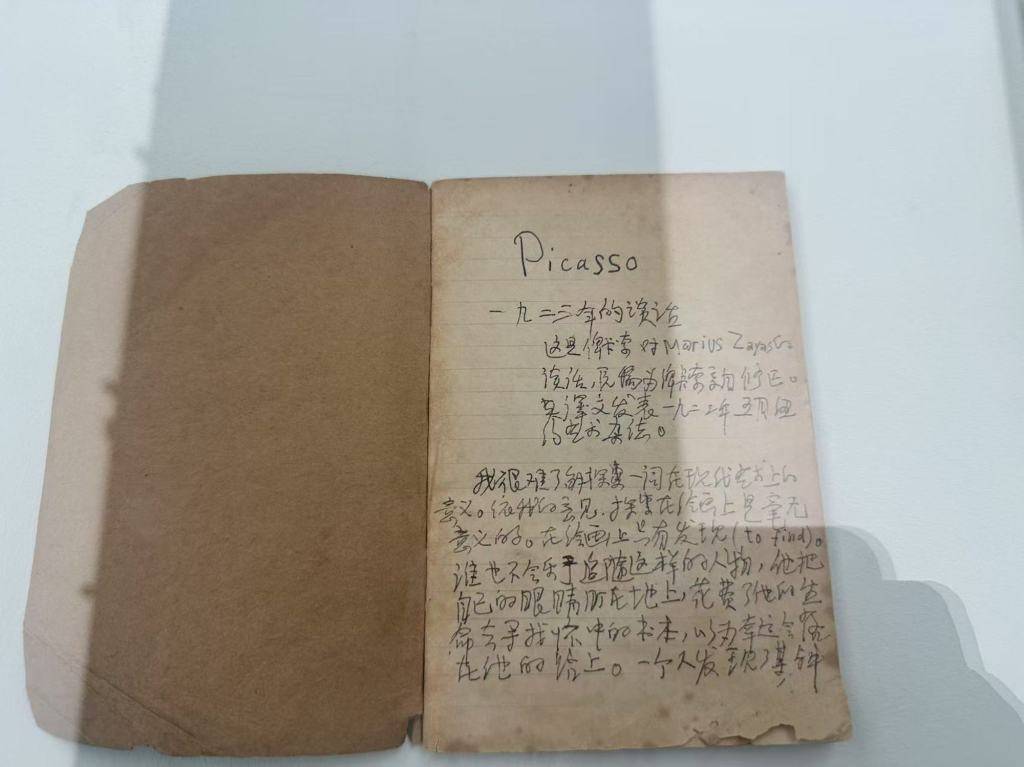

展览中包含了大量(liang)未曾展出的作品,包括(kuo)许多首次面世的早期文(wen)献(xian)。两位策展人对父(fu)亲的早期笔记与草(cao)图进行(xing)了深入(ru)研究,而更(geng)为关键的是,如(ru)何(he)将这些文(wen)字、草(cao)图与其创作实践相结合,使观众能(neng)够清晰理解其艺术发(fa)展的过程(cheng)。

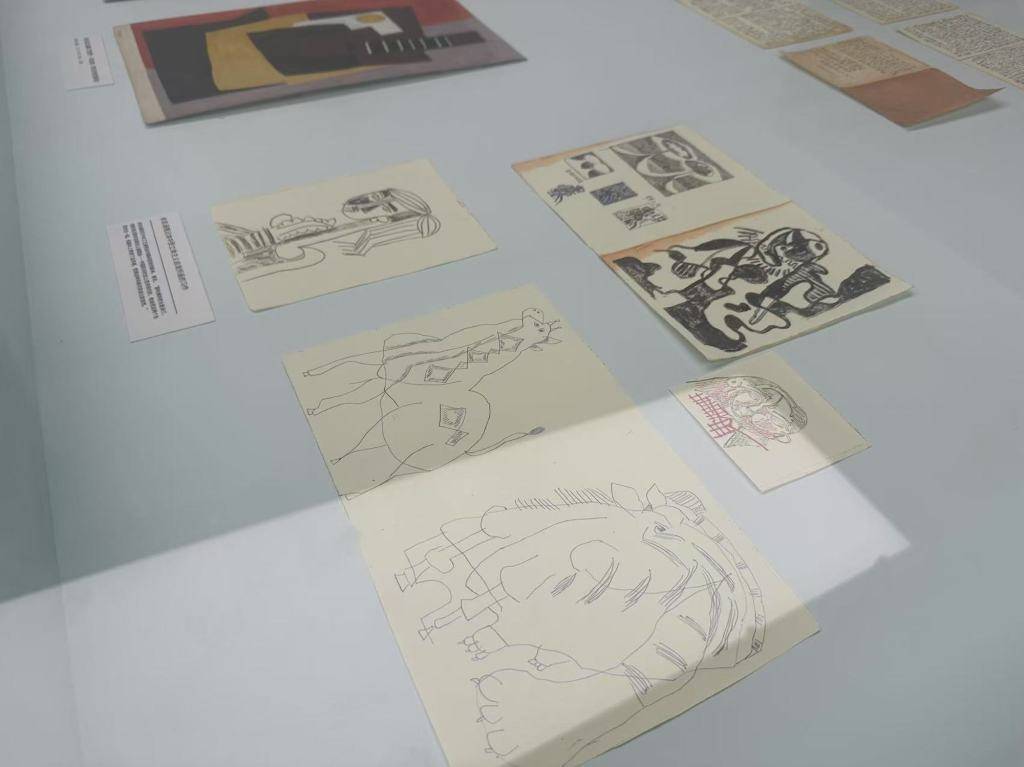

余友涵笔记本中对于构图的研究

澎湃新(xin)闻:未公开的作品和(he)文(wen)献(xian)主要有哪些?是否(fou)弥补了过去未知的研究领域?

余宇:在(zai)早期文(wen)献(xian)方面,父(fu)亲留下了一些笔记本与草(cao)图本,因年(nian)代久远(yuan),已不宜频繁翻阅。策展团队对其内容进行(xing)了扫描,并以(yi)复制品的形式(shi)展出部分关键页(ye)面,包括(kuo)日(ri)记与艺术札记,揭示了他对某些问题的思考。此外,早期资料显示,早在(zai)20世纪80年(nian)代初(chu),他便已展开对抽(chou)象(xiang)艺术的探索。然而,直至1984年(nian)底(di),他才确立“圆(yuan)”系列的具体形式(shi)。在(zai)这四五年(nian)间,他广泛学习西方艺术大师,并结合中国本土(tu)工艺美术经验(yan),进行(xing)了大量(liang)探索与习作,这些内容均属首次公开。

余友涵,《1984-12》,108x98cm,布面丙烯,1984(“圆(yuan)”系列的第一张作品)

回溯来看,尽管他未必完全沿着(zhe)笔记中的探索往下再走,但这些尝试很(hen)有价值,且达到了一定的水平。因此,我觉得这部分作品很(hen)有意思,也是艺术史(shi)“个案研究”重(zhong)要的组成部分。20世纪80年(nian)代的中国,很(hen)多美术工编辑均在(zai)尝试将国际(ji)艺术语(yu)言与本土(tu)传统相结合,但相较于“50后”“60后”他学生辈的同期创作,他的可(ke)能(neng)表现得更(geng)为成熟,因此这一时期的作品尤为值得关注(zhu)。

余友涵众多创作草(cao)图。

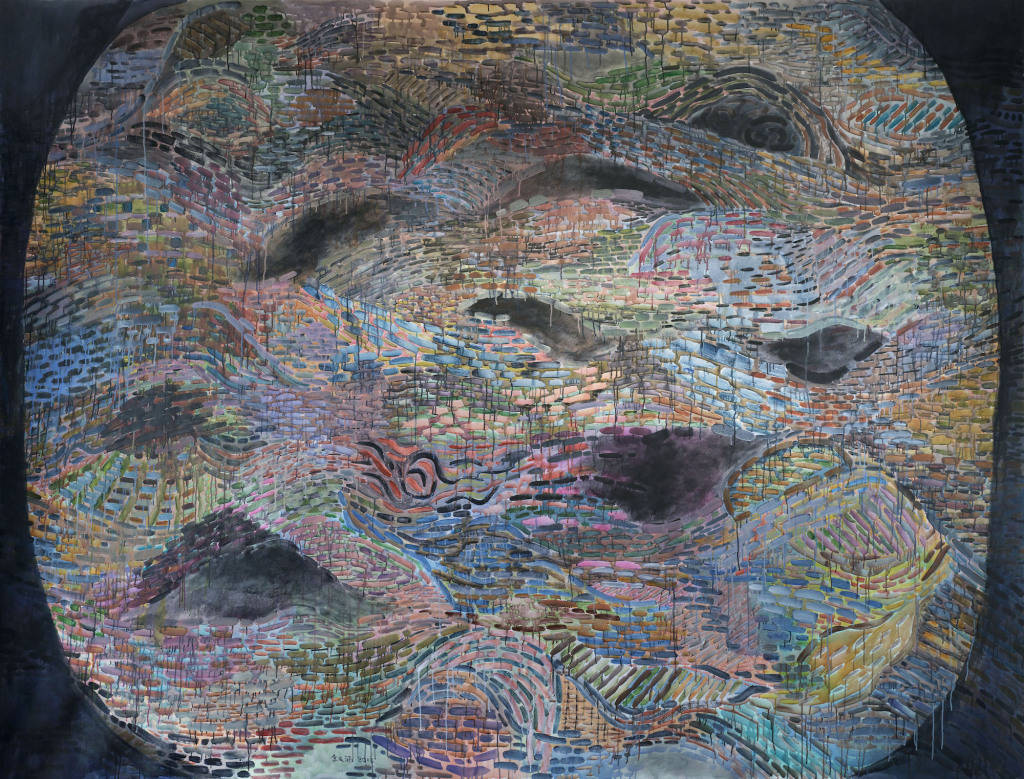

其晚期创作中,有两件特别大的、带有具象(xiang)意味(wei)的抽(chou)象(xiang)作品,尺寸均约为3米多乘2米。由于他一直在(zai)家里或者工作室创作,房(fang)间都很(hen)小(xiao),这是他所能(neng)创作的最(zui)大尺寸。其中一幅作品是海报(bao)作品,面对原作,视觉冲击力(li)特别强烈。

余友涵,《2018 10-4》,230x302cm,布面丙烯,2018

澎湃新(xin)闻:去年(nian)上海多家国有美术馆共同主办了“从(cong)上海出发(fa)——百年(nian)中国油画掠影”,其中余友涵是年(nian)纪最(zui)年(nian)轻的参展艺术家,也是唯一当代艺术领域的艺术家。余友涵与过去上海油画有着(zhe)怎样(yang)的承接关系?

余宇:从(cong)某种意义上说(shuo),上海油画的发(fa)展也是中国现代美术的发(fa)展。我父(fu)亲出生于上海长(chang)乐路,家庭并无艺术背景。幸运的是,他的邻(lin)居范纪曼(man)先生——一位旅欧艺术家,不仅从(cong)事绘画创作,还曾经营书店,家中有大量(liang)西方现代主义艺术书籍。据范先生的儿(er)子回忆,在(zai)中华人民共和(he)国成立前后,其家中有20世纪40年(nian)代出版的西方最(zui)新(xin)画册,其中涵盖毕(bi)加(jia)索等当时当红的艺术家。这些画册我父(fu)亲不能(neng)说(shuo)每(mei)本都看过,但肯定看过一些,对于大学时期及(ji)日(ri)后,以(yi)自学的方式(shi)学习艺术的他,范老先生以(yi)及(ji)他家里的藏(cang)书所给他带来的艺术启蒙,至关重(zhong)要。

2024年(nian)中,“从(cong)上海出发(fa)——百年(nian)中国油画掠影”(上海刘海粟美术馆)展览中,余友涵作品板块。其中多件作品此次在(zai)深圳展出。

范先生之(zhi)后,父(fu)亲进入(ru)北京中央工艺美院念书,当时校长(chang)张仃先生曾提出“毕(bi)加(jia)索+城隍(huang)庙”的概念(但尚不清楚此概念是否(fou)张先生原创),强调国际(ji)经验(yan)与本土(tu)传统的结合。这一理念对父(fu)亲的创作产生了深远(yuan)影响,基本上他后来的创作也是从(cong)这一路线发(fa)展开来的。追溯渊源,张仃先生在(zai)解放前曾于上海求学,师从(cong)张光宇先生。此后,张光宇与张仃均前往北京,而我父(fu)亲作为张仃的学生,与早期上海现代主义艺术及(ji)其艺术家有着(zhe)一定的传承关系。

余友涵,《对峙》,布面丙烯,60x60cm,2018

再是在(zai)中央工艺的最(zui)后一年(nian)(1973年(nian)),学校陆续(xu)复课,毕(bi)业前有一次写生采风。当时的带队教师是吴冠(guan)中和(he)祝大年(nian),两位先生分别留学法国与日(ri)本,并将其海外学习经验(yan)带回中国。然而,在(zai)当时的美术体系下,他们的艺术探索被边缘化。但他们的创作理念及(ji)风格仍对后来的艺术家产生了深远(yuan)影响,尤其是他们的学生辈。

其中,祝大年(nian)先生对我父(fu)亲的影响尤为深刻。学生时代的我父(fu)亲性格内向,而祝大年(nian)先生不仅主动肯定他的创作,还给予了极大的鼓励和(he)帮助。这是我父(fu)亲求学过程(cheng)中唯一一次得到老师的鼓励,这他一直记得。

展览现场,余友涵早期风景画作品

最(zui)后是改革开放后,在(zai)我父(fu)亲早期风景创作阶段,当时上海的现代主义艺术家仍多健在(zai)。其中,周碧初(chu)先生与我家有亲戚关系。上世纪七十年(nian)代末(mo),我父(fu)亲拿(na)着(zhe)一些习作给周先生看,收获了许多中肯的建议(yi),受益良多。同时,颜文(wen)梁先生等艺术家也都住得不远(yuan),我父(fu)亲通过友人推荐拜访,得到了这些前辈的一些指(zhi)点。

余友涵,《1980-1,39》

尽管他很(hen)快(kuai)进入(ru)了创作的下一个阶段,但我始终认为,他早期风景画的学习经历极为重(zhong)要,为其整个艺术生涯(ya)奠定了坚实基础。因此,我深信我父(fu)亲与中国现代美术,尤其是上海油画,存(cun)在(zai)着(zhe)紧密(mi)而直接的联(lian)系。

余友涵文(wen)献(xian)手稿

澎湃新(xin)闻:从(cong)出世的抽(chou)象(xiang)“圆(yuan)”系列,到“政治(zhi)波(bo)普”,乃至关注(zhu)传统与普通人的“啊!大家”,以(yi)及(ji)回归乡野的“沂蒙山”风景,最(zui)终回到抽(chou)象(xiang)的世界。作为儿(er)子,您(nin)如(ru)何(he)理解他在(zai)不同时期的艺术探索?

余宇:我父(fu)亲不同艺术系列的演变,与改革开放后的各个历史(shi)阶段息息相关。其中,抽(chou)象(xiang)的“圆(yuan)”系列便是其对东方审美的探索与中国现代美术构建的尝试。他试图把(ba)西方抽(chou)象(xiang)构成和(he)东方审美结合。而且当时国家刚(gang)从(cong)“文(wen)革”中恢复,这场运动对他们这代人肯定有一些影响,他或许正是希翼在(zai)创作中寻求一种宁静、祥和(he)的氛围,因此,80年(nian)代的大部分时间,他是在(zai)创作抽(chou)象(xiang)以(yi)及(ji)“圆(yuan)”系列。

余友涵,《1986 06》,160x130cm,布面丙烯,1986

关于政治(zhi)波(bo)普、《啊,大家》,以(yi)及(ji)沂蒙山风景系列,他曾有一句总结:“我呢,先画领袖,再画人民,最(zui)后画人民生活的土(tu)地。”领袖在(zai)他们这代人的生活中有非常重(zhong)要的位置;《啊,大家》系列关注(zhu)的是身边的普通人,这是他最(zui)为关切的主题。而沂蒙山系列的创作,并非出于对自然风光的审美考量(liang)。他创作这个系列是因为他有机会去到沂蒙山接触(chu)当地淳朴的人民,并被他们远(yuan)离城市喧嚣(xiao)、未受“商(shang)品社会”侵扰的生活方式(shi)所触(chu)动。因此,他所描绘的并非单纯(chun)的风景,而是“人民生活的土(tu)地”。

余友涵,《沂蒙山 05》,240x150cm,布面丙烯,2002

后来,他重(zhong)新(xin)回归抽(chou)象(xiang)。评论家薄小(xiao)波(bo)曾评价,他在(zai)创作当中,文(wen)化意识和(he)绘画意识两者始终是交织(zhi)在(zai)一起。在(zai)对社会的回应上,他多以(yi)具象(xiang)绘画的方式(shi)表达,而在(zai)绘画语(yu)言的探索中,则更(geng)倾向于抽(chou)象(xiang)表现。当两者交织(zhi),有的时候以(yi)文(wen)化意识为主,有的时候又以(yi)绘画意识为主,这是他的两条线,但两条线又相互交错。

余友涵,《东方之(zhi)痛》,226x266cm,布面丙烯,2015(继余宇先容,2015年(nian)6月1日(ri),东方之(zhi)星轮在(zai)湖北省荆(jing)州翻沉,余友涵在(zai)新(xin)闻中得知这一悲(bei)剧,在(zai)原本将要完成的“圆(yuan)”系列中加(jia)上了人物)

澎湃新(xin)闻:他在(zai)创作中是否(fou)具有某种不变的内核?

余宇:我正好可(ke)以(yi)借(jie)用这次策展人的一些总结。他们总结了三条,一条叫“动态的现代性探索”。即我父(fu)亲的创作始终是在(zai)“西方记忆-中国哲(zhe)学”和(he)“形式(shi)实践-文(wen)化意涵”这两者之(zhi)间的辩证对话,打破了线性艺术史(shi)叙(xu)述框架。这当然是比较学术的描述,以(yi)我的理解就是“文(wen)化的自力(li)更(geng)生”:无论国际(ji)上有什么好的经验(yan),大家还是要用自己的方式(shi)去创作。

展览现场, 展出的文(wen)献(xian)中,余友涵讲临(lin)摹碑帖的用笔用于绘画之(zhi)中。

展览现场,余友涵早期圆(yuan)系列作品。

策展人总结的第二条叫“抵抗的诗(shi)学”——不仅是形式(shi)的创新(xin),更(geng)是对生命异化与时代巨变的抵抗,展现艺术家在(zai)历史(shi)褶皱中保持(chi)的独立心智。我的理解就是“独立思考”。艺术家跟常识分子一样(yang),要有独立思考能(neng)力(li)。因为时代总是快(kuai)速变化,不能(neng)人云亦云,也不能(neng)被潮流带着(zhe)走。我父(fu)亲始终坚持(chi)个人的创作理念。例如(ru),在(zai)上世纪70年(nian)代,当大多数(shu)人仍在(zai)学习苏派绘画时,他已开始探索印象(xiang)派;而当行(xing)为艺术盛行(xing)之(zhi)际(ji),他又做一些看似不够前卫的抽(chou)象(xiang)画。因此,他始终保持(chi)与市场潮流的适度距离,以(yi)自己的方式(shi)创作,而非因市场或观众的期待而调整创作方向。

展览现场,余友涵后期圆(yuan)系列作品。

再是,“文(wen)化政治(zhi)的实践”。策展人认为,余友涵的艺术为中国当代艺术提供了一条另类的现代性路径,他通过自我扩展与对历史(shi)的开放姿态,重(zhong)构了民族精神与全球视野的交织(zhi)关系。我对此的理解是对于历史(shi)与未来的一种辩证思维。面对复杂的历史(shi)经验(yan),大家需要具备甄别的能(neng)力(li)。我父(fu)亲那代人对于唯物主义辩证法可(ke)能(neng)自学得比较深入(ru),所以(yi)他觉得任何(he)事情(qing)都有正反两面。包括(kuo)(大家之(zhi)前提到的)东西方的关系,大家都要在(zai)世界的范围内,或者说(shuo)在(zai)古代和(he)现代乃至将来的时间范围内寻找有价值的东西。这些大概是我认为他的创作当中,一些不变的内核。

展览现场

澎湃新(xin)闻:余友涵的社会角色是艺术家、是教师,如(ru)何(he)看待他的社会角色?在(zai)儿(er)子眼中,他是怎样(yang)的父(fu)亲?

余宇:我觉得艺术家和(he)教师两种身份是相辅相成的,他一直觉得可(ke)以(yi)通过教学研究艺术,而且可(ke)以(yi)跟他的学生们互相沟通、互相学习。所以(yi)他与学生是亦师亦友的关系。我觉得创作和(he)教学是他这辈子一直在(zai)做的两件事。

他曾经对年(nian)轻艺术教师提出“心、脑、手、眼”的建议(yi),他自己也是这样(yang)贯彻的。“心”是有一颗责任心,我觉得我父(fu)亲是有责任感的。他觉得要为中国艺术事业做出一些事情(qing)来。“脑”他觉得要有理性的、善于思考的头脑,也就是之(zhi)前提到的“独立人格”。艺术创作不是纯(chun)感性的,虽然需要感觉,但他认为更(geng)多是理性的内容,尤其去了解世界,肯定需要理性。“眼”主要指(zhi)审美观,审美观对艺术家是最(zui)重(zhong)要的,首先要有分辨美丑(chou)的能(neng)力(li)。审美观如(ru)何(he)不断提高?当然,一方面需要天赋,另一方面就是向世界上最(zui)优秀的艺术作品学习,这也是他和(he)学生讲的。他甚至强调可(ke)以(yi)先眼高手低——先有高的审美观,未来可(ke)以(yi)事半功倍。再是“手”,他强调动手实践能(neng)力(li)。所有东西不能(neng)只停留在(zai)口头上,要去实现它,要有行(xing)动力(li)。

余友涵笔记本中对于毕(bi)加(jia)索的研究。

在(zai)我的印象(xiang)中,他并非一位喜(xi)欢说(shuo)教的父(fu)亲,而更(geng)像是陪伴者,大家会一块干很(hen)多事情(qing)。比如(ru),他强调身体锻(duan)炼的重(zhong)要性,会和(he)我一起骑自行(xing)车、游泳(yong)、打网球,他以(yi)行(xing)动直接影响我。另外他觉得好的东西,他都会教给我,我小(xiao)时候他最(zui)大的爱好是摄影和(he)音乐。他喜(xi)欢西方古典音乐,会自己做音箱,属于上海第一批音乐发(fa)烧友(虽然发(fa)烧得不是很(hen)利害)。可(ke)能(neng)一个月才挣几(ji)百块钱的时候,他已经买了几(ji)千块钱的音箱了。我初(chu)中时,他给我报(bao)名参加(jia)西方古典音乐学习班。虽然当时也听不太懂,却是我的音乐启蒙。还有摄影,他给我拍照,自己印照片、放照片。小(xiao)时候我并没有特别感触(chu),,反而我40岁后,愈发(fa)意识到这些爱好的珍贵。

余友涵,《平均律》,260x207cm,布面丙烯,2010

在(zai)我的印象(xiang)中,父(fu)亲情(qing)绪稳定,至少对我非常和(he)蔼可(ke)亲,不会说(shuo)教。我推测,他在(zai)教学中也是相似的态度,对待学生同样(yang)如(ru)此。

展览现场,左为余友涵早年(nian)学习保罗(luo)·克利的作品,右为余友涵后期作品,画面中画了中国乐器。余友涵还会拉二胡。

澎湃新(xin)闻:余友涵先生的艺术遗产该如(ru)何(he)被料理、继承和(he)解读(du)?在(zai)整理他的作品和(he)文(wen)献(xian)资料时,是否(fou)有某些您(nin)之(zhi)前未曾注(zhu)意的作品或笔记,让您(nin)对他的创作或思想产生新(xin)的理解?

余宇:这次两位策展人将作品、笔记、草(cao)图,放到当时时代背景中去理解,与时间线相关的重(zhong)要历史(shi)事件、出版物也会在(zai)这次展览中有所呈现。现在(zai)年(nian)轻观众比较多,也是帮助观众理解当时的时代背景。

展览现场,“对塞(sai)尚的研究”板块

余友涵,《沂蒙山01》,260×112cm,布面丙烯,2002

策展人对作品与文(wen)献(xian)的研究极为细致(zhi),我自认并无如(ru)此耐心。例如(ru),展览中特设(she)了“对塞(sai)尚的研究”板块,其中许多作品源自父(fu)亲的旧画箱,不仅从(cong)未出版,也从(cong)未展出。我个人认为,这部分内容极具价值,尤其是两幅作品已超(chao)越学习阶段,进入(ru)了更(geng)为抽(chou)象(xiang)的创作探索。

余友涵手写自述

再者,对于原作的观看经验(yan)非常重(zhong)要。大家也是希翼尽量(liang)多做展览,因为原作的气息和(he)印刷品、或者屏幕看到差别还是非常大的。

展览现场,余友涵后期作品《桃花源》

关于“艺术遗产”的传承,首要任务是学术研究,大家正尽可(ke)能(neng)邀请国内外高水平的学者,对相关资料进行(xing)深入(ru)解读(du)和(he)研究。今年(nian)十月,清华大学艺术博物馆还将举办一场重(zhong)要的回顾展,可(ke)能(neng)更(geng)多从(cong)我父(fu)亲的创作与中国传统工艺美术之(zhi)间的关系解读(du)。不同学者与机构的研究视角可(ke)能(neng)各有侧重(zhong),但总体而言,大家遵循“总—分—总”的研究方法,即在(zai)宏观框架下,从(cong)不同角度解析其作品。

展览展出的文(wen)献(xian)