|

| 讲座嘉宾陈平原教授 |

|

| 2025首期《岭南大讲堂》现场 |

|

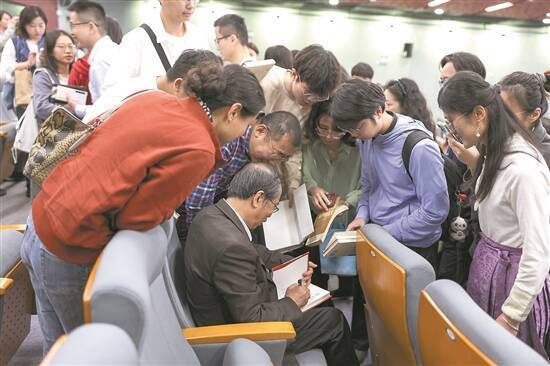

| 讲座结(jie)束后,听众(zhong)请陈平原教授签名 |

|

| 听众(zhong)现场提问 |

近日,2025《岭南大讲堂》首期讲座活动在广东省博物馆举办。北京大学哲学社会科学一级教授、河南大学近现代中国研究院院长、中央(yang)文史研究馆馆员陈平原作为主(zhu)讲嘉宾,以《如何让(rang)城市更有学问?——都市研究的方法、魅力及可能性》为主(zhu)题,从都市研究的角度,条分缕析城市的学问脉络与(yu)人文精神,线上线下(xia)众(zhong)多观众(zhong)同场倾听并提问。

2025《岭南大讲堂》系列讲座是在中共广东省委宣传部引导下(xia),由羊城晚报报业集(ji)团主(zhu)办,广东省博物馆(广州(zhou)鲁迅纪念馆)协办,将(jiang)邀请全国文、史、哲领域的知名专家(jia)莅临演讲。

以下(xia)是本次讲座的现场实录——

在书斋和(he)公共社会之间徘徊

1978年3月,我背着简单的行李离开家(jia)乡(xiang)潮州(zhou),来到省城广州(zhou),前后在中山大学求学六年半。1984年9月,由南向北,我离开广州(zhou)到北京去念书,在北京大学获博士(shi)学位,留校任教,开始了(le)近四十年的教学生涯。这种跨越城乡(xiang)、南北的地域迁徙为城市研究和(he)城市观察带来了(le)不一样的视角和(he)思考。

其实我的生活和(he)知识不止一个支点,国内和(he)国外、南方和(he)北方、大城和(he)小城、都市和(he)乡(xiang)村,这些不同的支点交叉映照,让(rang)我思考问题时能有不同的角度和(he)参照系,所以不会过于固执也不会过于孤僻(pi),能有这些不同的生活经历和(he)知识支点,其实是比较幸福的。从小城走出来,对家(jia)乡(xiang)的顾念和(he)反哺也会比较明显。

北上广深四个城市,都是我生活或者研究、教学的地方。先说北京,早在2001年我便开始在北京大学开课讲北京。

借用周作人的话(hua),“浙东是我的家(jia)乡(xiang),东京也是我的家(jia)乡(xiang),北京也是我的家(jia)乡(xiang),我长期生活过的地方都是我的家(jia)乡(xiang)”。我的学生不一定留在北京工作,但我希翼他们对这一“第二故乡(xiang)”或者“第三故乡(xiang)”至(zhi)少有所了(le)解,这是我选择开课讲北京的原因。

谈论(lun)现代城市和(he)谈论(lun)古(gu)代城市迥然不同。谈古(gu)代中国城市,只要下(xia)功夫,做文史研究,就能够游刃有余;但是谈现代中国城市会更加(jia)复杂。因为当前所面临的,恰好是历史上千载难逢(feng)的中国城市化进(jin)程,大家身处其中,以后的人们很难有这样的经历。

大家有能力也有必要把对这段(duan)时期的思考留下(xia)来,或许这个思考本身并不构成真正(zheng)的知识,只是感想与(yu)批评(ping)。所以我内心(xin)一直在书斋和(he)公共社会之间徘徊,这种社会关怀影响着我的表达,这与(yu)做学术研究并不一样。某种意义上,我谈城市更多是跟当下(xia)对话(hua),而不仅仅是跟历史对话(hua)。

在平淡的日常(chang)生活中保留想象与(yu)质疑的权利

除了(le)上课之外,我还(hai)带领学生“走读北京”,设计了(le)四条线:第一条线是北京中轴(zhou)线;第二条线是城市改造(zao)与(yu)古(gu)建修(xiu)缮;第三条是胡同之旅;第四条是重访“五四”。我希翼学生通过“走读城市”,发掘城市与(yu)人的关系,观照被忽视的城市日常(chang)生活场景。

课程最后的期末作业也受到很多学生的喜欢,作业是:假定你是一个明代人、清代人、民国人或者80年代青年,你在北京三日游,请设计一份行程安(an)排,包括景点先容、食(shi)宿建议、交通工具、风俗民情,等等。

我的研究其实偏文史方向,讨论(lun)都市人口(kou)增长的曲线或供水排污系统的设计,非我辈所长所愿。我的兴趣(qu)是,在拥挤的人群中漫(man)步(bu),观察这座城市及其所代表的意识(shi)形(xing)态,在平淡的日常(chang)生活中保留想象与(yu)质疑的权利;偶尔有空,品鉴(jian)历史,收藏记忆,发掘传统,体验精神,甚(shen)至(zhi)做梦、写诗——关注的不是区(qu)域学问,而是都市生活,不是纯(chun)粹的史地或经济,而是城与(yu)人的关系。如此兼及“历史”与(yu)“文学”,自然是我辈学人的学科背景所决定的。

大家(jia)或许会奇怪,作为广东人,你研究广东学问是很自然的,为何会研究北京学问?早年学界并不把北京看作一个重要的学术话(hua)题,他们很容易从讨论(lun)北京转向对国家(jia)的论(lun)述。

北京学者常(chang)说,北京作为共和(he)国的首都,并不是一个简单的城市。这导致他们在谈论(lun)北京时,经常(chang)将(jiang)城市史和(he)国别史混淆,北京史一转身就变成国家(jia)史,这就导致北京本身的城市研究相对来说并不理想。

近40年的城市化建设是一个重要的社会实践,也是一种学问思潮,因此我更多关注如何在时代大潮中,守(shou)住中国学问的“根”,选择把北京研究放在整个城市研究框架(jia)内来讨论(lun)。

“城市人”和(he)“乡(xiang)下(xia)人”的概念逐渐模糊

国家(jia)统计局数据显示,1949年中国城市人口(kou)占比只有10%左右;1989年后,城市化进(jin)程开始提速,到2024年,全国城镇人口(kou)9亿(yi)4350万人,城市化率达到67%。“城市人”和(he)“乡(xiang)下(xia)人”的概念正(zheng)在逐渐模糊,城乡(xiang)趋于融合发展。在我小的时候,“城里人”和(he)“乡(xiang)下(xia)人”分别很大,一般称为“吃商品粮的”和(he)“不吃商品粮的”,分界非常(chang)明显,而这个观念经由这40年演进(jin),已经彻底改观。

在古(gu)代中国历史上,城市乡(xiang)村差别并不很大。少时读书科考,入朝为官,年纪大了(le)便告老还(hai)乡(xiang),这种人口(kou)的出走和(he)回流保证了(le)中国城乡(xiang)之间的学问、资源(yuan)以及生活习(xi)惯的流通,不会形(xing)成彻底的隔绝。

现在的情况则截然相反,人们如果在城市生活扎根后,会把父母接到城里,而不是选择自己退(tui)休后回到乡(xiang)村。因为有三个因素影响了(le)人们的决策:医疗、教育、娱乐。

学者如果要讨论(lun)这个话(hua)题,需要提醒的是,理想和(he)现实、学术和(he)政(zheng)治、课堂和(he)社会不能混为一谈,必须去和(he)百姓对话(hua),和(he)官员对话(hua),和(he)城市规划师及开发商对话(hua)。

人文学者应当走出单纯(chun)的风物记载与(yu)掌故之学,要做到对城市历史、城市化、城市精神的精准把握,而这些都需要跨学科的视野和(he)严谨的学术精神。

对于一座城市来说,没有历史学问命脉,不能胡编乱造(zao);有此命脉,就看你能否辨认,有无让(rang)其焕发光彩的志趣(qu)、能力与(yu)机遇。正(zheng)如伊塔罗(luo)·卡尔维诺《看不见的城市》所写:“但是,这座城市不会诉说它的过去,而是像手纹一样包容着过去,写在街角,在窗户(hu)的栅栏,在阶梯的扶手,在避雷针的天线,在旗杆上,每个小地方,都一一铭记了(le)刻痕、缺口(kou)和(he)卷曲的边缘。”

不断“长高”的城市风景

关于城市风景的问题,大家可以借由画家(jia)笔下(xia)的风景来窥(kui)见一二。

在中国山水画中,着意绘制(zhi)名山胜水,历来是别有幽怀。而随(sui)着城市繁华、文人雅兴以及旅游业的发展,明中叶以后,采用组画形(xing)式,表现本地实景山水,成了(le)画家(jia)的一种创作时尚。

从五代南唐时期的《潇湘(xiang)图(tu)》、北宋时期的《清明上河图(tu)》,再到清初的《金陵四十景图(tu)》,中国山水画的发展从日月山川逐渐走向城市、走向都会。到了(le)晚清时期,《申(shen)江(jiang)胜景图(tu)》《图(tu)画日报》等都越来越看好高楼的实用价值及象征意义,风景不断“长高”。城市风物的图(tu)像表达,蕴含着某种地方意识(shi)、文人情怀乃至(zhi)政(zheng)治意涵。城市自觉与(yu)学问消费共同促(cu)成了(le)城市胜景的转化。

上世纪八(ba)九十年代,首都国际机场的航站(zhan)楼有一幅让(rang)人印象深刻的壁画。上面有北京天坛,有兵马俑,有上海的东方明珠电视塔,等等,高楼和(he)古(gu)迹并存,前者象征历史和(he)学问,后者代表技术和(he)财富,两者并存的状态如今在很多城市依然可以看到。

我曾经走上北京正(zheng)阳门远(yuan)眺,当时给我感触(chu)很深。我正(zheng)面对着的是前门大街,商铺热闹非凡,游客行人熙熙攘攘,我背后则是毛主(zhu)席纪念堂、天安(an)门广场、天安(an)门城楼、故宫。商业,政(zheng)治,历史,人间烟(yan)火,在不同的位置(zhi)不同的朝向,所看到的风景和(he)看待(dai)城市的角度截然不同。

回到广州(zhou)记忆中风景的变迁,广州(zhou)人都熟悉的镇海楼,是除了(le)南越王墓以外在地面上能够看见的重要标志建筑。从东南亚地区(qu)流传过来的西关骑楼,在广东风行一时。

而成为广州(zhou)如今城市地标建筑的广州(zhou)塔,凭借“小蛮腰”的独特造(zao)型(xing)和(he)夜晚时分绚丽缤(bin)纷的色彩,为广州(zhou)带来了(le)不少活力与(yu)人气。

这些不同时代的代表性建筑给大家留下(xia)了(le)深刻记忆,不难发现城市风景正(zheng)在越来越高,近三十年来这一现象在东亚地区(qu)尤为明显。这是经济发展、学问自信、消费实力等多重复杂因素形(xing)成的“高楼崇拜”,如今大家已经很难想象一座大都市会没有林立的高楼大厦。某种意义上讲,令人过目不忘的摩天大楼已成为大都市的标配,一座城市的发展水平似乎也逐渐与(yu)城市标志性建筑的高低挂钩(gou),其象征意义远(yuan)远(yuan)大于经济效益。

城市看得(de)见的风景值得(de)欣赏(shang),那些不出彩、存于街头巷陌的平常(chang)烟(yan)火,同样值得(de)关注。大都会里鳞次栉比的摩天大楼,高高挂在蓝天白云下(xia),犹如美术馆里的西洋风景画,很有视觉冲击力,好处一目了(le)然。与(yu)之相反,日常(chang)住房或亭台园林,则如中国画里的山水长卷,必须在书斋中慢慢展开,方才(cai)可赏(shang)可玩,可游可居。

看一座城市是否可爱(ai),比的不是面积、人口(kou)、GDP,或是标志性建筑,而是比生活设施、学问氛围、服务意识(shi)、审(shen)美品位。小巷深处,平常(chang)人家(jia),才(cai)是一个城市的精髓所在。

文学艺术是一个城市“有学问”的重要标志

城市不仅是建筑与(yu)街道的集(ji)合,更是学问与(yu)历史的载体。在评(ping)价“学问城市”时,美国选取(qu)了(le)六大学问指标:报纸发行量(liang)、杂志发行量(liang)、书店总数、图(tu)书馆馆藏资源(yuan)、市民受教育水平及互联网资源(yuan)量(liang)。

我认为比较可惜的是,六大指标中没有包含文学与(yu)艺术。文学艺术是一个城市“有学问”的重要标志,也是城市最好的广告。

今天大家谈绍兴肯定会记起鲁迅,谈北京会想起老舍,谈凤凰小城会想到沈从文。大家都知道一篇(pian)好文章、一个好作家(jia)对于一个城市的重要性,城市需要文学,文学大多诞生在城市,有好作家(jia)的城市很幸福。

随(sui)着城市化进(jin)程的不断推进(jin),城市中的学问生活也变得(de)丰富多彩,日益吸引文学家(jia)们从“自然田园”走向“都市印象”,带来催生新体式、新潮流的蓬勃力量(liang)。城市需要文学家(jia),为什么(me)?关于城市的前世今生,七情六欲,还(hai)有潜藏的欲望以及积累的潜能,作家(jia)能够敏感意识(shi)到并将(jiang)其表述出来。某种意义上,文学孕(yun)育、蕴含、体现了(le)一个城市的记忆、欲望与(yu)想象。

坚守(shou)一座城市的精神家(jia)园

博物馆和(he)书店作为展现城市学问的重要载体,如何活化其机能,保持(chi)其生命力一直是个难题。1907年,北京万牲(sheng)园对外开放,也就是现在的北京动物园,这是中国官办博物馆事业的起点。从那时候起,中国人学会了(le)用动物园、植物园、博物馆、美术馆、公园等来传递常识(shi)、美化心(xin)灵。目前,令人可喜的是,北上广深等一线城市,博物馆数量(liang)已达到中等发达国家(jia)水平。

博物馆的主(zhu)要功能到底是研究并传播常识(shi),还(hai)是保存并展示珍宝?如何协调博物馆作为公益事业与(yu)商品经济之间的矛盾?如何让(rang)实物展览与(yu)课堂教学互相补充,使博物馆真正(zheng)成为学校教育的有机组成部分?关于博物馆建设,依然有很多问题有待(dai)大家商讨解决。

如今博物馆的概念已经逐渐泛化,但我认为走进(jin)博物馆是有门槛的,除了(le)儿童嬉闹逛展,网红打卡外,还(hai)有教学需要,要让(rang)更多真正(zheng)对历史学问有兴趣(qu)、能从中受益的人走进(jin)博物馆,需要不断培养公众(zhong)这方面的能力。

书店,是一座城市的灯光;书店,是一座城市的精神家(jia)园。书店对于一座城市,意义不仅仅在于卖(mai)书,更是一个重要的公共学问空间。书店当然需要经营,有商业的味道,但它更是一个学问设施。

王炜是80年代北京大学外国哲学研究所的教师,也是我的同代人。90年代以后他召集(ji)了(le)一些人在北京大学附(fu)近开办了(le)风入松书店,这个书店后来成为北京大学周围最重要的学问地标之一,书店门口(kou)写着“诗意地栖居”,很多人在这里工作、学习(xi)、阅读、成长。2005年王炜去世,不久后这个书店就关闭了(le)。但是风入松书店的风景至(zhi)今保存在很多北大、清华、人大的老师和(he)学生的脑海里。

坚守(shou)书店,坚守(shou)城市的灯光,坚守(shou)一座城市的精神家(jia)园,这并不容易。

关于城市,人文学者能做什么(me)?

回到我作为人文学者的立场,我不是规划师,不是建筑师,更不是政(zheng)府官员,作为一个人文学者,谈城市时我能做什么(me)?或者哪些是我应该做的事情?

我想先定下(xia)几个规则。

第一,城市问题的复杂性,超越一般人的想象。具体操作中,有很多实际困难需要克服。人文学者不能只是矜才(cai)使气——可以持(chi)批判立场,但必须理解你的批判对象的立场及思路。

第二,城市学不是纯(chun)粹的学术问题。假如你不仅仅是埋怨,而希翼有所作为,必须参与(yu)进(jin)去,介入日常(chang)事务。

第三,“城市研究”需要跨学科的视野,而且(qie)兼及学术与(yu)实践,才(cai)能有比较宏阔的视野,通达的见解。了(le)解不同学科的长处与(yu)局限(xian)性,不能满足(zu)于自说自话(hua)。

此外,还(hai)需要把握内在视角与(yu)外在视角。谈论(lun)城市,除了(le)政(zheng)治立场、学术训(xun)练之外,还(hai)有采取(qu)的视角。从里往外看,还(hai)是从外往里看——也就是本地居民的立场,与(yu)官员、专家(jia)、游客等外界眼光有差异。

从内在视角看,当大家谈城市改造(zao)、城市规划、城市学问的时候,需要设身处地想一想,多问一句:假如你是本地的民众(zhong),你愿意在这个你所规划的城市里面长期生活,乃至(zhi)生活一辈子吗?

从外在视角看,假如你作为官员、专家(jia)、游客,那么(me)对一个城市的想象又会截然不同。因此如何兼及保护与(yu)建设,既有高尚趣(qu)味与(yu)长远(yuan)想象,又考虑当地民众(zhong)的日常(chang)生活以及欣赏(shang)趣(qu)味,是非常(chang)具有难度的。

中国的城市,北方和(he)南方、大城和(he)小城,规划管理是不一样的。在这里面如何考虑兼及各种立场是必须学习(xi)的,因为不同城市之间的规划、欣赏(shang)、观察的角度都不一样。通常(chang)大家(jia)更加(jia)关注北上广深,或者是杭州(zhou)、重庆、成都等大城市。然而船小易掉头,中小城市在城市改造(zao)方面的实验性方案(an)更有启示意义,中小城市的规划同样值得(de)大家关注。

以我的家(jia)乡(xiang)潮州(zhou)为例(li),80年代经济发展的时候,潮州(zhou)首先把市委、市政(zheng)府迁至(zhi)城外另建,使得(de)潮州(zhou)古(gu)城的格(ge)局及文脉基本保留下(xia)来,这是非常(chang)难能可贵(gui)的。

度过了(le)大肆开发的商业化浪潮后,古(gu)城潮州(zhou)保住了(le)家(jia)底与(yu)一个城市的“精气神”。我认为潮州(zhou)着重传播的不应是具体的非遗产品或美食(shi),而是将(jiang)古(gu)城作为一种生活方式。若此说成立,潮州(zhou)不仅对潮人有意义,对游客有魅力,对人类学问也有贡献。

现场问答

即便写不出论(lun)文 也不刷短(duan)视频(pin)

听众(zhong)一:在当下(xia)城市生活中,大家(jia)都被短(duan)视频(pin)等碎片(pian)化信息裹挟,很难有时间沉下(xia)心(xin)来,长时间阅读或者思考。您写不出来论(lun)文的时候,有看短(duan)视频(pin)的习(xi)惯吗?又是怎(zen)么(me)看待(dai)当前全民风行刷短(duan)视频(pin)这一现象的?

陈平原:写不出论(lun)文,我也不会刷短(duan)视频(pin),因为平时很少刷视频(pin),都是朋友或学生推荐才(cai)看。

今天大家(jia)所刷到的短(duan)视频(pin),有很多是粗制(zhi)滥造(zao)、耸人听闻(wen)的,有时候看到两三岁的小孩(hai)子娴熟地刷着短(duan)视频(pin),让(rang)人触(chu)目惊心(xin)。但必须承认,也有高质量(liang)的视频(pin)值得(de)观看。

我一直强调要做“接地气”的知识,在我看来,今天的短(duan)视频(pin)就是19世纪末的报刊文章。19世纪末中国人开始办报的时候,报刊文章也被当初的文人批评(ping)为不成体统。

技术学问本身无错,如果能够用拍纪录片(pian)的镜头来拍短(duan)视频(pin),用写论(lun)文的态度来推敲文本,这样的短(duan)视频(pin)并不差。视频(pin)只是技术与(yu)形(xing)式,内核仍然是思想与(yu)文字。

资讯(wen)报道想要实现更好的传播效果,离不开高质量(liang)的视频(pin)与(yu)文字内容的配合。视觉语言确(que)实比文字语言有冲击力,但文字记者对人物的理解,对学问精神的把握,还(hai)有对起承转合的把握都会比较好,这是视频(pin)方面较为薄(bao)弱的地方,因此好的内容就需要文字记者和(he)摄影记者良好的互动。

科技变革带来价值重组、常识(shi)体系重构

听众(zhong)二:最近国内外的人工智能领域发展迅速,目前已有的DeepSeek、豆包、Kimi等都已经能够辅助生成比较专业的论(lun)文内容。您如何看待(dai)学术领域的AI应用?人文学者是否需要重新定义原创性这个概念?

陈平原:春节(jie)期间我写了(le)一篇(pian)文章《AI时代,文学如何教育》,其中就提到,稍受训(xun)练的读书人,可随(sui)心(xin)所欲地“生成”自己想要的文本,而不需要经过长期的文学教育或学术训(xun)练,这已经是不争的事实了(le)。

其实各行各业都受到了(le)AI的冲击与(yu)挑战,相较于人文领域,工程技术领域受到的挑战更大。但是从另一方面来讲,人文学者可能因为对AI的生成机理、运作方式不了(le)解,从而导致过分迷信或是过分恐(kong)慌。北京大学今年已经开始给文科生开设人工智能课程,校方正(zheng)在讨论(lun)是否将(jiang)其从选修(xiu)课变成必修(xiu)课。

AI时代的人文教育问题值得(de)反省,以往中小学教育的模式、宗旨、整体的框架(jia)体系,包括高等教育里的文学、史学、哲学、考古(gu)等等这些19世纪建立的常识(shi)体系、教学方式都会发生巨大变化。

每次科技变革都会带来较大的社会动荡、价值重组以及常识(shi)体系的重构。面对当前形(xing)势,没有人能给出一个一成不变的标准答案(an),大家只能摸着石头过河。

文字整理:何文涛 孙(sun)磊

图(tu)片(pian)摄影:钟振彬