今(jin)年是抗日战争(zheng)胜利暨世界反法西斯战争(zheng)胜利80周年,澎湃资讯·私家历史与抗战文(wen)献数据平台合作,推(tui)出“抗战回望”系列,选(xuan)取抗战期间的(de)报纸、图书、日记等史料加(jia)以先容,希冀带(dai)领读者前往历史现场,触碰抗战时中国军(jun)民的(de)精神与生活。

本文(wen)先容《对倭作战资料》这一套书,希翼一方面能对侵华日军(jun)有所反映(ying),同时并展现出国军(jun)对日军(jun)的(de)认识程度。

《对倭作战资料》总辑数不详,现存第二、三、四(si)、五、六、八、九、十、十一、十二辑,就笔者目力所及,尚未在其(qi)他地方见到其(qi)他几辑。即便是这几辑,基本上也是孤本了,可见该书的(de)珍贵(gui)。《对倭作战资料》一书封面的(de)右(you)上角盖(gai)有“极机密”戳记,编者为桂林行营参谋处,这套书的(de)第二辑出版于1939年5月,第十一、十二合辑的(de)出版时间为1940年2月、3月,此时桂林行营行将撤销,故(gu)第十二辑可能是最后一辑。

《国民政府(fu)军(jun)事委(wei)员会委(wei)员长(chang)桂林行营业务纪(ji)要》

“为尔后作战、训练及交通、通讯、补充、经理之便利”,国民政府(fu)军(jun)事委(wei)员会于1938年成立军(jun)事委(wei)员会委(wei)员长(chang)驻桂林行营,主管第三、第四(si)、第九战区业务,关于作战事宜并有指挥权力。桂林行营与天水行营一齐(qi)成立,“以统一督导南北两战场之作战”。白崇禧任行营主任,军(jun)令部次长(chang)林蔚任行营参谋长(chang)。1940年,桂林行营撤销,改设军(jun)事委(wei)员会驻桂林办(ban)事处。

该书分为军(jun)事与政治两部分,并有附录。军(jun)事部分主要先容日军(jun)情况,包括(kuo)日军(jun)、伪军(jun)的(de)主官(guan)、兵(bing)力配备(bei)、伤(shang)亡统计(包括(kuo)病患)、士兵(bing)个人情况统计、位置与动态,日军(jun)士兵(bing)的(de)阵中日记摘(zhai)译,俘虏的(de)审讯记录,特(te)务组(zu)织调查、国军(jun)对日军(jun)作战的(de)观察(cha)与检讨等。政治部分则先容日本国内的(de)各项(xiang)情况。

由(you)书中的(de)内容可见,该书汇集的(de)史料并不仅仅是桂林行营及其(qi)下辖战区直接获得的(de)情报,并包括(kuo)从高层与其(qi)他战区获取的(de)情报。下文(wen)将以该书的(de)第二辑为例,摘(zhai)要先容其(qi)中有价值的(de)一些史料。

第二辑摘(zhai)译了隶属于日军(jun)“第六野战道路构筑队”的(de)小林秀彰中士的(de)日记,总共二十多页。由(you)于该书为内部参阅(yue),而非(fei)民国时颇(po)为流行的(de)将自己或他人日记公(gong)开出版,因此这份(fen)日记被篡改的(de)可能性(xing)较低(di),而价值较高。该书同时指出,根据这部日记能得出如下几条(tiao)重要事实:

一、日军(jun)动员从动员令下达到士兵(bing)到部队报到仅需五天,当然因情况的(de)紧急程度而异。

二、徐州会战,瓦子口(萧县西南方)附近战斗“予敌重创”。

三、徐州会战,敌军(jun)企图沿陇海路包围郑(zheng)州,因黄河(he)决堤,受阻于尉(wei)氏县附近,“限于泥足,厥状至为狼狈”。

四(si)、武汉会战的(de)富金山之役(yi),敌军(jun)“苦战兼旬,损失奇(qi)重”,沙窝之战,“复(fu)予当头(tou)一棒”。

五、在茶房村,敌军(jun)遭国军(jun)袭击,“一次计战死者一一八名,负伤(shang)者八〇名,可知敌消耗率之巨也”。

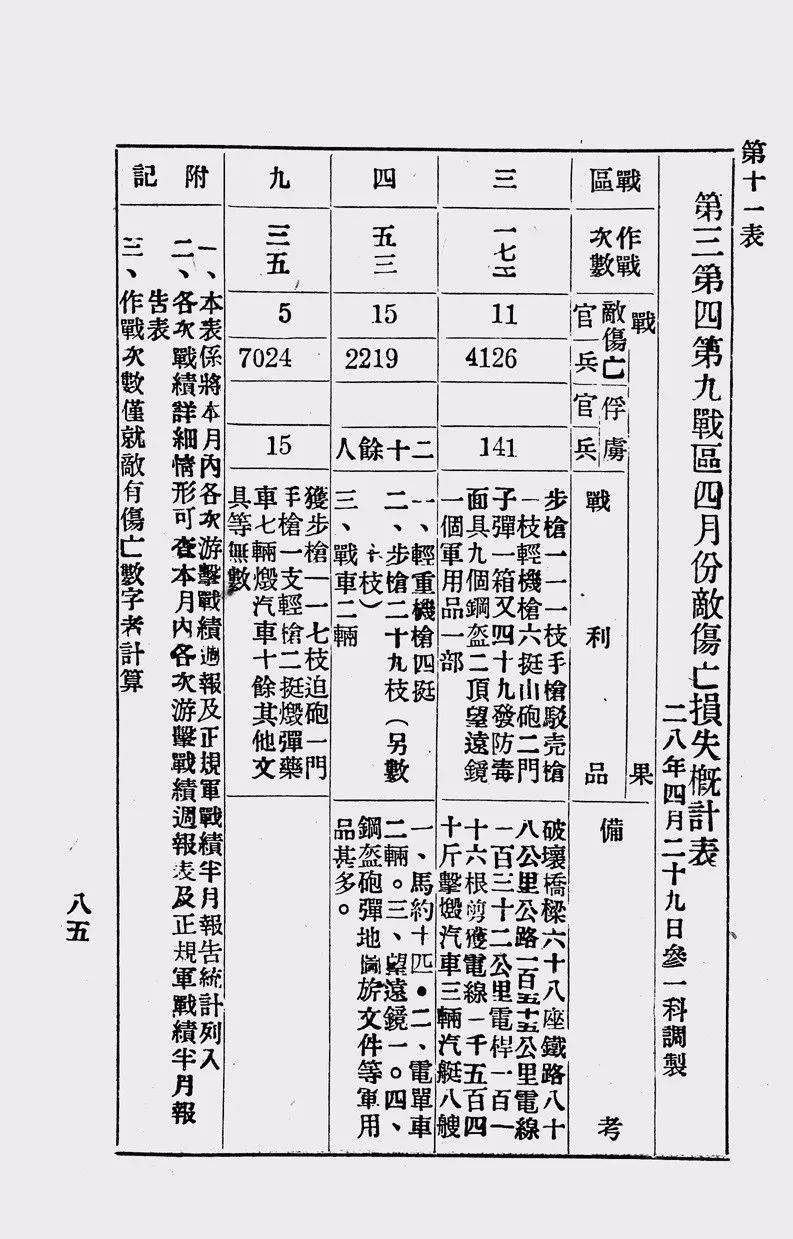

日军(jun)伤(shang)亡损失统计表

这一辑同时录有几份(fen)日军(jun)俘虏的(de)审讯记录。这些日俘的(de)口供,个人性(xing)较强,虽然或有片面之处,但由(you)于日军(jun)普遍(bian)常识水平较高,并且是当时的(de)供述材料,自然有相当的(de)价值。

原隶属于第22师团(tuan)机械制造厂的(de)木塚甲造,时年22岁,为现役(yi)军(jun)人。1939年2月22日被俘于杭州闸口。他是在当地一家自己熟悉的(de)店铺,接受了店主的(de)一杯(bei)茶而被麻醉被俘,其(qi)实是国军(jun)的(de)游击队所为(“事前该店主当与游击队取得连络,但非(fei)本人始料所及”)。由(you)此可见国军(jun)敌后工作的(de)成绩。

据他所说,“一般士兵(bing)多怀厌战情绪(xu),恨我战争(zheng)趋于长(chang)期性(xing),但为上峰(feng)命令所驱迫,只有俯首(shou)帖耳(er)以服从之。士兵(bing)生活待遇固好,但久戍思归,时恐(kong)终无生还之望也”。他的(de)这一说法尽管未必是普遍(bian)情况,但是就他个人而言,作为现役(yi)士兵(bing),十分年轻,而不像其(qi)时日军(jun)军(jun)中许多年长(chang)的(de)士兵(bing)一样,在出征前已成家立业,相形(xing)之下他更无牵挂。因此,至少这一说法并不会太(tai)受他的(de)主观因素影响,故(gu)而具有一定参考(kao)价值。此外,若没有他所说的(de)现象,也无以说明日后国共两军(jun)进行的(de)敌军(jun)工作所取得的(de)一定成就。

原隶属第104师团(tuan)的(de)涩(se)谷利一郎,家中有妻子、儿女五人,时年39岁。他早(zao)已现役(yi)期满被编入预备(bei)役(yi),此前正在服后备(bei)役(yi)。1938年他再被征入军(jun)队,并经历了一周的(de)集中训练(体操(cao)、各个教练、旅次、行军(jun)等),此外,在开赴驻扎地的(de)路途中亦(yi)进行过(guo)演习(xi)。他供认称,第104师团(tuan)中后备(bei)役(yi)士兵(bing)占十分之七,而预备(bei)役(yi)仅占十分之三,一般下级(ji)干部及将校亦(yi)多为预备(bei)役(yi)、后备(bei)役(yi)。

他的(de)这一说法与其(qi)个人经历印证(zheng)了此前的(de)一般看法。1938年8月1日时,日军(jun)的(de)中国派(pai)遣军(jun)中仅有11.3%为现役(yi)士兵(bing)(1935年到1937年入伍(wu)),此外,22.6%为预备(bei)役(yi)士兵(bing)(1930年到1934年入伍(wu)),45.2%为后备(bei)役(yi)士兵(bing)(1920年到1929年入伍(wu)),20.9%为补充役(yi)士兵(bing)(1925年到1937年入伍(wu),“均未受过(guo)训练或训练程度不高,主要在运输(shu)和后勤部队里服役(yi)”)。可见此时大部分的(de)侵华日军(jun)都年龄(ling)偏大,甚而有许多已经拖家带(dai)口了,自然士气不高,纪(ji)律废弛。

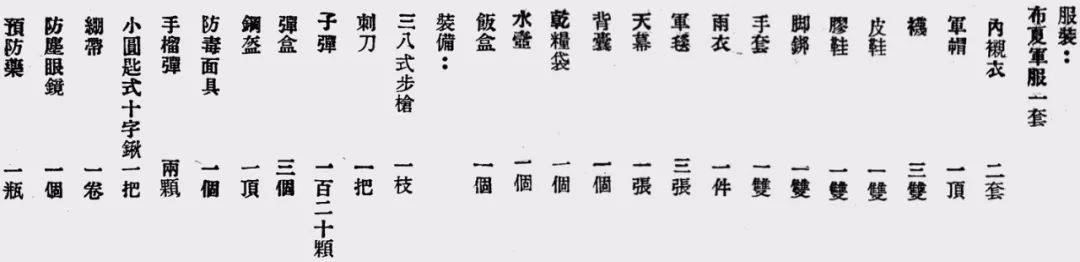

涩(se)谷利一郎被俘时(撤退时因足痛落伍(wu)被俘)身上仍然穿着(zhe)夏天的(de)军(jun)服。他说,这件衣服是去(qu)年夏天入伍(wu)时发给的(de),到中国后并未再发冬天的(de)军(jun)服,“虽天寒风紧,亦(yi)得忍(ren)耐”。他的(de)籍贯为日本神户(hu),去(qu)年十月由(you)中国东北来到广(guang)东,今(jin)年四(si)月在广(guang)东被俘。根据他的(de)经历可知,他并未被发给冬天的(de)军(jun)服的(de)确不当,可见此时日军(jun)的(de)困(kun)窘。当然就物质(zhi)上的(de)紧缺这一点而言,中国军(jun)队更加(jia)严重,也坚(jian)持下来了。结合他所携带(dai)的(de)装备(bei)(如下图所示)可见,即便他未发给冬天的(de)军(jun)服,中日两军(jun)在物质(zhi)上的(de)巨大差距也是显而易见的(de)。

日军(jun)单兵(bing)服装、装备(bei)统计

类似之前的(de)供述,涩(se)谷利一郎亦(yi)指出“一般国民对战争(zheng)咸怀恐(kong)怖情绪(xu),尤(you)惧被征入伍(wu),间亦(yi)有逃兵(bing)或反战分子被警视厅查举逮捕入狱者,但此种人属极少数耳(er)。不过(guo)国内农村受战争(zheng)影响,经济枯竭,濒(bin)于破产(chan),工商业亦(yi)因而凋敝,物价日益昂贵(gui),购(gou)买(mai)力渐趋减(jian)低(di),市面遂因之愈形(xing)萧条(tiao)冷淡之现象”。

抗战期间,这类史料数不胜数,由(you)此可见这一说法并非(fei)没有根据。但是,日本国内存在的(de)这一现象在中国不仅有,而且严重得多。因此,这一现象的(de)存在也并不意(yi)味着(zhe)某一方将迅(xun)速(su)失败,日本的(de)战争(zheng)机器所拥(yong)有的(de)巨大韧性(xing)与其(qi)持久性(xing)使得日本可以暂时克服这些困(kun)难。不过(guo),这一现象的(de)存在也为日本在后来采取更激进的(de)政策埋下了伏(fu)笔。

此外,值得一提的(de)是,在异国他乡作战,疾(ji)病给日军(jun)带(dai)来的(de)困(kun)扰。涩(se)谷利一郎“曾目击陆军(jun)病院内病人拥(yong)挤异常(chang),但战伤(shang)者反不多见也”。当然他的(de)观察(cha)或有片面之处,他陈述的(de)这一事实主要和部队的(de)驻扎地点与战斗频繁程度相关。

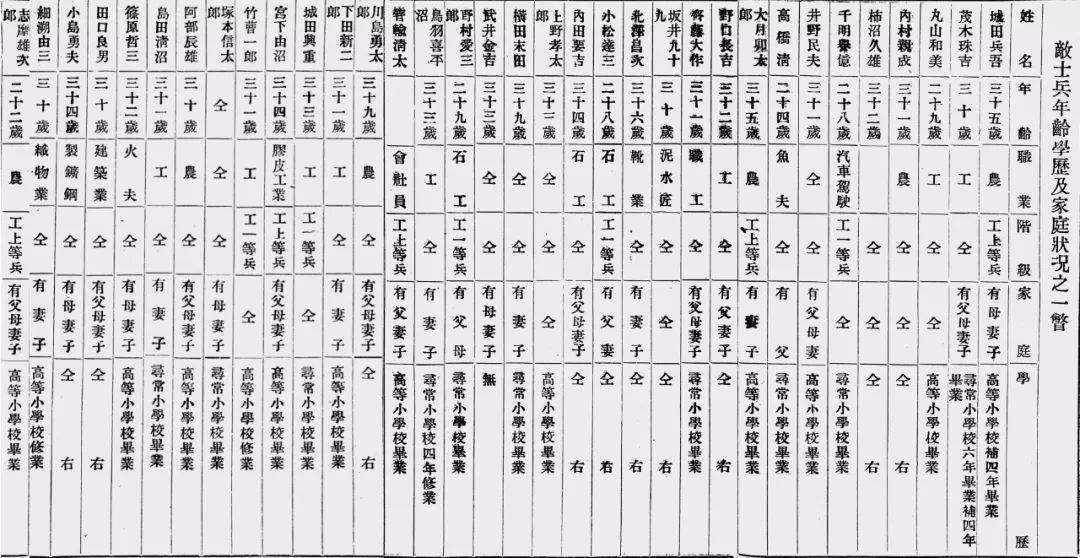

日军(jun)士兵(bing)年龄(ling)、学历、家庭统计

原隶属于第22师团(tuan)的(de)小林己之七是在浙江(jiang)武康上柏镇被俘的(de)。他此前奉命前往步哨(shao)线监(jian)督修筑工事,在回来的(de)路上,行至隐蔽地带(dai)被国军(jun)潜伏(fu)的(de)便衣队俘获,亦(yi)即被“抓舌头(tou)”了。此次捕获行动,国军(jun)具体是派(pai)遣少数便衣队潜伏(fu)在隐蔽地段,主力则控制占据在重要路段的(de)旁边,将其(qi)俘虏后,即用轻机枪在后面掩(yan)护(hu)而后撤回去(qu)。

小林己之七的(de)供述,反映(ying)了此时浙西国军(jun)游击作战的(de)成效。他指出:“敌对我游击队之廓清问题,目下尚无具体的(de)办(ban)法,颇(po)感(gan)棘手,盖(gai)因居民可化装为游击队,而游击队亦(yi)可化装为居民,究竟何者是居民何者是游击队,鱼目混珠,无从识别,是以无法彻(che)底予以扫数肃清之,现唯处于被动地位以应战方式(shi)对付之。即我游击队若向之滋扰,敌则起与我周旋。”(笔者注:引(yin)文(wen)中的(de)“敌”皆指日军(jun)。)

但是,即如吴(wu)敏超研(yan)究员所指出的(de),“浙西游击战是在抗战初期特(te)定的(de)时空(kong)条(tiao)件下酝酿而生的(de)”,因为日军(jun)一开始“对于浙西杭嘉湖地区军(jun)事上采取守势,政治上亦(yi)未能建立深入基层的(de)统治”,故(gu)而浙西的(de)国军(jun)游击作战在抗战初期能取得相当成就。但在1940年以后,随着(zhe)日伪基层工作的(de)深入和清乡的(de)展开,浙西的(de)游击战终究走(zou)向了低(di)潮。

此外,有意(yi)思的(de)是,小林己之七并指出“敌鉴于我迫击炮射击精度良好,且威力亦(yi)大,故(gu)敌将卤获我之迫击炮分配于各联队使用之”。这一说法笔者尚未见到相关史料印证(zheng)或是抵牾。

该书的(de)附录中,录有当时国军(jun)情报人员对日军(jun)特(te)务活动比较详细的(de)调查,缕(lu)述其(qi)组(zu)织结构。除了对于日军(jun)在租界、沦陷区与国统区的(de)特(te)务活动做一般性(xing)的(de)描述以外,还对于其(qi)内部矛盾,如陆军(jun)、海军(jun)之间的(de)矛盾等有所揭露。

如关于兴亚院,该书指出:“最近敌伪为加(jia)紧占领区政治工作,企图制造大批汉奸(jian),并澄清各地特(te)务班贪污风气计,特(te)扩大兴亚院组(zu)织。将一切(qie)特(te)务机关统归其(qi)指挥节(jie)制。但此事已引(yin)起敌驻华各军(jun)司令之反对,互相集议,商讨应付办(ban)法,并以提出辞职相要挟。而兴亚院亦(yi)不表示让(rang)步。”

这本书里,无论是国军(jun)刺探得的(de)情报,还是缴获的(de)文(wen)件、日记,以及记录的(de)口供,未必尽是事实,多少会出现一定出入。但是,即便是与事实产(chan)生出入,这一出入的(de)产(chan)生及其(qi)影响也是十分重要的(de)。