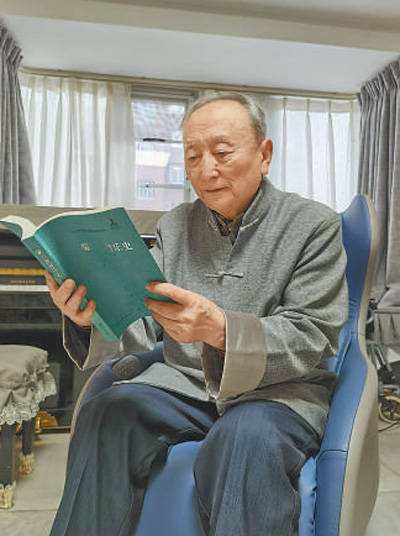

乌兰杰在先容《蒙古族音乐史》一书。

本报记者(zhe) 郑海鸥(ou)摄

早年的乌兰杰。

受访者(zhe)供图

人物(wu)小传

乌兰杰,1938年出生,音乐理论家、教育家,中央民族大学(xue)研(yan)究员、中国音乐学(xue)院特聘博士生导师(shi),在蒙古族音乐理论研(yan)究、非物(wu)质学问遗产保护、人才培养等方面作出贡献(xian),编写《蒙古学(xue)百科全书·艺(yi)术卷》等多部(bu)专著,其撰写的《蒙古族音乐史》(汉文版)曾荣获中国艺(yi)术研(yan)究院首届“杨(yang)荫(yin)浏音乐学(xue)术提名”。

乌兰杰,在蒙古语里的意思是“生命力很强的茅草”。今年87岁(sui)的乌兰杰,思路清晰,说起毕(bi)生热爱的蒙古族音乐、舞蹈、美术等,他旁征博引、滔滔不绝,充满(man)激情。这棵谦逊又顽强的“茅草”,扎(zha)根草原,历(li)经风雨,撰写《蒙古族音乐史》,推动蒙古族音乐的理论化、体系化,为民族音乐的传承发展贡献(xian)了自己的力量。

蒙古族音乐很丰富,怎能没有(you)自己的音乐史

乌兰杰的家里,电视机和电脑旁都有(you)一支笔和一个本,每当(dang)看(kan)到(dao)学问艺(yi)术方面的新(xin)信息,他就马上记录下来(lai)。“我虽然年纪大了,但每天都闲不住。”乌兰杰说,看(kan)新(xin)闻(wen)、看(kan)书,浏览学(xue)术动态,是他每天的必修课,“不能让自己落后于时代”。

乌兰杰把(ba)厚(hou)厚(hou)的一摞手稿(gao)递给(gei)记者(zhe),讲述自己和蒙古族音乐的不解之缘,眼(yan)中流露出自豪和喜悦,如同(tong)喝了一碗奶茶、听了一曲长(chang)调(diao)……

“科尔沁民歌融(rong)进大家的生活里,更淌进了我的心灵深处。”乌兰杰出生于一个科尔沁民歌世家,母亲是当(dang)地有(you)名的长(chang)调(diao)歌手,他自幼浸润在民歌的海洋(yang)里。1946年,乌兰杰的姐姐进入内蒙古文工团工作,“姐姐把(ba)我从村里接到(dao)城里读(du)书,让我看(kan)到(dao)了更广阔的艺(yi)术世界。”当(dang)时文工团里汇集了一批优秀的民间艺(yi)人,乌兰杰经常跟大家一起交(jiao)流,如饥似渴地学(xue)习音乐常识。

1959年,乌兰杰考入中央音乐学(xue)院音乐学(xue)系。“学(xue)习了世界各地的音乐史后,我在想:蒙古族音乐也很丰富,怎能没有(you)自己的音乐史?”他萌生了一个朴素的想法,就是“写一部(bu)蒙古族的音乐史”。

“此(ci)前,对蒙古族音乐的梳理大多停(ting)留在概述阶段(duan),缺乏理论性、系统性和专业性。这样(yang)的情况下,音乐作品再丰富,创作和教学(xue)也不系统。”乌兰杰说,“只有(you)把(ba)草原音乐实践(jian)提升到(dao)音乐理论和音乐史的高度,其传承发展才能有(you)深厚(hou)的依托。”

于是,年轻的乌兰杰走上了蒙古族音乐史写作的漫(man)漫(man)长(chang)路。

采集90多首科尔沁长(chang)调(diao)民歌,抢救即将消亡的民族音乐

蒙古族有(you)句(ju)谚语:假如有(you)三个蒙古族人骑马同(tong)行,他们当(dang)中必有(you)两个是歌手,若问他们的歌有(you)多少,草原上的路有(you)多长(chang),他们的歌就有(you)多长(chang)。蒙古族民歌浩如烟海,但相关文献(xian)资料很少。怎么办?自己整理。

日(ri)复一日(ri),年复一年,乌兰杰几乎翻遍了所有(you)能找到(dao)的蒙古文典(dian)籍。他还查阅了二十四史中的《汉书·礼乐志》,以及元明(ming)清文人学(xue)士文集,从中搜寻有(you)关蒙古族音乐的史料。他还把(ba)目光投向了《马可(ke)·波罗游记》等国外著作,希翼能从中找到(dao)关于蒙古族音乐的记录。乌兰杰说:“我在大学(xue)图书馆借(jie)书看(kan)书,把(ba)当(dang)时能找到(dao)的资料几乎都看(kan)遍了。现在一些(xie)学(xue)生在翻阅图书馆书籍时,会兴奋地跟我说,‘借(jie)阅卡片上总能看(kan)到(dao)您(nin)的名字!’”

翻阅《蒙古族音乐史》,其资料来(lai)源的广度令人惊叹——除了援引古今中外的各类文献(xian),阴山(shan)岩画、鄂尔多斯青(qing)铜器(qi)、元代古墓壁(bi)画,考古发现的乐器(qi)、舞蹈、服饰(shi)等资料,统统都能见(jian)到(dao)。所下功夫之深,可(ke)见(jian)一斑。

随着研(yan)究工作的深入,乌兰杰感(gan)到(dao),要获得一手的鲜活资料,不能只待在书斋,他决定回到(dao)草原实地采风。

1963年、1964年连续两年暑假,乌兰杰回乡采风。“那(na)时候交(jiao)通不便,村和村之间往往有(you)几十里路,而(er)且路上十分危险。”乌兰杰采风过程中,遭遇过野狼,还有(you)一次过河差点(dian)溺(ni)水,“匆忙之间,我下意识地把(ba)装有(you)民歌的书包顶(ding)在头上,幸好有(you)路人看(kan)到(dao)了,救我上岸。”

乌兰杰走了许多村庄,向民歌歌手请(qing)教,采集发掘了300多首民歌,其中包括90多首长(chang)调(diao)。“当(dang)时,很多人认为科尔沁长(chang)调(diao)民歌已经快要消亡,流传下来(lai)的不过十来(lai)首,而(er)我采集了90多首科尔沁长(chang)调(diao)民歌,带有(you)抢救性质。后来(lai)我还出版了一本《科尔沁长(chang)调(diao)民歌》。”

常年奔走劳累,乌兰杰的右(you)膝半月板受损,走路必须拄拐(guai)。

完(wan)成资料分类整理后,他开始进行专题研(yan)究、断代研(yan)究……蒙古族音乐史写作的准备工作基本结束时,距离(li)萌生想法的1959年,已经过去了30余年。

横轴是时间轴,竖轴排列着民歌、器(qi)乐、史诗等草原音乐门类

1993年,乌兰杰正式开始《蒙古族音乐史》的写作,历(li)经5年,终(zhong)于出版。但这不是终(zhong)点(dian),一旦发现新(xin)线索、新(xin)史料,他就立即(ke)记录下来(lai)并深入研(yan)究。他不断地把(ba)音乐界的一些(xie)新(xin)鲜事、新(xin)人才、新(xin)成果补充进去,2019年,《蒙古族音乐史》再版发行。

乌兰杰说:“如果说我做了什么有(you)益的工作的话,那(na)就是,我用(yong)将近(jin)一辈子的时间,为草原音乐史画了一个很大的坐标系。横轴是蒙古族音乐发展从古至今的时间轴,竖轴排列着草原音乐的各个门类——民歌、器(qi)乐、史诗等,以此(ci)形成了一个理论框(kuang)架。”

乌兰杰很关心古老民歌的当(dang)代发展:“文艺(yi)工编辑(zhe)要在吸取传统学问精华的基础(chu)上进行创新(xin),比如杭盖乐队创作的歌曲,既有(you)传统音乐的根基,又融(rong)入了很多流行元素,让古老的蒙古族民歌在当(dang)下收获更多的听众。”

“我还有(you)很多事没做完(wan)。”如今,带学(xue)生、做音乐普及、搞学(xue)术研(yan)究,乌兰杰忙得不亦乐乎,“我有(you)个‘510写作计划’——采风收集到(dao)的材料,还能写5部(bu)理论专著;这些(xie)年积累的民间传说、历(li)史故事,还可(ke)以写10本书。我要努力把(ba)这些(xie)东西写完(wan),给(gei)年轻人留下更多研(yan)究资料。”

记者(zhe)手记

走过千(qian)山(shan)万(wan)水,一生与(yu)蒙古族民歌相伴

乌兰杰诗意的表(biao)达、洒脱(tuo)的气质,像长(chang)调(diao)一般,让人久久不能忘怀。艺(yi)术,深深滋养了这位(wei)老人。

他走过千(qian)山(shan)万(wan)水,一生与(yu)蒙古族民歌相伴,把(ba)研(yan)究写在大地上,让草原音乐有(you)了自己的理论体系。乌兰杰相信歌海无涯,学(xue)无止境(jing),预备再写5部(bu)理论专著、10本书。讲到(dao)这些(xie)的时候,老人家的腰挺得直直的。

是什么力量让乌兰杰毕(bi)生专注(zhu)于一件事?想必是“热爱”和“责任”。热爱,是投入事业、乐于为之付出的第一步;责任,是遭遇困境(jing)、勇于直面挑战(zhan)的原动力。热爱与(yu)责任相伴,便能矢(shi)志不渝。

大家每个人不妨(fang)也像乌兰杰一样(yang),把(ba)“小我”的热爱与(yu)“大我”的责任相结合,有(you)梦想、敢奋斗,一辈子坚持做好一件事,便能书写不凡的生命乐章。(本报记者(zhe) 郑海鸥(ou))

《 人民日(ri)报 》( 2025年04月08日(ri) 06 版)

责编:李磊、王瑞景