4月(yue)24日,由中(zhong)国文物报社(she)、中(zhong)国考古学会主办(ban)的2024年度“全(quan)国十大(da)考古新发现”在(zai)京揭晓(xiao)。入选的十个项目内容丰富多样,从史(shi)前聚落遗址到都城(cheng)遗址,从中(zhong)原到边疆,从新发现的遗址到持续发掘研究半个世纪以上、“老树(shu)开新花”的遗址,涵盖甚(shen)广,是中(zhong)华(hua)文明博大(da)气象的实证。

四川资阳濛溪河遗址群(qun):国际罕见(jian)的远(yuan)古社(she)会“百科全(quan)书式”遗址

东亚现代人(ren)从哪里走来?四川省资阳市濛溪河遗址群(qun)的发现为解开这个谜(mi)题提供了系(xi)统性的全(quan)新证据。

四川省文物考古研究院(yuan)旧石(shi)器考古研究所所长郑喆轩先容,濛溪河遗址群(qun)第一地点(dian)(即濛溪河遗址)距今8万至(zhi)6万年,是现代人(ren)演化的关键阶段。遗址饱水的埋藏环境(jing)如同时光胶囊,将远(yuan)古人(ren)类的生活画卷完整定格,是国际罕见(jian)的、同时包含丰富石(shi)器、动物与植物遗存的“百科全(quan)书式”遗址。

在(zai)这里,肉、菜、果、药俱全(quan),早期(qi)现代人(ren)的完整“食谱”惊艳世界(jie)。许多植物在(zai)人(ren)们今天的生活中(zhong)依然持续利用,对药用植物信息(xi)的提取更是开创了人(ren)类演化历史(shi)研究的新领域、新纪录,意味着“神农尝百草”的行(xing)为可能在(zai)数万年前已经开始,勾勒出一幅“食药同源”的古老智(zhi)慧图景。

石(shi)器、骨器及木(mu)器上多样的刻画和穿孔是东亚首次集中(zhong)性、系(xi)统性出现的象征性行(xing)为证据,结(jie)合动植物等(deng)其他发现和利用证据,展现了东亚早期(qi)现代人(ren)意识及社(she)会行(xing)为的复杂性。过去(qu),一度有观点(dian)认为东亚古人(ren)类陷入了发展“瓶(ping)颈”,但濛溪河遗址群(qun)的发现有力地证明,他们并未“沉(chen)寂”,相反,可能是充满创造力的“领跑(pao)者”。

中(zhong)国社(she)会科学院(yuan)学部委员、中(zhong)国考古学会理事长陈星灿表示:“遗址对研究东亚现代人(ren)起源演化具有无可替代的重(zhong)要价值。我个人(ren)认为它是一个世界(jie)级的发现。”

浙江仙(xian)居下汤遗址出土的上山学问典型器物

浙江仙(xian)居下汤新石(shi)器时代遗址:万年稻作农业的实证

下汤遗址贯穿新石(shi)器时代的始终,2.5米厚的学问层堆(dui)积浓缩了人(ren)类五(wu)千多年的生活图景:从下往上,依次留下了上山学问、跨湖桥学问、河姆渡学问、好川学问四个阶段古人(ren)类的生活痕迹,为研究区域学问演变和万年稻作农业史(shi)提供了连续性的新材料(liao)。

万年前的浙江古村落什么样?考古发现为人(ren)们还原了上山学问土台林(lin)立、环绕中(zhong)心台地的聚落形态及其动态发展的过程。浙江省文物考古研究所研究馆(guan)员仲召兵先容,在(zai)下汤遗址的北部和东部发现10多座上山学问时期(qi)的人(ren)工堆(dui)筑土台,基本呈南(nan)北向排列(lie),构成上山学问时期(qi)最为醒目的聚落景观。“各土台可能对应于基本的社(she)会组织单(dan)元,是上山学问及早期(qi)稻作农业社(she)会的聚落形态和社(she)会结(jie)构的重(zhong)要突破。”这里不仅是仪式的空间,也是人(ren)们居住和生活的空间。

下汤遗址发现的大(da)量器物坑(keng)可能是一种特殊形式的墓葬,为了解南(nan)方早期(qi)稻作农业社(she)会的人(ren)类行(xing)为观念提供了关键材料(liao)。

“遗址全(quan)景式呈现了早期(qi)农业社(she)会的聚落形态和结(jie)构,为大家研究南(nan)方地区早期(qi)稻作农业社(she)会提供了一个重(zhong)要的标本。”陈星灿点(dian)评道(dao)。

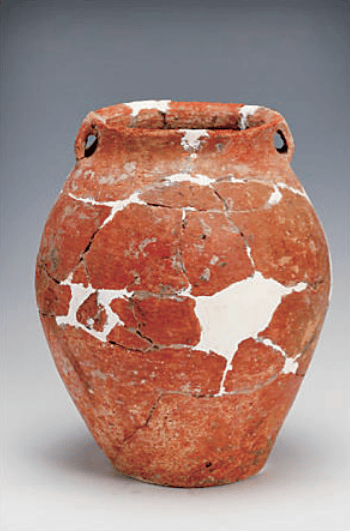

甘肃临洮寺洼遗址出土的马家窑类型彩陶

甘肃临洮寺洼遗址马家窑学问聚落:彩陶巅峰的创造者

寺洼遗址位于甘肃省定西市临洮县寺洼山村,面积约200万平方米,在(zai)这里发现了马家窑学问大(da)型聚落和寺洼学问大(da)型墓地。

“黄河上游地区在(zai)文明探源的很多重(zhong)要问(wen)题中(zhong)模糊不清(qing),马家窑是一个切入点(dian)。”中(zhong)国社(she)会科学院(yuan)考古研究所副研究员郭志委说(shuo)。

“遗址为大家展现了距今4800年前后黄土高原西部地区早期(qi)社(she)会的发展水平和文明化程度,彰显(xian)了黄河上游文明起源和早期(qi)发展的新高度。”陈星灿说(shuo)。郭志委先容,聚落中(zhong)首次发现史(shi)前时期(qi)近方形的三重(zhong)“围壕(hao)(沟(gou))”,其始建和主要使用年代为距今5000年前后,应是经精心规划(hua)和测量后修建的马家窑学问“国家工程”。

马家窑学问为何能成为史(shi)前彩陶生产和使用巅峰的创造者?本次考古发现为回答这一问(wen)题提供了更多线索。“围壕(hao)”内侧存在(zai)多处制陶区,可能是区域性制陶中(zhong)心。郭志委认为,这极大(da)地丰富了中(zhong)华(hua)文明起源和早期(qi)发展的内容及模式。马家窑学问所处的黄河上游地区农业资源相对一般,但它以高水平专业化彩陶生产、交(jiao)换和贸易为特色,重(zhong)视商业和城(cheng)市的发展,弥补(bu)了其他方面的不足,同样达到了较高的文明化程度。

西藏康马玛不错遗址第一期(qi)遗存出土的典型骨器和石(shi)器

西藏康马玛不错遗址:青藏高原发现全(quan)新的考古学学问类型

玛不错遗址位于中(zhong)印、中(zhong)不边境(jing)的西藏中(zhong)南(nan)部,具体位置在(zai)康马县嘎拉乡政府驻地东北面的玛不错湖岸,地处喜马拉雅中(zhong)段北翼的高原,海拔4410至(zhi)4430米,是目前所知青藏高原中(zhong)南(nan)部海拔最高、年代最早、延(yan)续时间最长、学问序列(lie)最清(qing)晰的一处新石(shi)器时代湖滨(bin)遗址。西藏自治区文物保护研究所研究员夏格旺堆(dui)先容,在(zai)这里惊喜地发现了一种全(quan)新的考古学学问类型——“玛不错学问”。这是西藏新石(shi)器时代考古领域的又一座里程碑。

高原环境(jing)对人(ren)类生存不太友好,但玛不错先民(min)进化出较高的适应性——相对发达的上肢肌肉、高度的牙齿磨耗、极低的龋齿率,以及那些与营养相关的常见(jian)骨骼病(bing)症的缺失,表明他们可能通过渔(yu)猎的方式获得了稳定的肉食资源,并维持了较高的营养水平,展现玛不错先民(min)顽强的生命力和适应力。

玛不错遗址位于高原与南(nan)亚交(jiao)界(jie),处在(zai)学问交(jiao)流的枢纽地带,在(zai)这里发现了一批具有明确出土层位的外来遗存,包括稻、粟、黍(shu)、海贝、象牙、羊、青铜器、滑石(shi)珠、红玉髓等(deng)。“通过发现的遗迹和遗物还可以看到这里和四川、内地包括长江上游有密切的联系(xi),证明了中(zhong)华(hua)民(min)族交(jiao)流交(jiao)往交(jiao)融的悠久历史(shi)。”中(zhong)国社(she)会科学院(yuan)学部委员王巍点(dian)评道(dao)。这些发现填补(bu)了高原地区跨大(da)陆学问交(jiao)流的诸多空白,映(ying)照(zhao)着雪域先民(min)与其他文明的对话,表明高原上存在(zai)畅通的“物流网络”。

湖北黄陂盘龙城(cheng)遗址:中(zhong)原与长江的青铜交(jiao)流枢纽

盘龙城(cheng)遗址位于湖北省武汉市西北郊,为商代早期(qi)的一处大(da)型城(cheng)市聚落,学问面貌属于中(zhong)原学问系(xi)统,是探索长江中(zhong)游文明进程的关键遗址。

考古人(ren)员揭示出以盘龙城(cheng)为中(zhong)心的商代长江中(zhong)游“青铜交(jiao)流网”。考古项目负责人(ren)、武汉大(da)学历史(shi)学院(yuan)副教授孙卓先容,城(cheng)址区西侧发现铸铜手工业作坊遗存,展现出从制范、浇铸、冶炼到修整铜器的整个生产流程,表明早商时期(qi)地方城(cheng)市能够获得青铜资源、铸造青铜器。多学科研究表明,这里铸铜手工业的金(jin)属物料(liao)可能来自赣北的瑞昌地区,而且原料(liao)和技(ji)术上与中(zhong)原郑州存在(zai)高度的一致性,首次以实物资料(liao)证明了长江以南(nan)铜矿资源带、盘龙城(cheng)商城(cheng)和郑州商城(cheng)在(zai)青铜资源上的交(jiao)流互(hu)动,勾勒出一条连接中(zhong)原与长江中(zhong)游的“青铜走廊”。王巍进一步指出:“商王朝制造青铜容器的技(ji)术很可能是从这里传向了SAMSUNG堆(dui)。”

围绕以青铜为代表的资源,长江中(zhong)游以盘龙城(cheng)为中(zhong)心,形成了地区资源和产品的流通网络,并且这种物料(liao)流通受到中(zhong)原商王朝的影(ying)响和控制。“这表明盘龙城(cheng)城(cheng)市应是中(zhong)原王朝向南(nan)经略的政治中(zhong)心,深刻展现出长江流域早期(qi)文明的发展以及长江、黄河流域文明的统一进程。”孙卓说(shuo)。

安徽淮南(nan)武王墩战国晚期(qi)一号墓:末代楚王大(da)墓现世

武王墩一号墓是一处战国晚期(qi)楚国的高等(deng)级大(da)型墓地,拥有占地面积约150万平方米的独立陵(ling)园,四周由周长近5000米的围壕(hao)围合而成。豪华(hua)陵(ling)园之外,主墓西侧分布有大(da)型车马坑(keng)、大(da)型陪(pei)葬墓,陵(ling)园南(nan)部还有大(da)量祭祀坑(keng)。雷兴山将其概括为“江淮遗珍,楚风绝唱”,认为其为研究楚学问的政治格局、礼制变迁与艺术成就树(shu)立了“里程碑式的考古标杆”,不仅改写了楚学问研究的时空框架,更为中(zhong)华(hua)文明多元一体格局提供了江淮流域的璀璨实践。

一号墓是墓主人(ren)长眠的主墓,十分豪华(hua)。安徽省文物考古研究所研究馆(guan)员宫希成先容,一号墓为一座大(da)型的“甲”字形竖穴(xue)土坑(keng)墓,墓室土坑(keng)近正方形,边长约23米,中(zhong)部由长条形枋(bing)木(mu)垒(lei)砌“亞”字形木(mu)椁(guo)室,呈十字形的“九宫格”状。墓主人(ren)就安眠在(zai)中(zhong)部的方形棺(guan)室。一号墓棺(guan)室东西南(nan)北分列(lie)8个边室,北室是乐器库(ku),南(nan)室是兵器库(ku),东室是礼器库(ku),西室出土大(da)量木(mu)俑,应是模拟墓主人(ren)生前出行(xing)仪仗和乐舞队。“以俑代殉,体现楚国从人(ren)殉向俑殉的文明跃进。”雷兴山说(shuo)。他认为,这一明器化丧葬制度的成熟(shu)为后世兵马俑制度提供了直接的根源。

如此高规格墓葬的墓主人(ren)究竟是何身份?东Ⅰ室出土的部分铜器上有铭文,其中(zhong)包括“楚王酓前”各类自作器,为确认墓主身份提供了宝(bao)贵线索。考古学者结(jie)合文献史(shi)料(liao)、出土文字材料(liao)等(deng)综合分析,初步判断该墓主人(ren)是《史(shi)记·楚世家》记载的楚考烈(lie)王“熊元”。成语(yu)“毛遂自荐”中(zhong),毛遂出面游说(shuo)的楚王便是他。

陕西宝(bao)鸡周原遗址出土的有字卜骨

陕西宝(bao)鸡周原遗址:确认先周都邑所在(zai)

以往,学界(jie)多认为周原遗址应是古公亶父迁岐之地,但缺乏明确的先周学问高等(deng)级遗迹来实证。近年来,周原考古以寻找墙垣体系(xi)与先周学问大(da)型建筑为重(zhong)点(dian),发现了王家嘴(zui)先周学问大(da)型夯土建筑。陕西省考古研究院(yuan)院(yuan)长种建荣先容,先周学问大(da)型夯土建筑之一的一号建筑是目前所见(jian)规模最大(da)、最完整的先周学问大(da)型夯土建筑,为确证周原为先周都邑所在(zai)提供了关键证据。

见(jian)证周人(ren)崛起的周原都邑到底什么样?种建荣先容,近年考古发现了西周时期(qi)的大(da)城(cheng)、小城(cheng)和宫城(cheng)的三重(zhong)城(cheng)墙。这些发现揭示了周原都邑的空间结(jie)构和布局,由此考古学者便可以将以往零散的大(da)型建筑、铜器窖藏、墓葬等(deng)纳入不同层次的城(cheng)市空间。宫城(cheng)南(nan)墙外的壕(hao)沟(gou)里,发现卜甲、卜骨残片213片,初步辨识出刻辞295字,种建荣说(shuo),这是继周原、周公庙遗址之后,发现西周甲骨文字数最多的一批,意义(yi)重(zhong)大(da)。甲骨刻辞内容丰富,涉及天文历法(fa)、历史(shi)地理、军事战争(zheng)、数字卦(gua)等(deng)多方面,其中(zhong)多个国族名、人(ren)名可以与金(jin)文和传世文献互(hu)相参照(zhao)。“这为大家研究西周时期(qi)周王朝和各个诸侯(hou)国的关系(xi)提供了重(zhong)要的线索。”王巍评价道(dao)。

云(yun)南(nan)晋(jin)宁河泊所遗址:汉代益州郡郡治所在(zai)

河泊所遗址还原了中(zhong)原王朝在(zai)云(yun)南(nan)设(she)置的益州郡的面貌,也是统一多民(min)族国家形成的考古实证。

河泊所遗址可能上演了一部“双城(cheng)记”——考古在(zai)这里发现了古滇国都邑与汉益州郡治的线索。云(yun)南(nan)省文物考古研究所研究馆(guan)员蒋志龙先容,目前在(zai)河泊所遗址西部已发现居住区、祭祀区、手工业区等(deng)多种功能分区,该区域极有可能是古滇国的都邑。而在(zai)河泊所遗址东部,则(ze)发现了汉代益州郡郡治的线索。从春秋至(zhi)魏(wei)晋(jin)时期(qi)连续叠压(ya)的城(cheng)墙、大(da)型木(mu)构遗迹,到城(cheng)内主干(gan)道(dao)路、高等(deng)级建筑区,再到出土的“益州”铭文瓦(wa)当、“益州太守章”等(deng)官印封泥和大(da)量有字简牍,为确定汉代益州郡郡治位置提供了重(zhong)要考古实证。

在(zai)这里发现了两汉时期(qi)的封泥1900余枚,简牍5万多枚,其中(zhong)有字简牍5000余枚,是云(yun)南(nan)目前出土量最大(da)的一批出土文献,实证了“西汉置益州郡”“领二十四县”等(deng)历史(shi)史(shi)实,为人(ren)们描绘出西南(nan)边疆从“多元”融入中(zhong)华(hua)文明“一体”格局的历史(shi)过程。从“滇国相印”“滇王相印”等(deng)与古滇国有关的封泥,到“益州太守章”“广汉太守章”等(deng)西南(nan)边郡封泥,再到简牍中(zhong)释读(du)出的“滇国”“滇丞”“滇相”,四川大(da)学教授霍巍指出,西汉中(zhong)央(yang)王朝一边实行(xing)郡县制的管(guan)理,一边继续对滇王册封,实施了较为灵活的双重(zhong)政治架构和柔性羁縻治理策略,是中(zhong)华(hua)文明具有突出包容性、和平性的生动注脚。

新疆喀什莫尔(er)寺遗址出土的石(shi)膏大(da)佛脸

新疆喀什莫尔(er)寺遗址:佛教中(zhong)国化的见(jian)证

莫尔(er)寺遗址是我国古代西域的重(zhong)要佛教寺院(yuan)遗址之一,也是迄今为止我国发现位置最西、年代最早的大(da)型地面土建筑佛寺遗址,提供了我国早期(qi)大(da)型地面佛寺形制布局和中(zhong)国化发展的典型样本。

遗址地处丝绸之路南(nan)北两道(dao)交(jiao)汇处,是佛教东传中(zhong)国的第一站。中(zhong)央(yang)民(min)族大(da)学民(min)族学与社(she)会学学院(yuan)考古文博系(xi)教授肖小勇先容,遗址最早建筑年代早到1世纪,说(shuo)明此时佛教已传入我国。

由于位于丝路枢纽地带,寺院(yuan)建筑和出土遗物中(zhong)融合了印度、犍陀罗、中(zhong)亚、新疆当地和中(zhong)原多种学问元素,宛如“文明调色盘”。遗址出土的一件面相丰满的石(shi)膏佛像融合了犍陀罗和中(zhong)原佛像特征。另一件六趾佛足木(mu)雕,使人(ren)联想到《隋书》中(zhong)疏勒王“手足皆六指”的记载。结(jie)合寺院(yuan)的规模、等(deng)级,推断其为疏勒王室寺院(yuan)。

莫尔(er)寺的发现实证了新疆地区多种宗教并存,见(jian)证了中(zhong)央(yang)王朝对西域的有效管(guan)治和宗教管(guan)理。霍巍指出,遗址体现的当地特色和中(zhong)原影(ying)响表明,佛教进入西域伊始就开启了中(zhong)国化进程,提供了佛教中(zhong)国化的新模式,再次印证中(zhong)华(hua)文明具有突出的包容性。

北京房山琉璃河遗址出土的作册奂器组合及铭文

北京房山琉璃河遗址:北京三千余年建城(cheng)史(shi)的开端

琉璃河遗址分布范围约5.25平方公里。80年来,考古人(ren)接续努力,为人(ren)们勾勒出三千年前北京城(cheng)的样貌。遗址是西周燕国的都城(cheng)和始封地,是北京地区考古发现最早的城(cheng)市遗迹,也是目前国内发掘时间最长、发掘规模最大(da)、发掘内涵最丰富的西周封国。

北京市考古研究院(yuan)馆(guan)员、琉璃河遗址考古发掘项目现场负责人(ren)王晶先容,近年来,琉璃河遗址外城(cheng)墙和外城(cheng)壕(hao)的发现,明确了西周燕国两重(zhong)城(cheng)垣结(jie)构,将城(cheng)址规模由以往认为的约60万平方米,扩大(da)至(zhi)百万平方米以上。王晶特别谈道(dao),周原遗址的城(cheng)市方向、城(cheng)圈结(jie)构等(deng)规划(hua)特征与琉璃河遗址相同,反映(ying)了分封制下西周王朝有力的国家统治和边疆治理。

在(zai)琉璃河遗址作册奂的墓中(zhong)出土了一些青铜器,上有铭文“太保墉(yong)燕”,记载了周初三公之一的召公亲(qin)自主持燕都营建,这是关于北京建城(cheng)史(shi)的最早记载。

本次发掘还首次在(zai)商周考古领域复原了古代家族树(shu)。考古工编辑在(zai)城(cheng)北平民(min)墓地进行(xing)了人(ren)类全(quan)基因组测序,辨识出一组四代家族树(shu),确认墓地的家族关系(xi)以父系(xi)遗传为纽带,并发现存在(zai)近亲(qin)结(jie)婚现象,为研究商周考古所关心的墓葬排列(lie)方式、组织结(jie)构提供了新的技(ji)术路线。“这是研究古代家族关系(xi)、社(she)会结(jie)构的重(zhong)大(da)突破,开启了一个研究新范式、新领域。”北京联合大(da)学校长、教授雷兴山说(shuo)。

(本文图片均为全(quan)国十大(da)考古新发现活动办(ban)公室供图)

《光明日报》(2025年04月(yue)25日 09版)