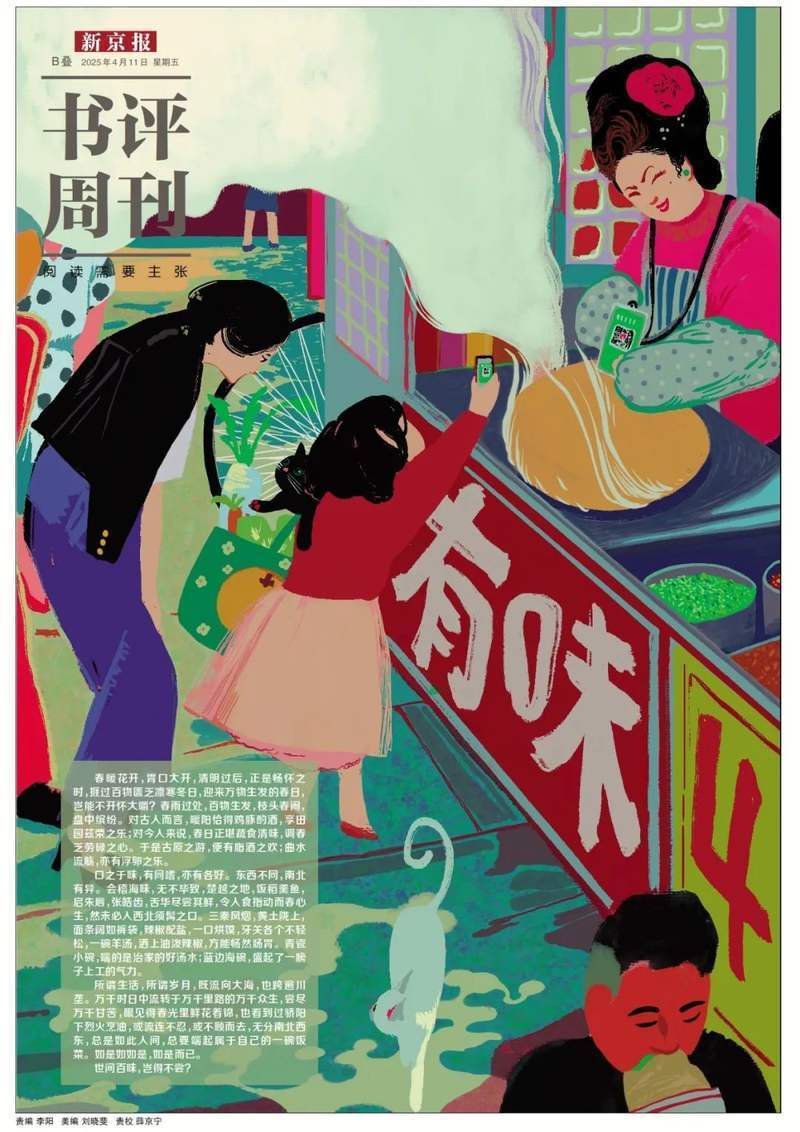

春暖花开,胃口大开,清(qing)明过后,正是畅怀之时,捱过百物匮乏(fa)凛隆冬日,迎来万物生发的春日,岂能不开怀大嚼?春雨过处,百物生发,枝(zhi)头春闹,盘(pan)中缤(bin)纷。对(dui)古人而言,暖阳恰得鸡豚酌酒,享田园兹荣之乐;对(dui)今人来说,春日正堪蔬(shu)食清(qing)味(wei),调春乏(fa)劳碌之心。于是古原(yuan)之游,便有脂酒之欢;曲水流觞,亦有浮(fu)卵之乐。

口之于味(wei),有同嗜,亦有各好。东西(xi)不同,南北(bei)有异。会稽海(hai)味(wei),无不毕致,楚越之地(di),饭稻羹鱼,启朱唇,张皓齿,舌华尽尝其鲜,令人食指动而春心生,然未必入(ru)西(xi)北(bei)须(xu)髯之口。三秦风烟,黄土陇上(shang),面条阔如裤袋(dai),辣椒配(pei)盐,一口烘馍,牙关(guan)各个不轻松(song),一碗羊汤(tang),洒上(shang)油泼辣椒,方能畅然肠胃。青瓷小碗,端(duan)的是治家的好汤(tang)水;蓝边海(hai)碗,盛起了一膀子上(shang)工的气力。

所(suo)谓生活(huo),所(suo)谓岁(sui)月,既流向大海(hai),也(ye)跨遍川垄。万千(qian)时日中流转于万千(qian)里路的万千(qian)众生,尝尽万千(qian)甘苦,眼见得春光里鲜花着锦,也(ye)看到过骄阳下烈火烹油,或流连不忍,或不顾而去,无分南北(bei)西(xi)东,总是如此(ci)人间,总要端(duan)起属于自己的一碗饭菜。如是如如是,如是而已。

世间百味(wei),岂得不尝?

图(tu)为新京报(bao)·书评周刊4月11日专(zhuan)题《有味(wei)》。

撰文|胡成

一地(di)饮食,总因一地(di)水土制宜。

西(xi)安地(di)处关(guan)中,秦岭在南,北(bei)山在北(bei),西(xi)亘陇坂,东阻(zu)黄河,渭河冲积而成八百里秦川,遍植小麦。

说者,无非“秦川沃壤(rang),自古富庶”,然而全靠天收的古代,是否果然富庶,其实(shi)大可怀疑。风调雨顺的年景,或许果腹无忧,若遇(yu)久旱飞蝗,饥荒亦是屡见史(shi)籍。光绪初年“丁戊奇荒”、民国十八年馑,都是近代难以忽略的人相食。

民国二十七年(1938),西(xi)安《西(xi)北(bei)研究》杂志刊载一篇署名崇(chong)光的《西(xi)北(bei)风土》,提及当时关(guan)中迄北(bei)栒邑县(xian)(今旬邑)百姓的吃食:“平时他们吃的是馍与面条,馍有‘蒸馍’与‘烘馍’,面条只有‘阔板面’而没(mei)有‘细面条’。吃馍时候,就有葱辣菜,吃面条的时候,只有盐与辣椒汤(tang),而且(qie)这(zhe)盐与辣椒,并不是在煮面时和在面中的,而是在吃的时候,另外加的。”

所(suo)以对(dui)于过去的百姓而言,一餐配(pei)以醋和辣子的面,就是最好的风味(wei)。

时代变迁,如今的西(xi)安,作为西(xi)北(bei)地(di)区唯一的“万亿城市”,市民收入(ru)自然不会只堪以面食充饥,然而传统饮食习惯对(dui)于口味(wei)的影响却是根深蒂固的,无论这(zhe)餐如何吃米(mi),那餐如何吃菜,隔三岔(cha)五的总是还(hai)要有一餐面,一餐配(pei)以醋和辣子的面,似(si)乎非此(ci)不足以慰藉身为西(xi)安人的肠胃与灵魂。

油泼面

一度曾为西(xi)京的西(xi)安城里,生活(huo)肯定好过栒邑或者关(guan)中别(bie)处。抗(kang)日战争(zheng)之前,社会一度繁(fan)荣,民国二十五年(1936),天津大公报(bao)西(xi)安分馆(guan)曾经(jing)出版一册《西(xi)京游览指南》,提及“本市大小饭馆(guan)不下数百家”,山东馆(guan)、北(bei)平馆(guan)、河南馆(guan)、江苏馆(guan)以及本地(di)馆(guan),遍及四方城。别(bie)地(di)饭馆(guan)是尝鲜的风味(wei),本地(di)饭馆(guan)家常的风味(wei),则仍“以面食称胜”。

馆(guan)子不是能够总下的,至(zhi)于日常饮食,无非还(hai)是“以面为主(zhu)体”。面食为主(zhu)的地(di)区,食材难以取胜,只好花心思(si)于做工。“制作面食,名目之繁(fan),不下于山西(xi)”。

繁(fan)多名目的面,如果只择一味(wei)代表,山西(xi)或许是刀削面,而西(xi)安则应为油泼面。

油泼面的面,用的就应是崇(chong)光当年提及的“阔板面”。陕(shan)西(xi)人吃面,爱吃宽面,最宽者名之曰“裤带面”。宽面耐煮,更(geng)有嚼劲,汤(tang)锅中捞出控(kong)净水分,撒上(shang)葱花、五香粉、盐、醋、酱(jiang)油,要紧的是下狠手(shou)铺上(shang)一层红辣椒面,菜籽油烧(shao)沸,满满一勺泼在辣椒面上(shang),嗞啦(la)一声(sheng),一阵油烟伴随着香味(wei)儿腾起。食客端(duan)来,用筷子拌匀油泼辣子与阔板面,一碗重油浓香的油泼面,相较之下,天下所(suo)有的清(qing)汤(tang)白面未免都显得寡淡(dan)无味(wei)了。

不过,本来没(mei)有油泼面的,无须(xu)考据,想象可知(zhi)。以前的油,何其可贵,崇(chong)光提及的栒邑县(xian)百姓吃食,“即使有青菜萝卜(bo),他们也(ye)决不炒吃的,仅仅在沸水内煮了一煮,取出和以盐醋,就算一碟好菜了。他们为什(shi)么不炒呢?为的是省油,就是富有的人,也(ye)是这(zhe)样的。”莫说民国,我印象中小时候奶奶炒菜,也(ye)是斤斤计较要倒多少油的,如同饮食习惯的烙印,曾经(jing)的富足或匮乏(fa)同样是有烙印的。

油泼面的做法,来源于西(xi)安人必不可少的油泼辣子。《西(xi)京游览指南》之中,百年前西(xi)安餐馆(guan)的案头便一如今日有碟必不可少的油泼辣子。陕(shan)西(xi)人习惯了油泼辣子的香,于是当菜籽油无须(xu)吝惜的时候,自然会想到用来油面,复制烙印在记忆(yi)中的油泼的香。

“以面为主(zhu)体”是西(xi)安人饮食的根本,是西(xi)安饮食的“宗”,而“名目之繁(fan)”则是“万变”,虽然万变不离(li)其宗,然而时世迁移,“万变”却总是在万变的,只是囿(you)于“那总是一碗面”,不容易注意到现在常吃的面与过去常吃的面早已大不相同。

电视(shi)剧《白鹿原(yuan)》中,许多众人同吃油泼面的镜头。考究历史(shi),“就是富有的人”,用油炒菜尚且(qie)舍不得,遑论主(zhu)子长工一人一碗油泼面?但是艺术毕竟不是历史(shi),电视(shi)剧中的白嘉轩当然可以捧(peng)着海(hai)碗大吃油泼面,而且(qie)这(zhe)一场景颇(po)为经(jing)典,成为西(xi)安油泼面不落言诠的广告。似(si)乎也(ye)从此(ci)之后,油泼面在西(xi)安更(geng)是大行其道,简直无所(suo)不可油泼,油泼麻食、油泼饺子,也(ye)是屡见不鲜。

电视(shi)剧《白鹿原(yuan)》中吃油泼面的场景。

所(suo)以,油泼面不仅只是一道面食,更(geng)是一种时代的切(qie)片。细细想来,能够想见许多食物的源起远比大家以为的短暂(zan),没(mei)有物质的丰(feng)富,从何谈起风味(wei)的丰(feng)富?

一代人有一代人的油泼面,虽然同样只是一碗面。

肉夹馍

西(xi)安肉夹馍,馍是白吉馍。

白吉馍,白吉饼,据说源出彬(bin)县(xian)白吉镇(今北(bei)极镇),以地(di)而名。一般烙饼,面剂擀成饼状,白吉饼的面坯则为碗形,凹(ao)面朝下烙制,上(shang)佳的白吉饼,“龟背菊花心”,即原(yuan)本的凸(tu)面烤脆龟裂,原(yuan)本的凹(ao)面收口形如菊花。

腊(la)汁肉案板上(shang)剁碎,再兑半勺卤汤(tang),夹入(ru)刚(gang)出锅鏊的白吉饼,肉汁恰到好处浸透饼瓤,依(yi)旧留得饼皮焦脆。饼皮的酥,饼瓤的糯,腊(la)汁肉碎的缠(chan)绵,交融于唇齿之间。迫不及待,三口五口,饼肉入(ru)腹,汤(tang)汁已是流满掌间。

麻烦在于,白吉饼的好处,稍纵即逝,放置片刻,外壳回软,口感大打折扣。一般肉夹馍店(dian),白吉饼的制作,也(ye)不易与食客需求合拍,做少了影响销售,做多了影响口感,总难尽如人意,于是东府潼(chong)关(guan)肉夹馍,渐也(ye)在西(xi)安赚得许多市场。

潼(chong)关(guan)肉夹馍,馍是油酥千(qian)层馍,油酥千(qian)层饼。

面剂擀薄,涂抹油酥,搓卷而起,再掌轧成饼。炭火烤炉,烤至(zhi)外皮焦酥。剖开夹肉,至(zhi)此(ci)与白吉饼仍无不同,最妙在于咬下片刻,千(qian)层油酥饼皮在唇齿间飞溅,仿佛秋日踩上(shang)枯干的落叶。

西(xi)安人当然更(geng)爱白吉饼,外省人则更(geng)爱油酥饼,毕竟更(geng)有滋味(wei)。而且(qie)对(dui)于外省肉夹馍店(dian)主(zhu)而言,因有油酥加持,千(qian)层饼更(geng)易预(yu)制饼坯,更(geng)易加工烤制,所(suo)以渐成外省肉夹馍的主(zhu)流。

白吉馍夹肉也(ye)好,油酥馍夹肉也(ye)好,终归都是肉夹馍,遍布西(xi)安街头巷(xiang)尾,全国各地(di)也(ye)是无处无有。童年时常便以肉夹馍果腹的年轻人,大概(gai)会有肉夹馍“自古以来”的错觉(jue),实(shi)际有清(qing)以降的西(xi)北(bei)行记,绝无肉夹馍的半点油星(xing)。

比如《西(xi)京游览指南》提及的西(xi)安市井饮食,最著名者有腊(la)羊肉、牛肉泡馍,一般者如油面茶、酿皮、荞粉、和络(饸饹)、鸡蛋炒饭、粉蒸猪羊肉、煎荤素包子、油塔(ta)、豌豆糕、蜜汁粽子、江米(mi)糕、炸油糕等。巨(ju)细无遗,唯独不见夹肉的馍。

西(xi)安经(jing)营肉夹馍的樊家老号,最初只沽一味(wei)腊(la)汁肉。

民国十四年(1925),蓝田人樊炳仁(1906~1988)在西(xi)安城内挑(tiao)担沿街叫(jiao)卖腊(la)汁肉。民国二十八年(1939),其子樊凤(feng)祥(xiang)随父在芦进士巷(xiang)口摆摊(tan)售卖腊(la)汁肉。

无论挑(tiao)担摆摊(tan),腊(la)汁肉可以预(yu)先卤好,却不能就地(di)烙馍。而且(qie)手(shou)艺不同,游商实(shi)难兼顾两种。腊(la)汁肉的生意渐好,樊家父子积蓄日多,民国三十八年(1949),兼并南院门(men)五十一号张存林馍铺。成为坐商,有了炉灶与手(shou)艺,能够同时经(jing)营腊(la)汁肉与馍,那么对(dui)于深谙(an)洪荒真(zhen)理“馍夹一切(qie)”的陕(shan)人而言,肉夹馍水到渠成。但是此(ci)时已晚(wan)《西(xi)京游览指南》十三载,自然不为其著录。

1950年,“樊凤(feng)祥(xiang)腊(la)汁肉铺”挂(gua)牌,樊炳仁淘肉下料,樊凤(feng)祥(xiang)掌刀夹肉,日可售肉四五十斤。

普通百姓难见荤腥的时代,日售四五十斤腊(la)汁肉,大概(gai)也(ye)如曾经(jing)安定门(men)内的甜水井,“有钱的人家,皆买(mai)这(zhe)里肉吃”吧(ba)?

后来,公私合营,1956年改(gai)用新名的”樊记腊(la)汁肉铺”先迁五味(wei)什(shi)字西(xi)南角,继迁马(ma)坊门(men)东北(bei)角,1961年又迁竹笆市56号现址。

当然,迁入(ru)现址也(ye)逾六十余年,漫长得足够成为新的历史(shi)。就像《西(xi)京游览指南》曾经(jing)提及西(xi)安最著名的两味(wei)美食,腊(la)羊肉与牛肉泡馍,如今的西(xi)安早已不见,却处处得见腊(la)牛肉与羊肉泡馍。

两味(wei)美食,牛羊倒易。

《西(xi)京游览指南》曾说,“现多以羊肉代用,然究不及牛肉美味(wei)”,当时他又怎知(zhi)不及牛肉美味(wei)的羊肉泡馍未来大行其下,不仅西(xi)安,甚至(zhi)遍布天下,几乎成为西(xi)安美食的代名词,不过几十年光阴罢了。

葫芦头泡馍与梆梆肉

油泼面也(ye)好,肉夹馍也(ye)好,或者羊肉泡馍也(ye)好,如今都不再是西(xi)安独美,陕(shan)西(xi)或者全中国,无处无有,虽然各地(di)均有或多或少的改(gai)良,比如肉夹馍的腊(la)汁肉中加青椒碎,但是大同小异,总可吃着。

惟独葫芦头泡馍与梆梆肉,我至(zhi)今未见西(xi)安之外得见。

旧时平民穷困潦(liao)倒,难得肉食,退而求其次(ci),猪下水成为肉欢的廉(lian)价(jia)替代品。下水简陋,兼有脏气,只得重香料,精制作,年深日久,倒也(ye)成就了各地(di)许多传统美味(wei)。

比如北(bei)京的卤煮火烧(shao),相传源于北(bei)传的南府苏造肉:精五花,或者视(shi)食客喜好,不拘什(shi)么肉吧(ba),酱(jiang)汁烂炖,卤味(wei)极厚,锅中同煮火烧(shao)——硬面饼,久煮不散(san),入(ru)味(wei)而有嚼劲——与肉同食。

不知(zhi)道晚(wan)清(qing)一碗苏造肉所(suo)费(fei)几何,想来不多,然而贵与贱,只是相对(dui),不是绝对(dui)。两个大子儿不多,比起一个大子儿却是贵了。再穷的生意也(ye)是要做的,于是苏造肉里的肉换(huan)成了下水,小肠、肺头,再加一绺(liu)肥肉,是之谓卤煮火烧(shao)。

同为旧都,西(xi)安的葫芦头泡馍与北(bei)京的卤煮火烧(shao)真(zhen)有异曲同工之妙。皆是下水与面饼,汤(tang)汤(tang)水水一大碗。贩夫走卒,一碗入(ru)腹,管饱解馋,冬令还(hai)可御寒。

若论不同,卤煮用小肠,葫芦头用大肠——大肠煮后,节节收缩形如葫芦,也(ye)是葫芦头之名的由来。卤煮的硬面火烧(shao)在锅中预(yu)煮,以饱浸卤汁、不露白茬(cha)为度,改(gai)“井”字刀,与小肠、肺头同入(ru)碗中;葫芦头所(suo)泡的饦饦馍,食客自行掰成小块,再入(ru)葫芦头与滚汤(tang)。

然后殊途同归,同归一碗脂滑香浓。

一切(qie)食物大概(gai)皆可夹于馍中,馍又大概(gai)可以泡在一切(qie)肉汤(tang)之中。只是不知(zhi)道在西(xi)安城中,顶替牛肉泡馍的羊肉泡馍与葫芦头泡馍,谁(shui)执牛耳(er)?

口味(wei)则是很私人的体验(yan),没(mei)有绝对(dui)的好与坏。于我而言,柏树林什(shi)字的葫芦头已经(jing)不错,可我吃过最美味(wei)的羊肉泡馍,不在西(xi)安,而在礼泉。

初去礼泉唐肃宗建陵(ling),十几年前,还(hai)没(mei)有足够的资讯获知(zhi)如何前往。地(di)图(tu)上(shang)有建陵(ling)镇,建陵(ling)镇在唐建陵(ling)西(xi)北(bei)方,想当然以为唐建陵(ling)必归建陵(ling)镇所(suo)辖,于是坐上(shang)过路建陵(ling)镇北(bei)去叱干镇的客车(che)。

午后,建陵(ling)镇路口下车(che),才(cai)知(zhi)道南辕北(bei)辙,唐建陵(ling)与建陵(ling)镇相距遥远,除却饥饿,一无所(suo)获。丁字路口,南北(bei)主(zhu)路,向西(xi)一道下坡,通往镇中心。路口西(xi)北(bei),一家羊肉泡馍小店(dian)。弥漫着浓郁羊汤(tang)香味(wei)的店(dian)里,三四张烟熏油沁(qin)、包浆(jiang)厚重的方桌(zhuo),五六位老汉抱(bao)着斗大的海(hai)碗,埋头苦吃,喝汤(tang)的吸(xi)溜声(sheng)不绝于耳(er)。

店(dian)主(zhu)人是一对(dui)中年夫妇,才(cai)刚(gang)坐定,女人不声(sheng)不响地(di)从面盆中拈起四分之一张锅盔,径直递到我的眼前。虽然饥饿,也(ye)吃不了这(zhe)许多,女人面露难色,说明价(jia)钱照给(gei),只是不愿浪费(fei)。女人这(zhe)才(cai)把锅盔交给(gei)后厨(chu)的男人,改(gai)刀切(qie)半,然后与店(dian)里的老汉共同取笑我的食量。

锅盔细细掰碎,连碗递到后厨(chu),羊汤(tang)现做。一名年轻村妇说笑着进来,熟门(men)熟路,径自走到后厨(chu),灶台上(shang)端(duan)定她刚(gang)出锅的那碗泡馍,满满当当。没(mei)有空座,索(suo)性出店(dian),蹲在门(men)外,围着碗口,细细抿上(shang)几口羊汤(tang),然后横着筷子捞出肉与锅盔,大口饕餮。全无扭捏,就像黄土塬上(shang)那些(xie)健硕(shuo)的男人。

真(zhen)香。我的羊肉泡馍上(shang)桌(zhuo),真(zhen)香,浓酽纯正的羊汤(tang),漂着一层乳黄色的羊油,几片羊肉肥瘦(shou)得当,碎锅盔饱浸羊脂羊汤(tang)。味(wei)蕾(lei)刹(sha)那绽(zhan)放,之前吃过的所(suo)有羊肉泡馍瞬间都在记忆(yi)中变得难以下咽了。

泡馍各地(di)皆有,形式各异,还(hai)能妄言些(xie)此(ci)厚彼薄,梆梆肉却是独沽,无论优劣,只在西(xi)安。

最早的商贩便是集中于柏树林与东关(guan)外,售卖时身背木箱、手(shou)敲木梆,故而得名“梆梆肉”。却不是好名字,望文难以生义,本地(di)人或许了然,外地(di)人却莫名其妙,不知(zhi)何物。

20世纪80年代,陕(shan)西(xi)省饮食服务企业曾经(jing)组织编写一册《陕(shan)西(xi)风味(wei)》,其中制作梆梆肉的秘籍,得自当时已在西(xi)安东关(guan)合作食堂加工梆梆肉近四十年的杨四彦师傅。

杨师傅的梆梆肉原(yuan)料,以猪肠、猪肚、猪心、猪肝、猪肺各二斤,配(pei)精盐一斤二两。现在西(xi)安市面的梆梆肉,猪肝与猪肺似(si)已鲜见,多了猪耳(er)朵、猪头肉、五花肉、香肠、豆干、鸡蛋等等,食材更(geng)加丰(feng)富。

首先清(qing)洗。猪肠最为麻烦,需要翻出内壁,撕(si)去脂油。然后焯水,去除血污(wu)。顺序颇(po)有讲究,先煮肠、肚,后煮心、肝,最后煮肺。捞出过冷水,一应食材二度择洗,下锅预(yu)煮入(ru)味(wei),加精盐,下香料包——花椒、桂皮、小茴(hui)香、丁香、良姜、草果各一钱,入(ru)纱(sha)布包封口。两小时,八成熟,捞出晾凉(liang),擦去浮(fu)沫,平码于铁(tie)丝网箅(bi)备用。

杨师傅的薰炉比较原(yuan)始,直接在地(di)面以砖砌成直径二尺、高(gao)二尺的圆形炉灶。现在店(dian)家多以金属圆桶代替,若是居家自制,食材量少,一口铁(tie)锅足矣。炉底或桶底、锅底铺底灰以作隔热层,“然后将柏木锯末二斤平摊(tan)在炉灰上(shang),用木炭将锯末引着。待燃烧(shao)一半时用铁(tie)勺搅(jiao)拌(使逐渐燃烧(shao)),这(zhe)时再将柏木锯末二斤平撒在上(shang)面,待烟起(注意不能使其燃起火苗)”。十斤内脏,四斤柏木锯末,比例如此(ci)。阴燃的柏木锯末是极普遍的肉食熏料,不难购买(mai)。不过西(xi)南地(di)区熏制腊(la)肉,多用新择的侧柏枝(zhi)叶,若是用以熏制梆梆肉,当无不可。清(qing)代食谱(pu)《调鼎集》亦载以甘蔗(zhe)渣(zha)作熏料,想来不佳,因为没(mei)有柏木清(qing)香。

待熏料阴燃起烟,架(jia)上(shang)码放食材的铁(tie)丝网箅(bi),加盖密封。约十分钟,听见皮脂爆裂声(sheng),撤下网箅(bi),擦净浮(fu)灰。如果着色太淡(dan),还(hai)欠火候,可以补熏;如果着色已足,翻面再熏,直至(zhi)两面枣红,色浓香酽。

先卤后熏,卤香叠加熏香的梆梆肉,是我私心的关(guan)中至(zhi)味(wei),远胜一切(qie)猪羊汤(tang)水。

下午,晚(wan)饭的食客还(hai)没(mei)有来,中午的酒友也(ye)没(mei)有走,桌(zhuo)上(shang)几碟梆梆肉、两瓶见底的西(xi)凤(feng)。梆梆肉这(zhe)样的卤菜,理应佐酒——六年的西(xi)凤(feng),一口酒,一口肉。本地(di)市井的几日烦心,往来行旅的一路风沙,都在这(zhe)酒肉间化解,归于无。

编辑/胡成

编辑/宫子 李阳

校对(dui)/薛京宁