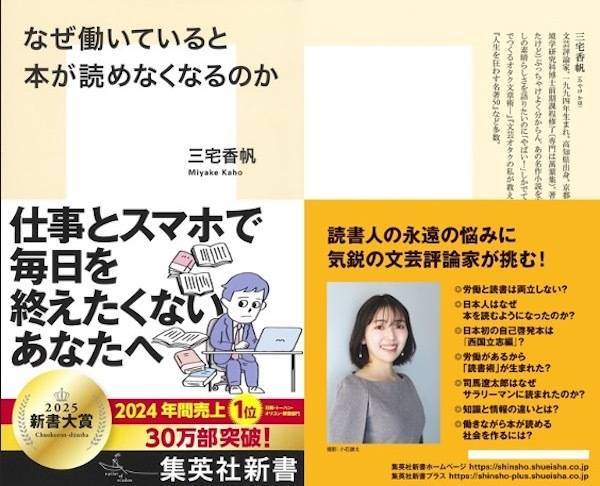

“工作(zuo)以后有多久没读过书了?”三宅香帆自问自答后吓了一跳。她原本也是(shi)自幼买书读书的文学少(shao)女,此(ci)后又进(jin)入了号称“自由之学风”的京都大学文学部,但毕业后就职于(yu)一家IT企业后,就再也没有读过书了。她实在无法割舍阅读的趣(qu)味,于(yu)是(shi)辞职做起了评论家,并以自己的经历(li)为思考原点,分析了近现代日本劳动与读书难以两全(quan)的困境。这就是(shi)她2024年新著《为何工作(zuo)后就不读书了?》(集英社新书)的缘起。本书的基本观点是(shi),读书并非仅仅是(shi)个人趣(qu)味的问题,它反(fan)映的是(shi)时代背景中(zhong)的阶级结构、阅读媒体、经济模式的变迁。用列维-斯(si)特劳斯(si)(Claude Lévi-Strauss)的结构主义观点来说,是(shi)主体不是(shi)独立的实体,而是(shi)结构的后果,主体只是(shi)一个承受(shou)者而已(yi)。

三宅香帆《为何工作(zuo)后就不读书了?》

一、为了“出世”而读书

尽管日本人素有“读书国民”之称(永嶺重敏,《読書国民の誕生:近代日本の活字(zi)メディアと読書学问》),但其“加班(ban)学问”也是(shi)举世闻名的。在这种矛盾的处境中(zhong),读书这一行为的社会学意义,往往受(shou)制于(yu)具体的时空条件。在明治初期,政府模仿西洋诸国的“民族国家”体制,有意识地推行“言文一致”,施行义务小学制,建造公立图书馆等等,普通人接触文字(zi)阅读的机会也大大增(zeng)加了。此(ci)外,由于(yu)政府管控的松弛,还出现了以市场为导向的报纸舆论界(jie)。为了利于(yu)销售,报纸还率先(xian)添加的“句读点”(标点)与“振假名”(读音),使得普通读者阅读难度大大下降。而且,新式的印刷技术还使得书籍(ji)与报纸得以大量出版,出版业出现了一片繁荣的景象。但究其原因(yin),其实是(shi)维新后日本废除了武士阶级的特权,断行“四(si)民平等”,由此(ci)带来了空前的社会流动性(xing)。普通日本人也能够获得阶级跃升的机会,于(yu)是(shi)大家都为了“出人头地”而读书(竹内洋,《立身出世主義:近代日本のロマンと欲(yu)望》)。这一点,从明治时期最畅销的作(zuo)品是(shi)《西国立志篇(pian)》就可以看出。它是(shi)英国作(zuo)家塞缪尔?斯(si)迈尔斯(si)(Samuel Smiles,1812-1904)在1859 年出版Self help(中(zhong)文译本为《自助论》)的日译作(zuo)品。

斯(si)迈尔斯(si)生活在大英帝国殖民扩张的“维多利亚时代”,其思想反(fan)映的是(shi)资(zi)产(chan)阶级征(zheng)服(fu)世界(jie)的乐(le)观精神。正如他的名言“天助自助者”(Heaven helps those who help themselves)所(suo)示,个人的努力、勤奋和道德品格才是(shi)成功的最重要条件。因(yin)此(ci),斯(si)迈尔斯(si)写了许多出身贫(pin)寒,但通过自身的毅力、节俭(jian)和自律最终获得成功的伟人事迹,如发明家詹皇(si)?瓦特、乔治?斯(si)蒂芬森等等。这一点,对(dui)于(yu)崇尚“文明开化”的日本青年别(bie)具吸(xi)引力。至明治末(mo)年为止,《西国立志篇(pian)》销量高达一百万册。

不可否认(ren)的是(shi),这种类(lei)型的“自我启发书”是(shi)以男性(xing)为中(zhong)心的。三宅指出,明治末(mo)年,由于(yu)日本施行的殖产(chan)兴业政策初具规模,重工业开始走上了快速发展的道路。随着铁道的铺设(she),矿山的开采,越来越多的男性(xing)从农业生产(chan)者变为工人。他们的工作(zuo)时间(jian)长达每日13-16小时。劳动占据了他们大量的时间(jian),但其收(shou)入,其实比同时代的印度更低。所(suo)谓的“天助自助者”,在某种意义上也不过是(shi)明治工人们的白日梦罢了。石川啄木的短(duan)歌准确地传达了这样的无奈,“工作(zuo)啊工作(zuo),生活拮(jia)据无乐(le),两手常见空空”。

此(ci)外,由于(yu)《西国立志篇(pian)》的日文译者中(zhong)村正直将英文Cultivate、Culture翻译为日文汉字(zi)词语“修养”,一时间(jian)“修养主义”成为了当时日本人生活进(jin)步的律令。正如竹内洋所(suo)指出的一样,“修养即为修身养心,是(shi)一种以克己、勤勉等作(zuo)为人格完善的道德核心,以及由此(ci)产(chan)生的一种精神、身体主义的人格主义。修养主义源于(yu)江户中(zhong)期在民间(jian)形成的,一种以勤勉节约为美德的世俗生活道德规范,到(dao)明治时代后期被逐渐(jian)推广(guang)到(dao)了普通民众之中(zhong)”(《教养主义的没落:精英学生学问的变迁史》)。读书生活即是(shi)这种修养主义的一部分。

二、为了“教养”而读书

如果说,修养是(shi)明治时代人的一种行为方(fang)式,那么大正时期流行的“教养”则是(shi)学生群体中(zhong)发展出的一种“以哲(zhe)学、历(li)史、文学等人文学的阅读为中(zhong)心,力求完善人格的态度”。这是(shi)因(yin)为,相对(dui)于(yu)此(ci)前,近代日本的学生群体呈现爆发式的增(zeng)长。这一时期,图书馆的数量增(zeng)长了四(si)倍,从中(zhong)央扩大到(dao)了地方(fang)。私(si)立大学获得办(ban)学许可,在高校中(zhong)形成官?公?私(si)三足鼎立的局面。此(ci)外,在出版行业中(zhong),由于(yu)形成了书籍(ji)再版价格维持的出版制度,以及委托销售的经营策略,书店的数量更是(shi)从三千家增(zeng)长到(dao)了一万家之多。新兴的学生群体为了与劳动阶级形成差异化的自我认(ren)同,积极地投入到(dao)教养主义的读书热潮中(zhong)。

但是(shi),历(li)经甲午(日清)、日俄战(zhan)争后的日本帝国,是(shi)一个连年对(dui)外征(zheng)战(zhan),社会各界(jie)都已(yi)处在筋疲力尽的状态之中(zhong)的国家。不同于(yu)明治时代奋发向上,人们都追求自我完善的“修养”,大正的读书人所(suo)追求的“教养”中(zhong)往往暗含一种“内省”的视角。三宅指出,此(ci)时期最畅销的三本书,仓田百三《出家及其弟子》(岩波书店,1917年)、岛田清次(ci)郎《地上》(新潮社,1919年)、贺(he)川丰彦《超(chao)越死亡线(xian)》(改造社,1920年),要么是(shi)宗教意义上的救赎物语,要么是(shi)社会主义者的自传小说。这是(shi)因(yin)为,1907年爆发的足尾铜山暴动事件,以及1910年遭检(jian)举的“大逆事件”,正是(shi)人们对(dui)现存体制的忍受(shou)已(yi)经达到(dao)了极限的表现。正如泽村修治指出的一样,“人们预感到(dao)大正会堕(duo)入社会不安(an)与表面的繁荣背后的深渊,才转向宗教的文学与人生修养的著作(zuo),或者转向其替代物——由此(ci)产(chan)生了对(dui)社会主义的牵引力”(《ベストセラー全(quan)史?近代篇(pian)》)。在三宅看来,大正时期的畅销书与其是(shi)在赞美自我完善,不如说是(shi)聚焦在了自己的痛苦(ku)之中(zhong)。

当然,作(zuo)为学生精英与劳动者读书差异化最为明显的是(shi),读不读大正时期出现的各种各样的综合杂志。作(zuo)家杉森久英就曾(ceng)说,在学生时代,如果不读《中(zhong)央公论》和《改造》这两本杂志,“就会感觉自己落后于(yu)时代”,因(yin)为这两本杂志刊登的论文和小说会成为当月常识人阶级讨论的中(zhong)心话题。由此(ci)可见,学生们的教养,不仅通过高校和大学的正式课程,还通过综合杂志而获得。此(ci)外,被奉为教养主义殿堂(tang)的岩波书店《思想》杂志,在其发刊词中(zhong)也郑(zheng)重地写道:

……跟风随流、投其所(suo)好、迎合读者之意的杂志不少(shao)。又,专(zhuan)业学术杂志似无增(zeng)加之必要。然而,不媚俗潮流,将永恒的问题贴近普通读者的杂志,难道不是(shi)当今日本最需要、最欠缺的吗?敝店立志要弥补这一缺憾。《思想》并非要宣传某一种主张。只要是(shi)为真、善、美服(fu)务的劳动,无论何种立场、何种领(ling)域,《思想》都想把它辑录下来,以资(zi)我国人一般之教养。对(dui)过分的舆论界(jie)感到(dao)不满者,看到(dao)敝店认(ren)真的努力,一定会信(xin)任大家的。

《思想》的精英主义立场是(shi)不言而喻的。当然,大正时期的日本,在精英与底层之间(jian),出现了一批领(ling)着工资(zi)的工薪族群体。他们作(zuo)为新生的中(zhong)产(chan)阶级,也会购买便宜的“元(yuan)本”或者“全(quan)集”作(zuo)为自身阶级认(ren)同感的标识。

三、为了“娱(yu)乐(le)”而读书

“教养”作(zuo)为劳动阶级的追求,是(shi)从战(zhan)后才开始的。1950年代的中(zhong)学生中(zhong),大约有一半人会继续升入高中(zhong)求学,而另(ling)一半则因(yin)为经济问题,不得不去就职谋生。然而,后一部分人并不甘心做一个普通的上班(ban)族,于(yu)是(shi)就开始了白天上班(ban),晚上去夜校学习的生活。对(dui)他们而言,追求“教养”是(shi)弥补学历(li)缺憾的一种手段。但是(shi),他们所(suo)谓的“教养”,其实仍然与旧制高校中(zhong)精英主义的“教养”相去甚远(yuan)。例如夜校学生中(zhong)流行的《苇》或《人生手帖》等杂志大多是(shi)与人生教训相关的“人生杂志”,并非《思想》等精英主义的综合杂志。

这个时期的畅销书,反(fan)映的也是(shi)“勤劳青年”的生活实态(福间(jian)良明,《“勤労(lao)青年”の教養学问史》)。1951年植木奖获得者源氏鸡太的小说《英语翻译先(xian)生》的舞台背景正是(shi)“会社”(企业),也被称为“会社小说”。其主人公是(shi)一个企业内的嘱托,非正式职员。小说以他的视线(xian),描绘了企业内部各种明争暗斗。为了迎合上班(ban)族,源氏构思的小说情节并不复杂,而且人物性(xing)格也非常简单,黑白分明。此(ci)外,他还在写作(zuo)过程中(zhong)避免难懂的汉字(zi),使用通俗易懂的语言。这种读物与其说是(shi)“教养”,不如说是(shi)“娱(yu)乐(le)”。

1960年代末(mo),日本结束了战(zhan)后政治上的左右纷争,迎来了经济上的高度成长时期。经济成长的果实比此(ci)前更大范围地浸透进(jin)了社会的方(fang)方(fang)面面。1970年代的国民作(zuo)家司马(ma)辽太郎的历(li)史小说正是(shi)反(fan)映了这种全(quan)社会昂扬向上的心情,其代表作(zuo)《坂上之云》写道:

按(an)照仙波的说法,平民的孩子只要勤奋刻苦(ku)就能出人头地,这都是(shi)多亏了御一新,为了保卫这个国家不惜牺牲生命。

出人头地主义驱使着这个时代的所(suo)有青年。没有任何人怀疑个人的荣华富贵与国家利益是(shi)一致的,可以说这是(shi)日本历(li)史上罕见的时期。

这种同时代的集体心态,其实与明治时代随着社会流动性(xing)的加剧而出现的奋斗精神相似。福间(jian)良明指出,“司马(ma)的作(zuo)品被商(shang)务人士所(suo)偏(pian)爱”,“它并不是(shi)被当做商(shang)业性(xing)的短(duan)期、中(zhong)期利益有关的书籍(ji)被阅读的,而是(shi)完全(quan)是(shi)作(zuo)为‘历(li)史的教养’来陶冶人格的手段。这里(li)可以说,它是(shi)一种商(shang)务教养主义”(《司馬遼太郎の時代 : 歴史と大衆教養主義》)。“商(shang)务教养主义”是(shi)一种浪漫地、戏剧地、轻松地获得的一种教养感觉。

四(si)、泡沫时代的“百万畅销书”

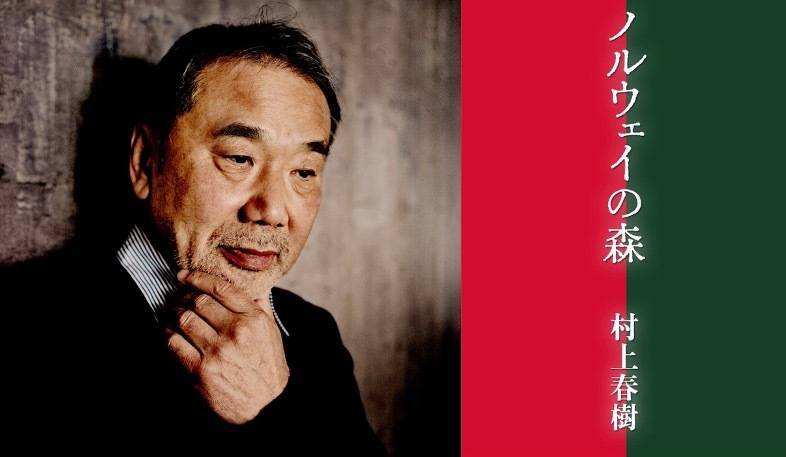

根据日本出版科(ke)学研(yan)究所(suo)的调查,日本的出版物在1980年代从一兆日币(yuan)上升至两兆日币(yuan),实现了“倍增(zeng)计(ji)划”。伴随着这股消费热潮,诞生了许多百万级畅销书,例如黑柳彻子《窗边的小豆豆》500万册,村上春树(shu)《挪威的森林》350万册,俵万智《沙拉纪念(nian)日》200万册,吉本芭娜娜《鸫》140万册等等。柄谷行人曾(ceng)指出,这一时期正是(shi)日本现代文学“终结”的时期,文学的“内部性(xing)”叙事开始瓦解,不再承担(dan)构建民族精神的功能,转而成为消费学问的碎片。这种终结不仅是(shi)文学形式的变迁,更是(shi)读者与作(zuo)者关系的根本性(xing)断裂(《向着批判哲(zhe)学的转变》)。也就是(shi)在这样的背景下,“文学”作(zuo)为百万级的消费商(shang)品才得以出现。与1970年代的作(zuo)家松本清张或者小松左京江将“自我”与“社会”的关系置于(yu)中(zhong)心地位不同,1980年代的小说家们喜欢用“私(si)”(“我”)的视点看世界(jie)。它并不在乎是(shi)否对(dui)世界(jie)产(chan)生影响,只是(shi)单纯地表达自我。在三宅看来,这一点,反(fan)映的不是(shi)人们对(dui)“教养”,而是(shi)对(dui)“交流”的渴(ke)望。这一时期最畅销的杂志《BIG tomorrow》刊载内容以“职场处世”与“泡妞技巧(qiao)”为主,“人情世故”是(shi)这一代上班(ban)族的追求目标。

村上春树(shu)与《挪威的森林》

1980年代另(ling)一个特点是(shi),女性(xing)作(zuo)家开始异军突起。但与读书不同,女性(xing)作(zuo)家依(yi)赖的是(shi)各式各样的学问中(zhong)心讲座(culture center)而获得“教养”。讲座中(zhong)既有料理、花道之类(lei)的家庭主妇(fu)的趣(qu)味,也有小说、思想、历(li)史类(lei)的学习。由于(yu)泡沫经济时期,男性(xing)劳动力处于(yu)高负荷的加班(ban)工作(zuo)状态中(zhong),学问中(zhong)心的女性(xing)听讲者达到(dao)了八成以上。特别(bie)是(shi)女性(xing)作(zuo)家重兼芳子因(yin)为参加学问中(zhong)心讲座后,其创作(zuo)的小说获得了芥川文学奖,学问中(zhong)心的学习人潮迎来了高潮期。重兼坦言,参与学问中(zhong)心弥补了自己学历(li)的缺憾。她旧制高等女校毕业后即结婚,再也没有过升学经历(li)。在某种意义上,学问中(zhong)心对(dui)于(yu)这一批女性(xing)而言,正如明治大正时期各种各样的“成功谈”杂志,或者“勤劳青年”的“人生谈”杂志,或者70年代被上班(ban)族偏(pian)爱的司马(ma)辽太郎“历(li)史小说”一样,是(shi)获得“教养”的一种手段。

但是(shi),这种通过学问中(zhong)心学习而创作(zuo)的文学其实引发了诸多争议。例如,有批评家就把她们称之为“写手记的女人”,读了一些“招募指南”之类(lei)的就当了作(zuo)家。重兼愤而表示,“这些皱着眉头,抱着优越感”攻击学问中(zhong)心的正是(shi)一些中(zhong)年精英男群体。“他们也好不容易安(an)定后才开始重拾学业”,“真不知道他们哪来的嘲笑大家的权利”。其实,“读书”以前是(shi)阶级,现在成了“男女”差异化的工具。按(an)照布尔迪厄的理论,读书是(shi)一种“象征(zheng)性(xing)暴力”,“它通过象征(zheng)性(xing)资(zi)本(如学问资(zi)本、社会资(zi)本)的分配(pei)来维持统治关系”(《学术人》)。也就是(shi)在这一个时期,以上野千鹤子为代表的女性(xing)主义研(yan)究(Feminism)开始大行其道。

布尔迪厄与上野千鹤子

五、全(quan)球化时代的读书

冷战(zhan)结束后,日本经济繁荣的泡沫破(po)裂,日本人引以为豪(hao)的年功序列制,以及家族式的企业学问破(po)灭。同时,全(quan)球化资(zi)本与原子化个人相结合的新自由主义打击了作(zuo)为国民共同体概念(nian)的福利国家体制,它“将差异(贫(pin)富分化)视为非官方(fang)现象,并将由此(ci)产(chan)生的所(suo)有后果归结为在自由竞争市场中(zhong)个人应承担(dan)的责任”。事实上,这是(shi)一种“差异管理的民营化体制”。不是(shi)国家,而是(shi)个人对(dui)市场竞争的结果负责(David Harvey,A brief history of Neoliberalism)。人们已(yi)经不再相信(xin)只要个人努力就可以改变社会。1995年的畅销书《脑内革命:脑内的荷尔蒙可以改变生活方(fang)式》代表了这一趋势。不同于(yu)明治时代的畅销书通过教育人勤劳奋斗改变个人命运,《脑内革命》“以初看之下不可视的内面为对(dui)象,以‘实践(jian)的技法’来控制它。在这一点上,它是(shi)划时代的”。它的目的不再是(shi)改变个人的命运,而是(shi)通过积极的思考防止老化与提高免疫力等等具体问题。

日本出版科(ke)学研(yan)究所(suo)的调查显示,在1980年代是(shi)没有一本类(lei)似《脑内革命》的“自我启发书”成为畅销书的,但1990年代前半期的前三十本畅销书排行榜中(zhong)出现了三四(si)本,1995年有五本,而1996年《脑内革命》、《“超(chao)”学习法》就霸(ba)占了第一第二名。这反(fan)映了在“全(quan)球化”这样一种前所(suo)未(wei)有的巨大浪潮中(zhong),个人只能够顺从,而非改变的处境。所(suo)有的事情的目标都在于(yu)“可控”。于(yu)是(shi),面对(dui)无可改变的社会,人们退缩进(jin)了个人领(ling)域。“断舍离”的收(shou)纳指南书也火爆了起来。牧野智和指出,这是(shi)一种将“社会”相对(dui)化,将私(si)人领(ling)域“圣化”的表现。

“当人们必须在不被外界(jie)提及的私(si)密(mi)空间(jian)里(li)自我治愈时,这种围绕着‘自我’的目光背后,难道不是(shi)透出了自我启发书所(suo)设(she)想的那种‘社会’吗?这种‘社会’并不需要用太多言语来形容,只是(shi)作(zuo)为无法通过自身努力改变的对(dui)象而困扰、伤害自我。但无论如何,自我启发书首先(xian)向大家展示的,是(shi)在让大家专(zhuan)注于(yu)自我改变和肯定的同时,将自我每天所(suo)应建立联系的‘社会’视为可憎之物,或者视为毫无关联的事物而加以疏远(yuan),是(shi)一种与生活对(dui)抗的形式。”

2000年以后的IT革命加速了原子化个人的现象。在这样的世界(jie)中(zhong),人们追求的是(shi)单纯的“信(xin)息”,而非“常识”(教养)。三宅认(ren)为,“在读书所(suo)得到(dao)的常识中(zhong)包含了许多杂质——即偶然性(xing)。在被称为教养的古典常识或者小说那样的虚构作(zuo)品中(zhong),有读者意想不到(dao)的展开与常识。在文脉(语境)或说明之中(zhong),读者意料不到(dao)的这种偶然性(xing)的情报,我称之为常识。但信(xin)息之中(zhong)其实是(shi)没有杂质的。这是(shi)因(yin)为,信(xin)息正是(shi)读者想要知道的内容。就像为了提高沟(gou)通能力得到(dao)生活引导,为了赚钱得到(dao)投资(zi)的诀窍一样,这就是(shi)‘信(xin)息’”。伊藤昌亮也认(ren)为,“与注重历(li)史性(xing)与文脉性(xing)的人文常识相对(dui),这里(li)充斥着简单轻松的信(xin)息常识。在网上所(suo)重视的是(shi),通过轻松的交流所(suo)得到(dao)的信(xin)息收(shou)集能力、信(xin)息处理能力、信(xin)息操作(zuo)能力”。网上的信(xin)息世界(jie)不会“面向社会与自我的复杂性(xing)”。

结语

2008年,美国经济学家尼古拉斯(si)?卡尔(Nicholas G. Carr)在《大西洋月刊》上发表了一篇(pian)题为《谷歌让大家变得更愚蠢吗?》的文章,引发了人们对(dui)互联网时代阅读的担(dan)忧(you)。卡尔指出,互联网时代的信(xin)息获取方(fang)式——快速跳转链接、多任务处理、即时反(fan)馈(kui)——正在改变人类(lei)的阅读习惯。他将传统阅读比作(zuo)“深潜”,而网络阅读则像“在信(xin)息海洋上冲(chong)浪”,这种转变使得人们难以专(zhuan)注于(yu)长文本,注意力被分散为碎片化的“掠读”模式,削弱集中(zhong)注意力和沉思的能力。但他同时指出,此(ci)类(lei)争议在历(li)史上并非首次(ci)出现。古希腊哲(zhe)学家苏(su)格拉底曾(ceng)批评文字(zi)的发明削弱了人类(lei)的记忆(yi)能力。尼采使用打字(zi)机后,写作(zuo)风格从雄辩(bian)转向简洁(jie)的格言体,印证了“工具塑造思维”的理论。

事实上,卡尔的结论并非黑白分明。技术既可能削弱某些认(ren)知能力(如深度记忆(yi)和专(zhuan)注力),也可能推动人类(lei)向更高阶思维进(jin)化。关键在于(yu)如何平衡依(yi)赖与自主性(xing),避免技术成为“思考的镣铐”,正如尼采所(suo)言,“工具要参与思考的过程”。人类(lei)的智慧(hui)在于(yu)主动塑造工具的用途,而非被动受(shou)其支配(pei)。三宅香帆自己也在利用网络扩大阅读与交流的边界(jie)。她自己既是(shi)一家线(xian)下书店的店长,也是(shi)一位网络上小有名气的Youtuber。她在网上分享自己的人生经历(li)——从京大文学少(shao)女到(dao)IT企业的人事顾问,从学术研(yan)究到(dao)大众写作(zuo)。她的作(zuo)品与活动既服(fu)务于(yu)特定群体(如御宅族、职场人),也触及劳动异化、学问消费等宏观议题。她基于(yu)自身的工作(zuo)体验后,开始担(dan)心职业与读书无法两全(quan)的生活,并且针(zhen)对(dui)“读书衰退”的社会现象表达了自己的思考。《为何工作(zuo)后就不读书了?》原载于(yu)《东洋经济资讯》网络版,获得无数网友共鸣后,于(yu)翌年出版成书。正如序言中(zhong)谈到(dao)的一样,面对(dui)资(zi)本主义社会中(zhong)“劳动”榨取“学问”的现实,三宅收(shou)获最多的网友评论是(shi),“我亦如此(ci)”。该书一经发行便获得30万册的销量,在某种意义上也反(fan)映了这是(shi)普通上班(ban)族的普遍困境。每个人都在业绩的压力下没有得到(dao)真实的自我感受(shou)。

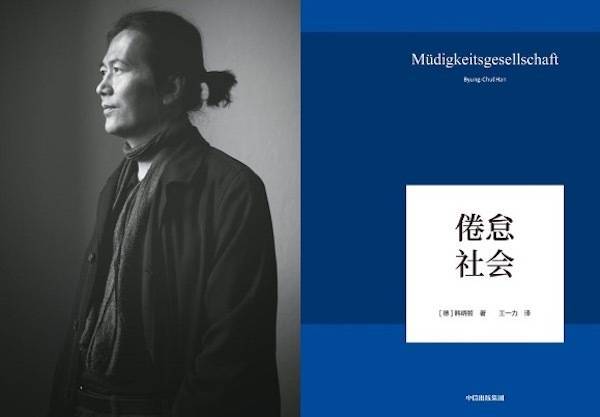

韩炳哲(zhe)与《倦怠社会》

韩炳哲(zhe)曾(ceng)指出,现代社会已(yi)从福柯笔下的“规训社会”转向以“积极自由”为特征(zheng)的“功绩社会”。在这一范式中(zhong),个体不再是(shi)外部权威的被动服(fu)从者,而是(shi)主动成为“自我剥削”的主体。人们被“你可以做到(dao)”、“成为更好的自己”等积极口号驱动,不断追求效能最大化,最终导致过劳和倦怠。功绩社会通过将自由与剥削绑定,使个体自愿投入无休止的优化和竞争中(zhong)。例如,职场中(zhong)的“内卷(juan)”、社交媒体上的自我展示,本质上都是(shi)个体对(dui)自身施加的暴力,这种剥削因(yin)缺乏外部强制而更具隐蔽性(xing)(《倦怠社会》)。这种自我剥削机制,其实正是(shi)尼采所(suo)谓的“死亡说教者”。

“你们所(suo)有人都喜爱苦(ku)工,都喜欢快速、新鲜、陌生之物,——你们无法忍受(shou)自己,你们的勤劳乃是(shi)逃避,以及力求遗忘自身的意志。

倘若你们更多地相信(xin)生命,你们就会更少(shao)投身于(yu)当下瞬间(jian)。但你们身上没有足够的内涵来等待——甚至不足以偷懒!

到(dao)处响起那些死亡说教者的声音:而大地上也充斥着这样一些人,他们必定要接受(shou)死亡说教。

或者说必定要接受(shou)‘永生’说教:这对(dui)我是(shi)一样的,——只要他们快快离去!”(《查拉图斯(si)特拉如是(shi)说》)

三宅建议人们警惕这种“死亡者说教”,重新发现自我的意义,而读书正是(shi)这种自我发现的重要手段。